日本の子供たちが、英語を身につけて ミライに羽ばたくために。

日本の子供たちが、英語を身につけて ミライに羽ばたくために。

2025.04.16

2025年3月3日、日本で活躍する第二言語習得研究の研究者グループ「J-SLARF」と東北大学大学院国際文化研究科(言語脳認知総合科学研究センター)と東北大学加齢医学研究所(応用認知神経科学センター)の共催により、『J-SLARF @ Tohoku』が東北大学 星稜キャンパスで開催されました。

基調講演に関西大学の新谷 奈津子教授とミシガン州立大学のAline Godfroid教授を招き、ほか計7名の研究者が講演。ワールド・ファミリー バイリンガル サイエンス研究所(以下、IBS)研究員が研究活動の一環として参加しましたので、講演会の概要をご紹介します。

著者:IBS研究員 佐藤 有里

「J-SLARF(ジェイ・スラーフ)」(Japan Second Language Acquisition Research Forum)は、2017年に設立された日本のオンライン・コミュニティであり、第二言語習得研究(SLA)の分野で国際的に活躍する研究者たちが集まります。

日本におけるSLA研究を促進するため、宮城教育大学の鈴木 渉 教授やロンドン大学の斉藤 一弥 教授などを中心に、有志の研究者たちが活動を開始。

鈴木 渉 教授は、英語教育やSLAのほか、教育全般に関する知見も深く、教育現場に寄り添った取り組みも積極的にされています。(※1)

斉藤 一弥 教授は、SLA分野で精力的に活動する研究者として広く知られており、日本学術振興会賞を含め、国内外で数々の受賞歴をもちます。(※2 )

facebookページで最新の研究に関する情報交換を活発に行いながら、全国各地の大学で計5回のシンポジウムを開催してきたJ-SLARF。

第6回目のシンポジウム開催となる今回は、「最新の研究情報の理解」、「研究者間の国際交流」、「大学院生への教育」という三つの目的を掲げて開催され、20代の大学院生や若手研究者から国際的に著名なベテラン研究者まで、全国各地から約86 名が東北大学に集結。

J-SLARFのご厚意により、その趣旨や概要を日本の一般社会へ紹介することを目的として本記事を掲載します。

今回のシンポジウムを運営した東北大学の内原 卓海 講師と真家 崚 講師は、語彙学習に関する共同研究の発表を行った。

注)講演のタイトルはIBSによる和訳です

◾️基調講演「第二言語のライティングにおける処理の深さ」

原題:Depth of Processing in L2 writing

新谷 奈津子 教授(関西大学大学院 外国語教育学研究科)

<主なトピック>

・英語の文法を学ぶときに脳内でどのような処理が行われるか?

・その処理の深さがライティングの学習効果にどのように関係するか?

・生徒が書いた英文に対してどのようなフィードバックを与えればよいか?

◾️講演1「アウトプットで誘発される気づきについての調査 〜アイトラッキング(目の動き)による言語処理・産出の研究〜」

原題:Investigating output-induced noticing: A process and produced-oriented study through eye-tracking

菅 清隆 助教(拓殖大学 外国語学部)

<主なトピック>

・インプットだけではなくアウトプットもしたほうが、自分が学ぶべき文法項目に気づきやすいか?

・「話す」と「書く」では、どちらのアウトプットのほうが効果的か?

・アウトプットは文法学習につながるか?

◾️講演2「タイミングが重要 〜インタラクティブなタスクを活用した語彙指導〜」

原題:Timing matters: Lexical instruction in interactive task implementation

鈴木 祐一 准教授(早稲田大学 国際学術院 国際教養学部)(※3 )

<主なトピック>

・ペアでコミュニケーションが必要となるタスクは、語彙学習につながるか?

・タスクをこなすために必要な語彙は、事前に教えたほうが効果的か?

・語彙を事前に学ぶと、英語を話しているときに脳がどのように活動し、コミュニケーションや語彙学習にどのような影響を与えるか?

◾️講演3「第二言語のリスニングと語彙学習において、視覚情報は諸刃の剣」

原題:Visual information is a double- edged sword in L2 listening comprehension and vocabulary learning

神谷 信廣 教授(群馬県立女子大学 国際コミュニケーション学部)

<主なトピック>

・視覚情報は、第二言語における リスニングの理解や語彙の習得に手助けになるか?

・視覚情報の効果は、聞き取る文の難易度や覚える単語の数によって異なるか?

・視覚情報の効果は、その種類(ジェスチャーや口の動き)によって異なるか?

◾️講演4「第二言語学習者の外国語訛り英語を聞き取るときの知覚的な順応」

原題:Perceptual adaptation to foreign accents by second language learners

西澤 倫 助教(麗澤大学 外国語学部)

<主なトピック>

・英語学習者は、聞き慣れない外国語訛りにどのように順応して聞き取れるようになるか?

・中国語訛りとベトナム語訛りの英語は、リスニング練習によって聞き取れるようになるか?

・同じ訛りの英語を聞く練習がよいか?それとも、いろいろな人のいろいろな訛りを聞く練習がよいか?

講演5「プライミング効果の実験を用いてバイリンガルの心的辞書を調査」

原題:Using priming to investigate the bilingual lexicon

中山 真里子 教授(東北大学 大学院国際文化研究科)

<主なトピック>

・バイリンガルの脳内は、二つの言語で別々の心的辞書(語彙や文法の記憶)があるのか?それとも、一つに統合されているのか?

・日本語と英語のように文字体系が異なる組み合わせの場合はどうか?

・日本語・英語のバイリンガルの中でも、英語力の高さによって違いが出るか?

◾️講演6「文字と音声を使った語彙の練習」

原題:Vocabulary practice with text and sound

真家 崚 講師 & 内原 卓海 講師 (東北大学 大学院国際文化研究科)

<主なトピック>

・累積テスト(出題範囲が累積的に増えていくテスト)と非累積テスト(それぞれの出題範囲が重ならないテスト)は、どちらが語彙学習に効果的なのか?

・どちらのテストをするかによって、生徒の勉強時間や復習の回数は変わるか?また、練習時間によって、どのようにテストの効果が変わるか?

・音声で単語を覚えるにあたって、単語の音声を聞くことは本当に効果的か?

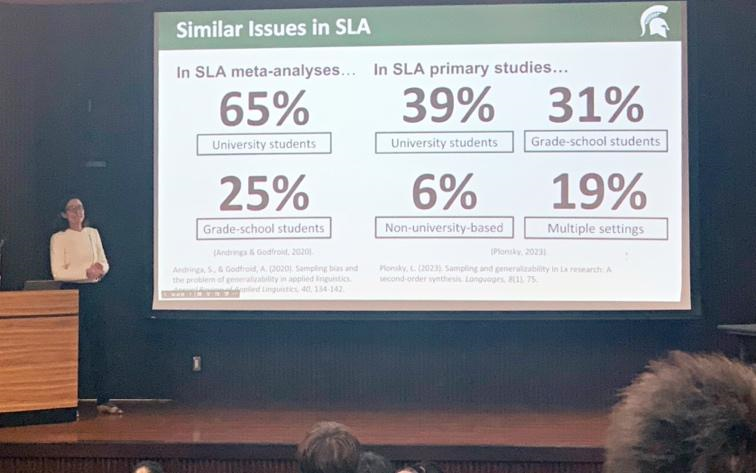

◾️基調講演「多様な学習者とインクルーシブな研究 〜第二言語習得研究の一般化についての再検討〜」

原題:Diverse learners, inclusive research: Rethinking SLA generalizability

Aline Godfroid 教授(ミシガン州立大学 第二言語研究・TESOL)

<主なトピック>

・第二言語習得の研究は、主にどのような国でどのような人たちを対象に研究してきたか?

・これまでに発見された知見は、高等教育(大学など)を受けていない人たちでも同じ結果が見られるのか?

・研究者は、研究対象を検討するときにどのようなことに注意しなければならないか?

ミシガン州立大学のAline Godfroid教授。第二言語研究の権威的な国際誌である『Language Learning』(出版:Wiley)のエディターを務めた経験があり、最新の研究成果とともにこの分野の研究が抱える課題について講演を行った。

東北大学の国際文化研究科附属 言語脳認知総合科学研究センターおよび加齢医学研究所と共同で開催された今回のシンポジウム『J-SLARF @ Tohoku』。

江藤 裕之 教授(国際文化研究科 研究科長)と高橋 大厚 教授(言語脳認知総合科学研究センター センター長)がそれぞれ開会・閉会の挨拶を行いました。

東北大学は、「言語」に関連する研究の中心になっている国内大学の一つです。fMRI(機能的核磁気共鳴画像法)などのテクノロジーや設備も活用し、言語学や心理学、医学の分野を中心とした研究者たちが文系・理系の枠を越えて学際的な研究を行える環境を提供してきました。

両教授の講話によると、東北大学は特にSLA分野に力を入れています。国内のみならず世界における中心的な研究機関を目指す大学として、国内外の研究者たちがつながる機会を提供するJ-SLARFの活動を歓迎しました。

当日は、東北大学 杉浦 元亮 教授(※4)のラボにて、MRIを使った実験の様子を見学できるツアーも実施されました。杉浦教授は 脳研究の世界的第一人者の一人であり、東北大学 加齢医学研究所 脳MRIセンターの委員長(センター長)を勤めます。

ツアーでは、「第二言語習得×脳科学」研究の第一線で活躍する鄭 嫣婷(ジョン ヒョンジョン)教授(※5)とその学生によって実験手順の解説も行われ、充実した設備を活用して共同研究に取り組みたい研究者を積極的に受け入れていることがわかりました。

異なる学問分野を連携させた共同研究がますます注目されているいま、J-SLARFのような研究者コミュニティが日本におけるSLA研究の発展に大きな役割を果たすことが期待されます。

(※1)IBSインタビュー記事『「ランゲージング」は、英語学習が苦手な子どもたちを助ける?』にて詳しい研究内容をご覧いただけます。

(※2)詳細は、ウェブサイトを参照。

(※3)IBSインタビュー記事『文法知識を教室で学んでも、「自動化」すれば英語をスラスラと話せるようになる!』にて詳しい研究内容をご覧いただけます。

(※4)詳細は、研究室ウェブサイトを参照。

(※5)IBSインタビュー記事『脳科学で明らかになった、英語習得にとって「英語を使う環境」が大切な理由』にて詳しい研究内容をご覧いただけます。

【取材協力】

■『J-SLARF @ Tohoku』運営担当

-東北大学 大学院国際文化研究科 言語総合研究系 応用言語研究講座 内原 卓海 講師

-東北大学 大学院国際文化研究科 言語総合研究系 言語科学研究講座 真家 崚 講師

■J-SLARF

–facebookコミュニティはこちら

–過去に開催したイベントについてはこちら (早稲田大学 鈴木祐一 教授 ウェブサイト)

■東北大学大学院国際文化研究科 言語脳認知総合科学研究センター

『J-SLARF @ Tohoku』参加者の集合写真

■関連記事