日本の子供たちが、英語を身につけて ミライに羽ばたくために。

日本の子供たちが、英語を身につけて ミライに羽ばたくために。

2023.02.21

横浜国立大学 尾島 司郎教授への連載インタビュー記事、最終回の後編です。

今回は、「日本の子どもを対象とした脳科学的研究からわかったこと」、「メディアなどで発表される研究結果はどう捉える?」をテーマに紹介します。

【目次】

―先生は、はじめは日本人の大人を対象に脳を調べていたところ、いろいろなことがわかってくるなかで子どもを対象とした研究に関心をもたれたとのことです。具体的に、何がきっかけになったのでしょうか?

もともと学部生のころから「臨界期」(※2)に高い関心を持っていました。

その背景には、英語力を高めるためには、効率の良い英語の学び方を理解して、そこに注力したほうがいい、という考えがあります。そこから、その効率の良い方法は学習者の年齢によって違うかもしれない、という点に興味を持ちました。

大人を対象とした研究では、英語のネイティブ・スピーカーと非ネイティブ・スピーカーを比較すると、英語を見たり聞いたりするときに脳の反応が違うことがわかりました。非ネイティブ・スピーカーも、英語力が高くなるほどネイティブ・スピーカーの反応に近づいていきますが、やはり同じにならない側面があったんです。

ネイティブ・スピーカーと非ネイティブ・スピーカーで何が違うか考えてみると、英語を学び始めた年齢は大きな違いの一つです。

また、当時は、文科省が小学校に英語教育を導入するのではないか、と言われていた時期で、子どもを対象とした研究を始める機運が高まっていました。さらに、私自身にも子どもができて、子育てに関わり始める時期でもありました。

研究者としての関心、社会的な変化、自分のライフスタイルの変化、というさまざまな意味で、子どもの研究を始めるには一番適切なタイミングだと思いました。

ちょうど日本の言語教育をさまざまな研究手法で調べるための大型予算を獲得した萩原裕子教授(故人)の研究室で博士研究員として働くことになり、全力で子どもの研究に打ち込み始めました。

―先生は、たくさんの子どもを対象にした研究を発表されていらっしゃいます。そのような研究は、特に日本ではあまり多くありません。どのような工夫をして実現されたのでしょうか?

大人の第二言語習得に関する実験をする中で、言語のレベルがだいたい同じくらいの被験者を集めることが大きな課題だとわかっていました。

特に私は、英語力が高い日本人学習者の脳活動に関心を持ってきたのですが、そのような人たちをたくさん集めて研究室に来てもらおうとしても、簡単ではありませんでした。

さらに子どもの場合は、送り迎えが必要なので、本人だけではなく保護者にも負担がかかります。近所に住んでいて一人で来られるとしても、大学の広い敷地内で道に迷うと思いますし、道中の安全面も考慮しなければいけません。

そこで、研究室に来てもらうのではなく、自分たちが小学校に行けば、たくさんの子どもたちを被験者として確保できるのではないかと考えました。

トラックの中に実験室をつくって、そのトラックを自分で運転して小学校に行くんです。そうすれば、子どもたちや保護者への負担が少なくなりますし、さまざまな都道府県の子どもたちを対象に実験することができると思いました。

この考えを上司の萩原先生に話すと、先生も同様の必要性を感じていたとおっしゃり、二人でトラックの予算の獲得に向けて動きました。

―ご自身が小学校に出向くことで、たくさんの子どもたちに実験に参加してもらえるようにしたのですね。当時、そのような方法で実験をしている研究者はいたのでしょうか?

海外も含めるとゼロではないですが、おそらく国内にはいなかったと思います。

ですから、テーマパークなどで使われるような特殊なバスをつくっている会社を探して、そこに相談しながら内装や外装のデザインを一から自分で考えました。

子どもたちが親しみを感じて「入りたい」と思えるようなトラックにするために、幼稚園・保育園や病院の小児科などの施設を観察したり、コアラのイラストをデザインしたりもしましたね。

その結果、コアラのイラストと「わくわく脳科学」という文字が描かれたピンク色の外観になりました。

新しくて良いアイデアだから、ということですぐに大きな予算をいただき、トラックを運転するための免許を取ったり、研究室でアシスタントの学生たちを集めたりしながら約1年で準備することができたのですが、研究活動で忙しい時期だったので本当に大変でしたね。

尾島教授の研究で使用された実験用トラック

出典:Ojima et al. (2011); Sugiura et al. (2011)

―実験に参加してもらう小学校や子どもたちは、どのように選んだのでしょうか?

当時は、まだ小学校に外国語活動も導入されていなかったので、英語教育を独自に実施している自治体もあれば、ほとんど実施していない自治体もありました。

ですから、萩原先生が教育委員会を通じて協力を依頼しまして、関東の2つの市から3校ずつ参加してもらいました。

さらに、イマージョン教育(※3)を行っている私立の小学校にも参加してもらい、英語教育への取り組みで濃淡のある学校を比較しようとしたんです。

ただ、実際に実験をしていくうちに、同じ小学校に通う子どもたちであっても、英語学習の経験に大きな差があることがわかりました。英語教育を実施していない学校であっても、学校外で英語を学んでいる子どもたちが2〜3割くらいいたんです。

そのため、最終的には、学校単位ではなく、英語学習経験の長さや英語力で子どもたちをグループ分けして比較することにしました。

―実際に何人くらいの子どもたちが実験に参加したのでしょうか?

約520人くらいですね。最近は大規模な研究が増えていますが、当時は世界各国で探してもなかなか見つからない規模の実験でした。

さらに、各学校で1〜3年生の子どもたちを3年間追跡調査しました。2〜3年目の実験に参加しなかった子どもたちもいますが、延べ人数は1,200〜1,300人くらいだと思います。

一人の子どもが脳波と光トポグラフィー2種類の実験に参加してくれたので、本当にたくさんのデータを取ることができました。

―実験では、子どもたちにどのようなことをしてもらったのでしょうか?

脳波を測る実験(Ojima et al., 2011)では、画面に提示された絵を見ながら、単語の音声を聞いてもらいました。絵と一致している単語と一致していない単語の2種類があります。

光トポグラフィーの実験(Sugiura et al., 2011)では、単語の音声を聞いて、聞こえてきた通りに自分で繰り返して言ってもらいました。よく聞く単語(高頻度語)とほとんど聞いたことがない単語(低頻度語)の2種類があります。

これらのタスクを日本語と英語の両方でやってもらい、そのときの脳活動を調べました。

実験のイメージ

※Ojima et al. (2011, Neuroscience Research)、Sugiura et al. (2011)を基にIBS作成

―実験の結果、どのようなことがわかりましたか?

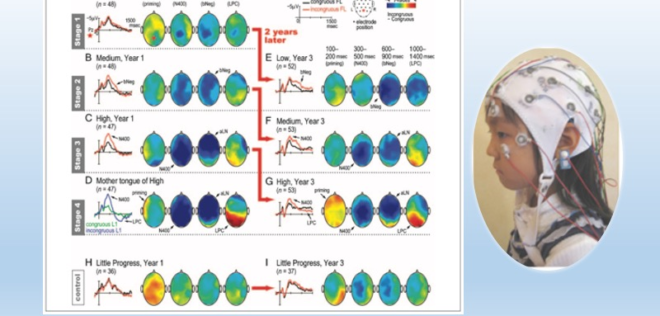

まず、英語の習熟度に応じて脳活動が変わっていく、ということです(Ojima et al., 2011, Journal of Cognitive Neuroscience)。

習熟度は、その単語を知っているかどうかだけではなく、どれだけ自由自在に使いこなせる状態か、ということも関係すると思います。

すでに知っている簡単な単語であっても、その単語に対する脳の反応がネイティブ・スピーカーと違う、という結果は、ほかの実験でも繰り返し出ているのですが、子どもの英語学習者の場合も習熟度が脳活動に大きく影響することがわかりました。

そして、習熟度が上がっていくにつれて脳活動が徐々に変化していく、という発達のパターンのようなものも見えてきました。

―英語の習熟度が高くなると、脳の活動も変わっていくのですね。英語の学習開始年齢は、脳活動に関係していたのでしょうか?

英語学習の開始年齢は、日本人小学生の場合、単独で大きな効果を持っているわけではないことがわかりました。そして、学習開始年齢よりも、トータルで何時間英語を学習してきたのか、ということのほうが脳活動に大きく影響していました(Ojima et al., 2011, Neuroscience Research)。

日本で英語を学ぶ子どもの場合、学習開始年齢が早くても、必ずしも英語にたくさん触れてきたとは限りません。例えば、2歳から英語を学び始めたとしても、週に1回しか英語に触れなかった子どももいれば、毎日のように長時間英語に触れてきた子どももいます。

一方、海外に移住した人であれば、その国のことばに触れ始めた年齢が早いと、自動的にインプットやインタラクション(やりとり)も増えます。

ですから、学習開始年齢の影響について、そのような人たちと日本人のような外国語学習者を同じ土俵で議論してはいけない、ということは非常によく言われています。

英語を外国語として学ぶ日本では、英語に触れる時間をたくさん確保できなければ、早くから学び始めたことの効果は出てこないと思います。

―もし小さいころから大量の英語に触れ続ければ、遅くから学び始めた人と何か違いが出る可能性はあるでしょうか?

違いが出る可能性はあると思います。

子どものときは、勉強のように英語を意識的に学ぶこと(明示的学習)がなかなかできません。文法の仕組みを明示的に教えられても、理解することが難しいんです。

ですから、興味のある内容でたくさんのインプットを与えて無意識に学習(暗示的学習)させる環境をつくるしかありません。

一方、中学生くらいになると、もう明示的学習ができるようになっていますし、学校の勉強や進学・受験など、明示的学習をしなければいけない状況に置かれる人が多いと思います。

例えば、海外に移住したりして、現地のことばに浸り切ることで自然にことばを習得する大人はいると思います。中高生のときに勉強として学ぶことが苦手だった人も、大人になってから暗示的学習をし始めて花開くケースもあるかもしれません。

このように、大人もコミュケーションを通じた暗示的な学習はできると思いますが、それでもやはり、大人になってからの暗示的学習では超えられない壁があるでしょうし、意識的に学んだほうが効率は良い部分もあるかもしれません。

そうすると、子どものころから大量の暗示的学習をしてきた人と、そうでない人では、最終的に身につく知識やスキルの種類が変わってくると思います。

特に違いが出やすいのは、発音や聞き取りなどの音声面と、文法的な形態素です。

日本語話者にとって難しい英語の音素(例えばLとR)の発音や聞き分け、自然なイントネーション、会話における形態素(例えば三単現のsなど)の正確な使用などの面においては、幼少期に圧倒的な量の音声インプットやインタラクションを経験した人のほうが有利ではないかと考えています。

ただし、この圧倒的な量の確保が外国語環境においては難しいのが悩ましいところです。

―今後は、子どもの英語習得についてどのようなことを調べていく予定でしょうか?

ここ数年は、英語力がとても高い日本人の子どもに関心があります。もしくは、小さいころからかなり大量の英語に触れている日本人の子どもです。

事実、そのような子どもは存在していますが、具体的にどれくらいの時間や労力を費やしているのかはまだわかっていません。

英語の接触量がどれくらい多ければ早くから始めた効果が出るのかは、まだしっかりとしたデータもないので、調べてみたいと考えています。

また、英語力が高いと思われる子どものスピーキングのデータを取ったり、脳波を測ったりして、実際の英語力について深く分析をしたいと思い、研究を進めています。

さらに、英語力が高くなっても日本語や一般的な認知能力はどうなのか、という点は多くの方が気にしますよね。小学校の英語教育は週に1〜2回の授業なので、それくらいで日本語が影響を受けることはありませんが、かなり長時間の英語接触がある場合に関してはまだわかっていません。

ですから、日本語に対してどのような影響があるのか、もしくは、日本語力にはまったく関係ないのか、ということにも関心があります。

―メディア報道やインターネット上の情報を見ていると、脳科学的な研究は「最新」というイメージが先行して影響力が高いように感じます。専門知識のない人たちが脳科学的研究の結果を見るときに注意するべきことはあるでしょうか?

人間を対象にして、心理学的な発想で脳活動を調べる研究は、認知神経科学と言います。この分野が現時点で抱えている弱点の一つは、再現性が高くないケースがあることです。

再現性とは、誰かが実験をして論文として発表した結果を別の人が同じ方法でやっても再現できるかどうか、ということです。

ですから、どこかの研究室がおもしろい発見をして論文を発表したりメディアで報道されたりしても、実はほかの研究室や研究者ではその実験結果を再現できない、ということがたまにあります。

―ほかの研究者が同じ実験をしたときに違う結果が出てしまうのですね。そのような情報を目にすることはあまりないような気がしますが、なぜでしょうか?

そのような研究結果は、論文として発表されにくいからです。

研究は、テーマのおもしろさや実験手法の斬新さなど、オリジナリティ(独創性)も含めて価値が決まります。ですから、ほかの研究者が行った実験をまったく同じようにやったら違う結果が出た、という研究は、オリジナリティの観点では評価されにくいのです。

論文として発表されなければ、そのような違う結果が存在していないことになってしまいますので、元のオリジナル研究の結果だけが広く知られている、という状態になります。

―なぜ、再現性が低いのでしょうか?

脳活動があったかどうか、ということは、統計的に有意なレベルに達しているかどうかで判定します。

つまり、研究者は「これは偶然に起こったわけではないだろう」というところ(しきい値)に到達しているかどうかを気にするんです。

でも、「もし偶然だとしても、この偶然は20回に1回しか起こらない」というレベルでの判定が多いので、20本の論文があったら、その1本の実験結果は偶然ということになります。

さらに、発表された研究報告の背後には、うまくいかなかった実験が何倍もの数で存在することも考えられます。何回も実験しているうちに、統計的に有意なレベルに偶然達した結果が出て、その結果が報告されている可能性があるわけです。

そこまで含めて考えると、論文として発表されている結果には、偶然の結果がかなり含まれていると思います。

―そうすると、研究結果については「そういう可能性があるかもしれない」というふうに捉えたほうがよさそうですね。

そうですね。参加者がボタンを押して刺激に反応する、というような心理学的な実験でも同じことが言えるのですが、脳科学的な実験と心理学的な実験は、できる分析の種類が大きく違います。

脳科学的実験で得られるデータの量は膨大ですし、分析の種類もたくさんあります。分析の種類が多ければ多いほど、研究者が試せることの幅が広いんです。

例えば、まずは最も多くの研究者が使っている分析方法を試してみて、「この方法だと結果が出ないから、違う分析方法にしてみよう」、「脳全体で分析すると何も出ないから、この脳領域だけを分析したらどうだろう」というふうに、いろいろな分析方法を試していけば、そのどれかで結果が出る、ということがあります。

―先生が脳科学的実験を行うときに心がけていることはありますか?

いまお話しした通り、脳科学的な実験は、良い結果が出る分析方法を探すこともできてしまいます。でも、その研究者にしかできないような複雑な分析で結果を出した場合、ほかの研究者が実験を再現できたとしても分析方法は再現できないことがあります。

そういう意味で、私はあえてシンプルに分析するほうが良いと考えています。

脳波の測定は、昔から行われている研究手法ですが、私は「正直者の脳波」と呼んでいます。いろいろな分析方法を試さなくても、比較的シンプルな分析で結果が出る、という良さがあって、そこで勝負することが楽しいです。

その研究結果が本当に重要な発見なのであれば、いろいろな研究者によって、何回も再現されるはずです。その再現性のテストに打ち勝っていくような結果でないといけない、と考えながら実験に取り組んでいます。

―専門的な情報に関心のある親御さんや先生方にとって、とても参考になるお話だと思います。このたびは、ご協力いただきましてありがとうございました。最後に、先生の研究活動に対する想いについてお聞かせください。

私は研究者としてわりと年齢が高いほうになってきましたし、子どもの親になってからもうすぐ20年近く経ちます。

ですから、何か世の中の役に立つようなことをしたい、がんばって子育てをしているお母さんやお父さんをサポートできるようなことをしていきたい、という長期的な目標を持って研究を続けています。

また、子どもや大人の英語習得のメカニズムが分かれば、学校での英語教育について何らかの示唆が与えられると思いますので、小中高で英語を教えている先生方にとっても役に立てる存在になりたいです。

今回の連載記事では、子どもの英語習得や「おうち英語」に関心のある親御さんや先生方を対象に、尾島教授へのインタビュー内容を計5回に渡って紹介してきました。

早期英語教育にどのような効果があるかは、第二言語習得の研究だけに基づいて結論づけることはできません。英語が日常的に使われる環境(英語が第二言語の環境)で育つ子どもと、そうではない環境(英語が外国語の環境)で育つ子どもでは、多くの違いがあるからです。

年齢の影響に関する先行研究や尾島教授の研究から、日本で早くから英語に触れ始めた子どもが英語力の面でほかの子どもと差が出るとすれば、それは「年齢」ではなく「大量のインプットから無意識に学ぶ環境」の影響である可能性が高いと考えられます。

その意味で、英語を理解したり使ったりするときに生じる無意識レベルの反応を調べることは重要であり、英語学習経験の異なる日本の子どもたちを対象にした脳科学的研究は、世界的に見ても貴重なものです。

日本国内で日本語を話す親のもとで生まれ育ったにもかかわらず、高い英語力を身につけている子どもたちはいますが、その実態はまだ十分に明らかになっていません。

ほかの子どもたちと比べたときや大人になったときに具体的にどのような能力の違いがあるか、もし違いがあるとすればどのように学んできたのかなどの疑問について研究を進めることは、日本における早期英語教育の意味やあり方を考えるうえで不可欠です。

近年は、一般の人々もインターネットやSNSを通じて専門的な研究に関する情報を得やすくなりました。実験に参加する子どもたちの確保は大きな課題であるため、今後、研究者や家庭、教育機関、民間企業などによる協働も進むことが期待されます。

※尾島教授の研究室では、「英語学習の認知脳科学的研究」にご協力いただける方(小学生など)を随時募集しています。くわしくは尾島教授のTwitter(下記)をご覧ください。

(※2)臨界期仮説(Critical Period Hypothesis)は、ある一定の年齢を過ぎるまで(臨界期)に言語に触れる機会がないと、その言語を完全に習得することが難しくなる、という考え方。くわしくは、別記事(https://bilingualscience.com/question/2022081901/)をご覧ください。

(※3)イマージョン教育は、バイリンガル教育の一つの形態。学校の教科を二つの言語(母語ともう一つの言語)で指導し、両方の言語を読み書きレベルまで育て、さらに二つの社会文化を受容できることを目的とする。

<前回までの「おうち英語」シリーズ記事はこちら>

子どものアウトプットをサポートしたい親にとって大切な3つのポイント 〜横浜国立大学 尾島教授インタビュー 「おうち英語」シリーズ 第4回〜

「思考」から出発するアウトプットの練習がコミュニケーションで使える英語力につながる〜横浜国立大学 尾島教授インタビュー 「おうち英語」シリーズ 第3回〜

【取材協力】

尾島 司郎教授(横浜国立大学 教育学部 学校教員養成課程 英語教育)

<プロフィール>

専門は、第二言語習得。事象関連脳電位(ERP)などの脳機能計測方法を用いて、英語習得の脳内メカニズムを解明し、その研究成果を教育に役立てることを目指す。エセックス大学大学院(イギリス)の言語学研究科博士課程を修了。科学技術振興機構 社会技術研究開発センター 研究員、慶應義塾大学 社会学研究科 特任准教授、東京大学 総合文化研究科 特任研究員、滋賀大学 大学院教育学研究科 准教授、横浜国立大学 教育学部 学校教育課程 英語教育 准教授などを経て、2021年度より現職。一般社会向けの情報発信や学校のサポートなどにも力を入れている。

https://twitter.com/Shiro_OJIMA

Ojima, S., Nakata, H., & Kakigi, R. (2005). An ERP study of second language learning after childhood: Effects of proficiency. Journal of Cognitive Neuroscience, 17 (8), 1212–1228.

https://doi.org/10.1162/0898929055002436

Ojima, S., Matsuba-Kurita, H., Nakamura, N., Hoshino, T., & Hagiwara, H. (2011). Age and amount of exposure to a foreign language during childhood: Behavioral and ERP data on the semantic comprehension of spoken English by Japanese children. Neuroscience Research, 70(2), 197-205.

https://doi.org/10.1016/j.neures.2011.01.018

Ojima, S., Nakamura, N., Matsuba-Kurita, H., Hoshino, T., & Hagiwara, H. (2011). Neural correlates of foreign-language learning in childhood: A 3-year longitudinal ERP study. Journal of Cognitive Neuroscience, 23(1), 183-99.

https://doi.org/10.1162/jocn.2010.21425

Sugiura, L., Ojima, S., Matsuba-Kurita, H., Dan, I., Tsuzuki, D., Katura, T., & Hagiwara, H. (2011). Sound to language: Different cortical processing for first and second languages in elementary school children as revealed by a large-scale study using fNIRS. Cerebral Cortex, 21(10), 2374-2393.

https://doi.org/10.1093/cercor/bhr023