日本の子供たちが、英語を身につけて ミライに羽ばたくために。

日本の子供たちが、英語を身につけて ミライに羽ばたくために。

2025.10.31

豊橋市立八町小学校(愛知県)は、「豊橋版イマージョン教育」に取り組み始めてから2025年度で6年目を迎えます。当時4年生だった子どもたちは、いま中学3年生。そこで今回は、地元の進学先である豊城中学校を訪問し、この子どもたちが中学校にどのような影響を与え、どのように成長したかを調査しました。八町小学校での元担任教員や豊城中学校の英語科教員への取材をもとにご紹介します。

著者:佐藤 有里

まとめ

●豊城中学校は、八町小イマージョン学級卒業生の入学を機に、英語科で少人数制指導をスタート。中学校教員は「やり取りの活動を楽しむ」と「安心して英語を話せる」を重視した教室づくりをしてきた。

●八町小イマージョン卒業生は中学校でも積極的に学び、小学校で培った英語への意欲や姿勢が引き継がれている。また、中学校の授業や同級生に良い影響を与えていることがわかった。

●子どもたちの成長をつなぐ小中連携によって「豊橋版イマージョン教育」の成果が地域全体に広がりつつあり、今後の発展に期待が寄せられている。

八町小学校(以降、八町小)は、2020年度より、国語と道徳以外の教科は主に英語を使って学ぶイマージョン学級を開設。公立小学校による英語イマージョン教育(※1)の導入は、国内初の取り組みであり、現在の2025年度で6年目となります。

IBSは、イマージョン教育の研究を行う原田哲男教授(早稲田大学教育・総合科学学術院/IBS学術アドバイザー)とともに、研究活動および社会貢献活動の一環として、2021年度から計10回の授業視察や同校教員との意見交換などを実施しています(※2)。

八町小がイマージョン学級を開設した2020年度に4年生だった子どもたちは、現在中学3年生。今回は、このイマージョン学級を卒業した子どもたちが進学先である豊橋市立豊城中学校(以降、豊城中)にどのような影響を与えたか、そして、一人ひとりがどのように成長したかを調査するため、豊城中にて授業の視察や教員へのヒアリングを行いました。

八町小では、各学年が通常学級(日本語のみを使って授業を行う学級)とイマージョン学級(国語・道徳以外は主に英語を使って授業を行う学級)の2クラスに分かれます。今回の調査対象は、小学4年生〜6年生の3年間、このイマージョン学級に在籍していた子どもたちです。

豊城中の3年生には、八町小イマージョン学級の卒業生(以降、イマージョン卒業生)が10名 含まれます。八町小イマージョン学級の生徒数は約25名のため、この学年は約4割の生徒が地元で進学しました。

これまでの八町小教員へのヒアリングによると、イマージョン学級を卒業した子どもたちの進路は、同学区の豊城中、私立の中学校や中高一貫校、インターナショナル・スクールなどに分かれています。

その中でも、地元の豊城中に進学した卒業生たちの成長、およびその卒業生たちが中学校の授業や同級生に与える影響は、八町小の取り組みを評価するうえで特に注目すべき点です。なぜなら、公立学校である八町小の「豊橋版イマージョン教育」は、地域への還元を重要な目標としているからです(佐藤, 2023)。

まず、豊城中における「豊橋版イマージョン教育」の波及効果として、学習環境の充実に向けた指導体制の改善が挙げられます。

豊城中は、イマージョン卒業生を1年生として迎える年度を機に、英語科で習熟度別の少人数制指導をスタート。非常勤の教員を1名配置することにより、英語の授業はDogsグループ(教科書の内容に沿った標準レベルの授業)とCatsグループ(教科書の内容から発展させた応用レベルの授業)のいずれかを生徒本人が単元ごとに選べるようにしました。

3年生の英語科教員によると、いずれのグループでも同じ教科書を使用しますが、Dogsの目標 は「教科書で学習することをしっかり理解して、習った表現を使えるようになること」、Catsの目標は「自分の考えを表現できるようになること」。そのため、Catsでは自己表現が求められる発表ややりとりの活動が多く含まれます。

なお、週1回は、日本人教員とALT(豊橋市英語指導助手)のチーム・ティーチングにより、学級単位での一斉授業が行われます。

単元によって変動するが、Catsグループを選択する生徒人数はおよそ10数名。

学級単位の一斉授業でも、ペアワークなどによるやり取り活動が重視される。

いまの3年生を1年生のときから指導してきた英語科教員は、イマージョン卒業生が入学すると同時に他校から豊城中に異動。イマージョン教育について知ってはいたものの、実際に八町小のイマージョン授業を見たことはなかったとのこと。

自分が指導する生徒たちにイマージョン卒業生が含まれることを事前に知り、「覚悟を決めて来ました。でも、英語のレベルは人それぞれなので、どの生徒に合わせるか、ということよりは、幅広くカバーできるようにということを考えていました」と当時を振り返ります。

授業で心がけてきたことは、生徒たちがやり取りの活動を楽しめるようにすること、そして、安心して英語を話せるような環境をつくること。「わからないときは聞きやすい人に聞けばいい、ということは生徒たちに言ってきましたし、生徒同士がお互いに聞き合って教え合うという雰囲気を大事にしたいと思っています」と話します。

作文など、取り組みのスピードにかなりの個人差が出る活動はあるものの、早く終わった生徒は別のワークに取り組めるよう個別にフォローする指導体制も実施。その成果として、いまでは教員が何も言わなくても、自主的にそのような学習をしてくれるようになっているとのことです。

イマージョン卒業生に対して特別な見方や対応をすることはないものの、彼らの学習経験や意欲をポジティブに捉え、それらをうまく活かしながら教室の雰囲気をつくる。こうした中学校教員の心がけは、近年の学校教育全般で重視されている「個別最適な学び」と「協働的な学び」の実現につながると考えられます。また、今回の授業視察からは、この方針がうまく生徒たちに定着していることが伺えました。

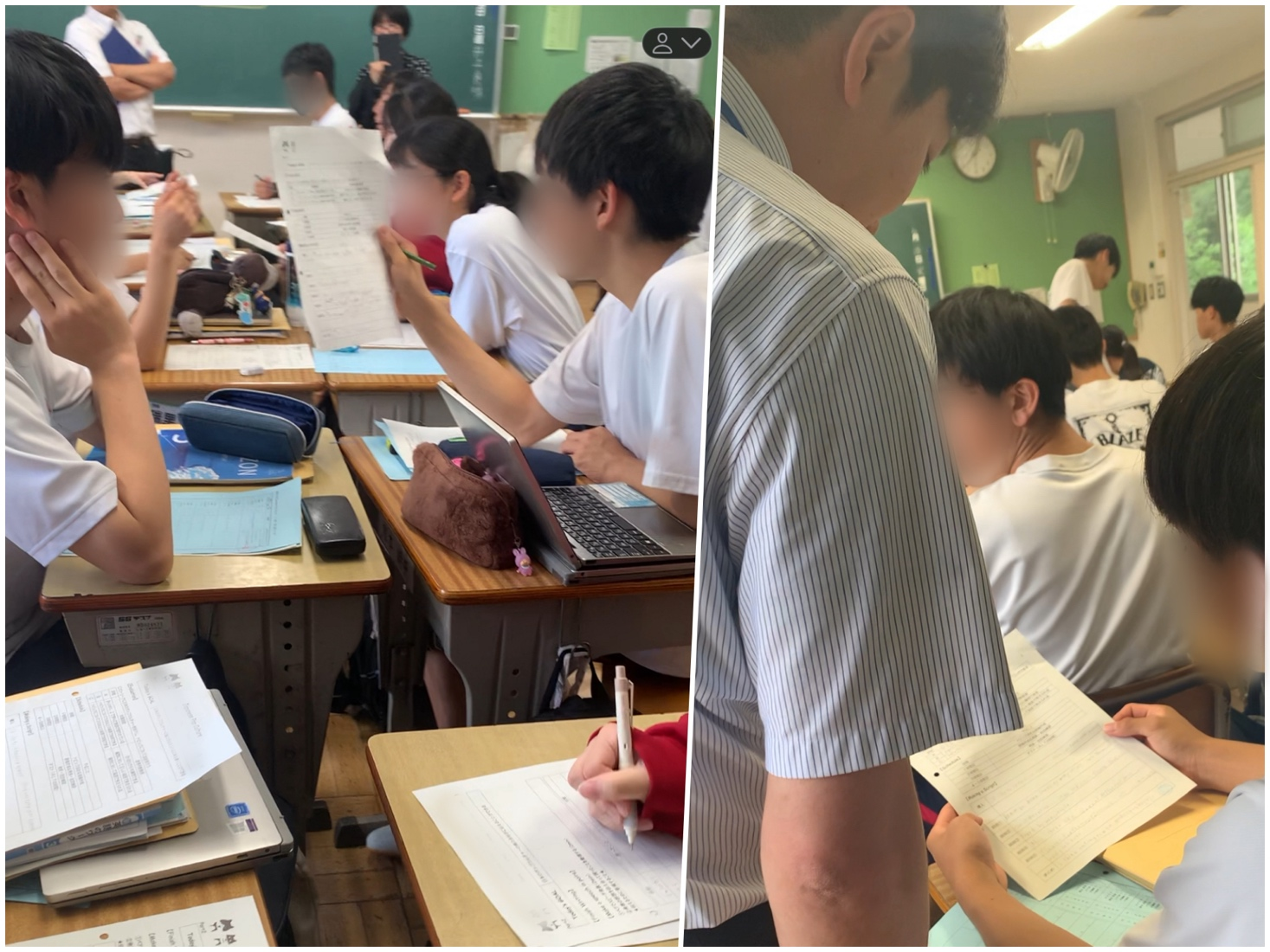

(左)ペアの相手を次々と変える「回転寿司」方式のやり取り活動は、1年生のときから実践。

(右)作文活動は各自ノートパソコンで調べながら取り組むが、教室が静まり返ることはなく、大多数の生徒たちがほかの生徒や教師にわからないことを聞きながら進めていた。

八町小イマージョン学級での元担任教員(以降、「元担任教員」)、八町小の元教頭(以降、「元教頭」)、豊城中の英語科教員(以降、「豊城中教員」)、豊城中の英語科非常勤講師(以降、豊城中講師)とともに、イマージョン卒業生の”あのころ” と ”いま” について語っていただきました。一部を抜粋してご紹介します。

―授業での学習態度を見ていて、イマージョン卒業生に共通することはありますか?

豊城中講師:

Catsに参加している生徒はみんな英語が嫌いではないし英語ができますが、特にイマージョン卒業生はその印象がありますね。すでに聞いたことのある英語がなぜそうなるかもわかって腹落ちしていく、という感じがします。

元担任教員:

小学生のときにとてもシャイだった生徒たちがいるのですが、今日の授業でペアになったときには、お互いに変化球の質問を出しながら会話を深めようとしていて成長を感じました。

豊城中講師:

私もおとなしい子だなと思っていた生徒がいるのですが、クラス全体の活動で力を発揮するというよりも、ペアワークのときに優しく聞いてくれたり教えてくれたりしていることがわかりました。みんな「〇〇さんとやりたい!」って言うんです。

元担任教員:

そうなんですね。小学生のときから優しい子でしたが、教科学習も英語も得意という感じではなかったのでうれしいです。英語がスムーズに出てくるようにもなっていました。

豊城中講師:

もう一人のシャイな生徒も、英語がすごくできるという感じがします。いつも一生懸命取り組んでいますし、本人も英語に対して「聞いたらわかる」、「勉強すればわかる」というふうに感じていると思います。

イマージョン卒業生の2人がペアでやりとり活動をする場面。この2人の授業の振り返りシートからは、伝える「内容」を充実させることや話題を掘り下げて会話を長く続けることに注目して努力していることが伺えた。

―イマージョン卒業生がほかの生徒たちに良い影響を与えているなと感じることはありますか?

豊城中講師:

「自分が授業を引っ張らなきゃ」という心意気が強いイマージョン卒業生がいますね。たくさん手を挙げてくれるので、その生徒が発言すると、みんなも安心して「じゃあ自分も」と手を挙げたり発言したりできるようになる場面があります。

豊城中教員:

イマージョン卒業生は、グループワークで仕切る立場になることのほうが多い印象があります。物事をちゃんと順序立てて考えてゴールに向かっていくことが得意なイメージです。

元担任教員:

豊城中に進学した子たちは、たしかにそういう傾向はあるかもしれません。八町小のときから仕切るのが好きな子たちでした。

豊城中講師:

ペアワークのときには「自分が先にやるね」という感じで引っ張ってくれる印象もありますね。相手のレベルに合わせて、相手がわかるように英語を話してくれるところも良いなと思います。ペアワークのときに「教えるモード」になる子もいますが、自分ができるからといって相手を馬鹿にすることもまったくありません。

元教頭:

実は、イマージョン卒業生の中には、もともと教科学習で苦労していた生徒も何人かいるんです。イマージョン学級に移った当初は、勉強についていけるのか少し心配されていました。でも、彼らはイマージョン学級で花が開いたと思っています。

ある生徒がペア相手のイマージョン卒業生に”nutrients”(栄養)の読み方と意味を聞いた場面。ほかのイマージョン卒業生にも、「イカって英語で何て言うの?」と聞かれて教える場面が見られた。

イマージョン卒業生とペアを組んだときに会話が弾んでいた生徒は、振り返りシートに「予想外の質問をしてくれたり、リアクションがあると発表する側もそれを聞く側も楽しいなと思った」と書いており、やり取り活動の楽しさを実感した様子が伺えた。

今回の視察では、イマージョン卒業生3人(以降、生徒A、B、C)からも少し話を伺うことができました。

中学の英語の授業について感じていることを聞いてみると、回答の概要は下記の通りでした。

生徒A:応用をやりたくていつもCatsにしている。

生徒B:もう知っていることだからはじめは簡単に感じたけれど、もっと会話できるようになりたい。

生徒C:授業が英語ではなくなって寂しい。英語を話す機会が減ってしまった。英会話教室は受験でやめてしまったけれど、英検の勉強は続けている。

イマージョン卒業生たちは、あらゆる教科の授業で1日中英語を聞いたり話したりしていた八町小のイマージョン学級を卒業し、英語に触れる機会が英語の授業のみとなる中学校に入りました。しかし、英語学習に対する意欲は、中学に入ってからも大きく低下することなく、むしろ向上している生徒たちもいると考えられます。

英語力や英語学習に対する意欲にはさまざまな要因が影響するため、もちろん個人差はあると思われます。とはいえ、授業での学習態度や振り返りシート、教員へのヒアリングからは、八町小イマージョン学級で育った子どもたちがいまも積極的に学習に取り組んでいることやほかの生徒たちに良い影響を与えていることは明らかであり、「豊橋版イマージョン教育」の初挑戦となる小中連携は概ね成功していると言えるでしょう。

なお、八町小イマージョン学級では、国語・道徳以外の教科は主に英語を使って学習しますが、豊城中ではすべて日本語のみで学習することになります。そのため、中学校に入ってからの教科学習について生徒Bと生徒Cに聞いてみたところ、回答の概要は下記の通りでした。

生徒B:教科学習は困らなかった。小学校のときのほうが難しかった。

生徒C:教科学習でも日本語でも困ったことはない。八町小で日本語も押さえていたからだと思う。

八町小イマージョン学級では、教科学習において重要な用語や概念は常に日本語でも確認し、教科書やカリキュラム、テストも通常学級と同一としています(詳しくは佐藤(2025)を参照)。また、単に「英語の環境に浸す」ことを目的とせず、「日本語使用の尊重」、「日本人教員とNET(※3)のチームワーク」など、従来のイマージョン教育とは異なる方針によって、言語学習と教科学習を統合させる取り組みをしてきました(詳しくは佐藤(2023)を参照)。

今回のイマージョン卒業生の話からはこの取り組みの成果が伺えますが、イマージョン卒業生や中学校教員へのヒアリング、英語以外の教科の学習状況など、より詳しい調査によって長期的な評価を行いたい分野の一つです。

最後に、「豊橋市は『臆することなく英語を使う』という姿勢を生徒たちに求めてきましたが、CatsでもDogsでもまさにその姿がありました。発音や流暢さ、やり取りのスピード感に違いはありますが、会話のベースとなる意欲や姿勢はあまり変わらないと思います。豊城中の先生方が子どもたちをうまく育ててくれたのだと思い感激しました」と話した八町小元教頭の稲田先生。

イマージョン学級の立ち上げに尽力した稲田先生は、現在、磯辺小学校の校長を務めながら豊城中学校の「学習指導」研究協力者としても活動。八町小の成果を他校や中学校に引き継ぎ、その波及効果を高める取り組みをしています。

今回の意見交換では、人材や国際交流などリソースの共有や教員研修など、八町小と豊城中の連携についても双方から意見や提案が出されました。

子どもたちの意欲と成長をつなぐ「豊橋版イマージョン教育」の小中連携がこれからどのように花開いていくのか、大きな期待が寄せられています。

IBS研究員がイマージョン卒業生の1人から ”Where are you from?”と話しかけられて会話をしている場面。次々と生徒たちが集まり、「何て言ってるのかわからないけど、もっと質問してほしい!」とイマージョン卒業生が英語で会話する姿を応援していた。

(※1)イマージョン教育は、バイリンガル教育の一つの形態。学校の教科を二つの言語(母語ともう一つの言語)で指導し、両方の言語を読み書きのレベルまで育て、さらに二つの社会文化を受容できることを目的とする。どの授業をどちらの言語で教えるか、それぞれの言語使用をどれくらいの割合にするかは、各学校のプログラムや学年によって異なるが、幼稚園(5歳)から高校卒業までの間(少なくとも5年間)、全学年で授業プログラムの50%以上を外国語や第二言語で指導することがイマージョン教育の特徴とされる(Center for Applied Linguistics, n.d.)。また、日本では、文部科学省の学習指導要領に基づいた教育課程が編成される。イマージョン教育や過去の視察についての詳細は、関連記事(本ページの下部を参照)をご覧ください。

(※2)くわしくは、過去に掲載した八町小の視察レポート記事(https://bilingualscience.com/?s=%E5%85%AB%E7%94%BA%E5%B0%8F)をご覧ください。

(※3)NET(ネイティブ・イングリッシュ・ティーチャー)は、英語を母語として話す教員。豊橋市で長年ALTとしての指導経験を積み、市の教員として採用されている。

【取材協力】

豊橋市教育委員会

豊橋市立豊城中学校

豊橋市立八町小学校

■関連記事

Center for Applied Linguistics (n. d.). Two-Way Immersion. In Glossary of Terms Related to Dual Language/TWI in the United States. Retrieved from

https://www.cal.org/twi/glossary.htm

佐藤有里(2023). 効率イマージョン教育を受けた子どもたちに期待される役割とは?〜豊橋市立八町小学校 夏休み体験授業の観察より〜. Retrieved from

https://bilingualscience.com/english/2023103001/

佐藤有里(2024). 4年目を迎えた「豊橋版イマージョン教育」の成果と今後の展望 〜早稲田大学 原田 哲男教授の講演をもとに〜.

https://bilingualscience.com/english/2024011201/

佐藤有里(2025). 英語イマージョン学級の子どもたちは、国語の授業でも意欲的?豊橋市立八町小学校の授業観察より〜. Retrieved from

https://bilingualscience.com/english/2025022801/