日本の子供たちが、英語を身につけて ミライに羽ばたくために。

日本の子供たちが、英語を身につけて ミライに羽ばたくために。

2025.03.18

今回レビューした主な論文:

Castillo & Gámez著「子どもの第二言語での学習を手伝うことは、自転車の乗り方を教えるようなもの(IBS訳)」(2013年発表)

Castillo, R., & Gámez, L. C.C.(2013).Assisting your Child’s Learning in L2 is like Teaching them to Ride a Bike:A Study on Parental Involvement.GIST Education and Learning Research Journal, 7.

レビュー著者:Paul Jacobs (IBS)

翻訳:Yuri Sato (IBS)

まとめ

●親のエンパワーメント:限られた英語力であっても、学校から提供される体系的なリソースを使って、親は子どもの英語学習を有意義にサポートすることができる。

●学校と家庭の絆を強化:協働学習の課題は、英語力の向上だけでなく、教育的な経験を家族間で共有することで家族のつながりを深める 。

●日本向けの実践的な示唆:日本の学校は、研究機関と協力し、 子どもの英語学習をサポートするために必要なツールを保護者に提供することで、学校・家庭間の隔たりを埋めることができる。

親は往々にして、子どもの外国語学習を手助けできないことにもどかしさを感じるものです。日本では、例えば、自分の英語力の低さを気にして、子どもたちの英語学習をサポートすることに難しさを感じている親が少なくありません。

親御さんたちからは、「娘がおうち英語をしているけれど、どうやって上達させてあげたらいいのかわかりません」、「小さいころは英語に取り組んでいたけれど、小学生になった今、自分には息子のやる気を維持させるスキルがありません」というような声を耳にしたことがあります。

こうしたもどかしさを抱えながらも、このように気にしているということは、たとえ困難に直面してもなお、子どもたちの学習をサポートしたいという前向きな気持ちの表れです。研究では、親が子どもの教育に関わることは、子どもにとってプラスの結果につながる場合が多いことが示されています(Tong et al.)特に、Epstein(2018)の研究では、生徒の学習がうまくいくかどうかには、学校、家庭、地域社会がお互いに関わり合いながら担っている役割が重要であることが強調されています。

しかし実際には、こうした努力はよく失敗に終わってしまいます。日本では、例えば、文部科学省により、教育で優先すべき事項の一つとして、学校、家庭、地域社会の連携を促すことの重要性を強調してきました(中央教育審議会, 1996)。ところが多くの学校は、親のニーズやフィードバックを十分に考慮することなく、学校側が親に知ってほしいと考えることに主眼を置き、依然として一方的なコミュニケーションに終始しています(岩永, 2005; 露口, 2023)。その結果、特に英語のように、子どもを手助けするツールが不足していると思われる教科においては、親が子どもの教育から切り離されたように感じてしまうことがあります。

とあるコロンビアの学校は、まさにこの問題に真正面から取り組みました。親たちの英語力は限られていましたが、子どもたちの英語学習のプロセスに親たちを積極的に関与させたのです。

保護者会では、学校、生徒、そして保護者間でもっと強いつながりを築くにはどうすればよいか、という話し合いが行われました。親たちはほかの教科には積極的に関わっていたものの、英語に関しては、自信のなさや不安感から関与を避けることがよくありました。

研究者たちは、子どもに自転車の乗り方を教えることに例えて、親自身が外国語に堪能でなくても、子どもの外国語力を伸ばす手助けをすることは可能であると指摘しました。つまり、自転車の乗り方について効果的な手引きをするために親がサイクリストのエキスパートである必要はない、ということです。

この研究では、アクション・リサーチのプロジェクトを実施しました。アクション・リサーチとは、教室や学校における特定の問題を解決することに重点を置いた研究です。このような研究では、教師が研究者となり、生徒の学習成果を向上させるための戦略を調査して実施します(Burns, 2009) 。

その研究結果は、問題解決に基づいているため、文脈への依存度がとても高く、おそらくほかの文脈に一般化できないでしょう。しかし、英語力の低い親が子どもの英語学習をどのようにサポートできるかなど、具体的な問題の解決に取り組む介入の事例を知ることは有益です。この研究は、コロンビアのボゴタにある小学校の保護者10人とその子どもたちを対象に行われました。

子どもたちの外国語としての英語の成績を伸ばすために学校と保護者の双方がどのように協力できるかを決めるため、英語の成績が常に期待される成果の50%以下であった子どもの保護者を対象に面談が設定されました。この面談は、生徒の成績を上げるために学校と保護者が協同で取り組む方法を確立することが目的です。

この研究全体は、18カ月にわたって行われました。

研究者たちは、ルーブリック(学習目標の達成度を判断するためのツール)、段階的な進め方、親が子どもと一緒に使える資料を掲載したウェブサイトなどを含め、家庭学習をサポートする仕組みを考案しました。その後すぐに保護者にインタビューを行い、保護者が利用できるリソースをより充実させるための方法について意見を聞きました。

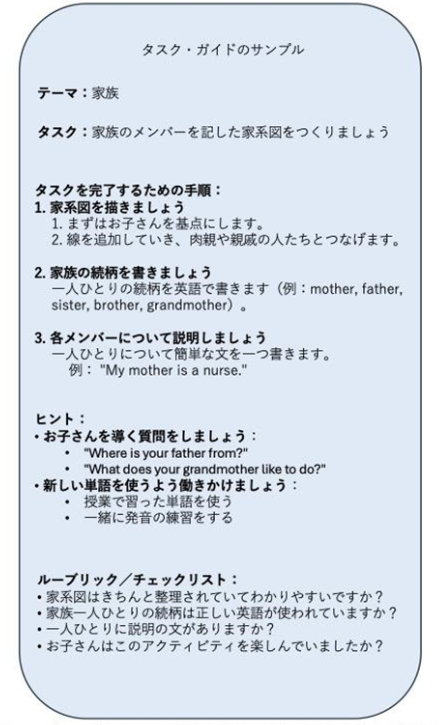

この研究の重要な側面は、Task-Based Learning/TBL (タスクに基づいた学習)のアプローチを使って子どもの学習をサポートできるように親をトレーニングすることでした。このアプローチは、目的を達成するために学習対象の言語を使うことを促すような何かに生徒が取り組むタスクを活用し、コミュニケーションを重視します(Bygate et al., 2001; as cited in, Jackson, 2022)。

タスクは、生徒の家族や学校、個人的な経験のような身近な話題に基づいた内容でした。生徒たちは、まず授業でその話題に触れ、そのあとに宿題を受け取って親と一緒に取り組みます。保護者が子どもをサポートしやすくするために、わかりやすい案内資料が配布され、スペイン語(第一言語)と英語の両方で、実際に役立つヒントや方策が掲載されたウェブサイトにアクセスできるようにしました。

また、保護者は、土曜日のワークショップに参加し、これらのタスクをどのように活用して子どもが有意義な方法で取り組めるようにするか、ということについて学ぶこともできました。その目的は、言語の発達を促すこと、そして、親と子どもが学びの共有を通じてつながりを深めながらもっと対話的な関係を築くことでした。

この手引きは、今回レビューした研究論文に記載されている説明に基づき、本記事の著者が作成したものである。元の研究で使われた資料をそのまま再現したものではなく、この研究の方法論と成果に基づいた解釈である。元の研究では、ウェブサイトや文書が参照先として記載されていたが、これらのリソースは現在アクセスできなくなっているため、このガイドの正確性を独自に検証することはできなかった。このガイドは、研究内容の学識的な解釈に基づき、理解を助けるための実例として作成されている。

研究者たちは、タスク(宿題/面談)を分析したところ、保護者によるサポートが強化されたことによって明らかに子どもの学業成績が向上していることを確認しました。これまでの作文の課題と比較すると、描写的な要素が増え、構成も良くなっていたことを指摘しています。

親のサポートを受けて完了させた作文課題は、より論理的に整理されており、構成や紙面スペースを活用して課題をこなしていました。構成が改善されただけでなく、子どもたちは親との会話を通じて、自分の回答をうまく表現しようと以前よりも精一杯努力するようになりました。この改善は、その課題の中で、より詳しい描写をしている要素が含まれることばはどれくらい多くなったか、そして、学習対象になっていることばはさまざまなものが使われているか、ということで確かめられました。

各タスクのこなし方について親が手本を示すことができたため、課題を完了させた生徒の割合は著しく高いものでした。生徒たちは自分に何が期待されているのかをより深く理解し、それが宿題を完了させるのに役立ちました。また、保護者は、ルーブリックの使用によって、子どもにとっての達成とはどのようなことなのかが理解しやすくなり、もっと直接的なサポートを提供しやすくなった、と述べました。

また、宿題の質だけでなく通常の英語の授業におけるテストの点数にも見られるように、外国語学習の成果 がはっきりと表れていました。介入前は、この生徒たちの成績は英語の授業において期待値の50%以下でしたが、介入後に成績を上げることができました。家庭でのサポートは、生徒たちが学校で学んだことをうまく応用するうえで役立ったように見られました。

最も重要なことは、子どもと親がつながりをもちやすくなったことです。保護者たちからは、明確な指示、そして親子で対話しながら取り組むタスクの性質のおかげで、新しくクリエイティブな方法でコミュニケーションをとることができた、との報告がありました。多くの保護者が、それは楽しい経験であり、従来の宿題とは異なると述べています。こういった保護者のコメントで述べられているように、子どもの興味を引きつけるような親子のやりとりが外国語学習をサポートし、学習のタスクを共有することで親子の絆を深めることができました。

「保護者1:『子どもたちと一緒に良い形で学んでコミュニケーションをとることができたので、すべてが本当に興味深かったです(IBS訳)』」(Castillo & Gámez, 2013, p. 65)

「保護者 4:『私たちが取り組んだことは良いと思いましたし、一緒に勉強するのも楽しかったです』」(Castillo & Gámez, 2013, p. 65)

この研究では、特に保護者自身の英語力が限られている場合、保護者と学校がどのように協力し、英語力を伸ばすのに苦労している生徒を助けることができるかを模索するために、アクション・リサーチのプロジェクトを実施しました。

このプロジェクトは、学校が保護者に対して体系的な手引きとリソースを提供し、保護者が受け身の監督者としてではなく、主体的なパートナーとして子どもの学習に関わることができるようにサポートしました。保護者は、第二の教師として振る舞うのではなく、温かみ、励まし、学びを特徴とする有意義なコミュニケーションに重点を置いて子どもと接するよう勧められました。

具体的には、保護者の母語(スペイン語)でワークショップやオンラインのリソース、ルーブリックなどを提供する、といったサポートです 。 このサポートにより、自分自身の英語力が高くなくても子どもの英語教育において積極的な役割を果たす力を保護者たちに与えることができました。

外国語教育において、学習者の家庭で使われている言語を学習対象の言語と並行して授業中に使うことは、広く普及してきており、有効性も認められてきています。(Cummins, 2021)とはいえ、子どもの外国語学習をサポートするにあたり、親を巻き込むことも一つの有益な手法だと言えそうです。

この研究成果からは、親の関与が果たす役割について貴重な知見を得られます。しかし一方で、結果を解釈する際には考慮すべき研究の限界がいくつかあります。サンプル数が親子10組と少ないため、この研究結果をもっと大きな母集団に一般化するには限界があります。さらに、コロンビアの特定の学校で実施されたアクション・リサーチ・プロジェクトであるため、この研究には文脈依存的な性質があり、その成果を異なる教育環境や文化環境に容易に適用できない可能性もあります。最後に、この研究の重点は主に短期的な成果に置かれており、子どもの英語力向上や親子の関わり合いに対する長期的な影響については限られた知見しか得られていません。

日本の状況において課題となり得る点は、子どもの英語力を伸ばすサポートができるよう保護者を効果的に指導するために、英語教師自身が言語はどのように学習されるかという具体的な知識を持っているかどうか、ということです。2023年の調査(文部科学省( MEXT), 2023)によると、日本の小学校教師のうち英語の教員免許(中学校・高等学校の英語免許)を取得している教師はわずか約7%であり、CEFR(外国語の学習、教授、評価のためのヨーロッパ共通参照枠)のB2レベルに達している教師は約4%です。こうした研究の限界があるため、多くの教師は、今回の研究で行われたような取り組みを自ら主導するだけのトレーニングや自信が十分でないかもしれません。

このような場合に、教師の取り組みに研究者を巻き込む、という研究のアプローチは特に有益となります。学校は、大学や研究機関などのほかの機関と一緒に取り組むことで、学校・家庭間の隔たりを埋め、保護者との協働的な取り組みを行うために必要なトレーニングとサポートを提供することができます。こうしたパートナーシップにより、教育者は保護者をより効果的に指導できるようになり、家庭と学校のつながりを強めるネットワークが構築されます。たとえそのやり方を教育現場の状況に合わせて調整する必要があるとしても、この協働的なアプローチは、子どもの外国語教育に関わる人々すべてが学びを深め、より強固なつながりを構築するうえで貴重な道筋を提供します。

この研究は小学校に通う年齢の子どもを対象としましたが、そのアプローチはもっと年齢の低い子どもにも応用できる可能性があります。家庭内であれば、子どもと一緒に映像や教材、歌、絵本を使って遊ぶだけで、親は小さい子どもをサポートすることができます。この研究では、保護者が提供できないような体系的なレッスンや英語インプットを学校が提供しました。これと同じように、親はそれらのリソースを活用して、自分自身の英語力では及ばないような英語インプットを提供することができます。ただし、重要な側面は、その親子の関わり合いそのものです。たとえ親が英語を流暢に話せなくても、英語の絵本や歌、映像などを活用して子どもとの楽しいやりとりに関わることは、子どもの言語発達に影響を与えるとともに、大切な親子のつながりを育むことができます。楽しいやりとりは、子どもたちの言語能力やコミュニケーション力、社会性を伸ばすのに役立つ強力なツールです(Bodrova et al., 2013; Cook, 2000; Guz, 2016)。

結論として、この研究は、たとえ親自身の外国語力が限られている場合であっても 、学校や保護者、研究機関が協働して取り組むことには、子どもの言語発達をサポートするうえで大きな変革をもたらす力があることを浮き彫りにしています。このアプローチは、言語習得を促すだけでなく、親子の絆を強めることにもなります。小さいお子さんのいる親御さんにとって重要な点は、家庭で外国語をインプットできるような補助的なリソースの助けを借りながら親子で有意義な関わり合いをすることで、子どもがこれから新しい言語を学んでいくための土台となる環境をつくれる、という点です。

■関連記事

参考文献

Bodrova, E., Germeroth, C., & Leong, D. J. (2013). Play and self-regulation: Lesson from Vygotsky. American Journal of Play, 6(1).

Burns, A. (2009). Doing Action Research in English Language Teaching (0 ed.). Routledge.

https://doi.org/10.4324/9780203863466

Bygate, M., Skehan, P., & Swain, M. (2001). Researching Pedagogic Tasks: Second Language Learning, Teaching, and Testing. Applied Linguistics and Language Study. Pearson Education Limited, Edinburgh Gate, Harlow, Essex, CM20 2JE, United Kingdom.

Castillo, R., & Gámez, L. C. C. (2013). Assisting your Child’s Learning in L2 is like Teaching them to Ride a Bike: A Study on Parental Involvement. GIST Education and Learning Research Journal, 7.

Cook, G. (2000). Language Play, Language Learning. OUP Oxford.

Cummins, J. (2021). Rethinking the Education of Multilingual Learners: A Critical Analysis of Theoretical Concepts. Multilingual Matters Ltd.

Guz, E. (2016). Learning a foreign language through play. Roczniki Humanistyczne, 64(11), Article 11.

https://doi.org/10.18290/rh.2016.64.11-3

Jackson, D. O. (2022). Task-Based Language Teaching (1st ed.). Cambridge University Press.

https://doi.org/10.1017/9781009067973

中央教育審議会. (1996). 第4章学校・家庭・地域社会の連携.

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chuuou/toushin/960701k.htm

岩永定. (2005). 学校と家族・地域の連携の現状と課題. The Japanese Association for the Study of Education Administration, 45.

文部科学省 (MEXT). (2023). 令和5年度公立小学校における英語教育実施状況調査.

https://www.mext.go.jp/content/20240509-mxt_kyoiku01-000035833_2.pdf

露口健司. (2023). 教員を取り巻く信頼関係に対するネットワーク規模効果と空間共有効果. 学校改善研究紀要, 5, 1–13.

https://doi.org/10.51006/jsira.5.0_1