日本の子供たちが、英語を身につけて ミライに羽ばたくために。

日本の子供たちが、英語を身につけて ミライに羽ばたくために。

2025.02.28

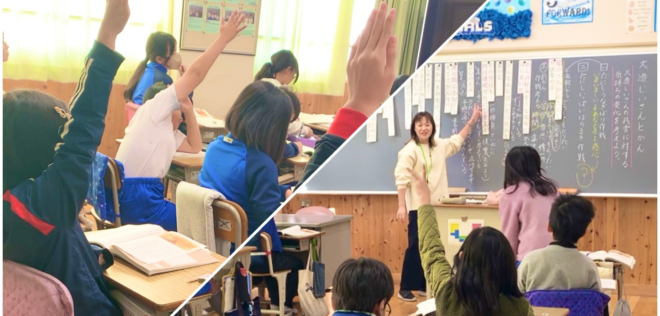

イマージョン教育は、日本でも実践の歴史が長いものの、「日本語や国語の力が不十分になってしまうのでは?」という不安の声がよく聞かれます。そこで今回は、「豊橋版イマージョン教育」に取り組む公立小学校(愛知県・豊橋市立八町小学校)で国語の授業を観察しました。

1年生のときから国語・道徳以外の教科はすべて英語を使って学んできたイマージョン学級の5年生たち。国語の授業では、どのような様子なのでしょうか?授業で観察された子どもたちの様子をご紹介します。

著者:佐藤 有里

まとめ

●主に英語を使って教科学習をしてきたイマージョン学級の子どもたちには、国語の授業で積極的に自分のことばで発言しようとする態度や思考を伴う日本語使用が見られた。

●イマージョン学級の子どもたちの積極的な発言態度は、教師の指導力だけでなく、児童の国語力アップを目指した学校全体の取り組み、豊橋市や八町地区の地域性や学校文化も影響していると考えられる。

●今回の授業視察では、イマージョン学級の子どもたちが通常学級や他校の児童と遜色ない日本語や教科学習の力を身につけている可能性が伺えた。イマージョン授業で培われた学びのサポート方法は、日本語による教科学習が難しい子どもたちにも役立つ可能性があり、さらなる取り組みが期待される。

八町小学校(以下、八町小)は、2020年度より、国語と道徳以外の教科は主に英語を使って学ぶイマージョン学級を開設。公立小学校による英語イマージョン教育(※1)の導入は、国内初の取り組みであり、2025年度春で6年目となります。

IBSは、イマージョン教育の研究を行う原田哲男教授(早稲田大学教育・総合科学学術院/IBS学術アドバイザー)とともに、研究活動および社会貢献活動の一環として、2021年度から計9回の授業視察や同校教員との意見交換などを実施しています(※2)。

現在のイマージョン学級5年生は、1年生のときから「豊橋版イマージョン教育」を受けてきた児童たちであることから、八町小の取り組みの成果を確認する指標の一つです。

今回は、八町小のご厚意により、この5年生が日本語のみを使って学ぶ国語科授業を観察させていただき、担当教員などからヒアリングを行いました。

■インターナショナル・スクールとの違い

八町小では、各学年が通常学級とイマージョン学級の2クラスに分かれています。

通常学級は、従来通りすべての授業が日本語のみを使って行われます。一方、イマージョン学級は、国語・道徳以外の授業が学級担任である日本人教員(JLT)とネイティブ・イングリッシュ・ティーチャー(NET)(※3)2名のチーム・ティーチングにより、主に英語を使って行われます。

ただし、授業のカリキュラムは通常学級と同じく学習指導要領に沿った内容であり、子どもたちの机には日本語の教科書とそれを英語に翻訳した教材の2種類が常に置かれています。また、教科に関する重要な用語や概念は日本語でも学べるよう授業が工夫されており、6年生を対象とした全国学力テストはもちろん、校内で定期的に行われるテストも日本語です。

このように、八町小のイマージョン教育は、日本の学習指導要領に沿った授業を行い、日本の学校教育を受けた子どもたちに期待される学力を身につけさせることが前提となっている、という点でインターナショナル・スクールとは大きく異なります。

■国語の授業はどのように行われる?

イマージョン学級の国語・道徳の授業は、通常学級と同じカリキュラムであり、日本語のみを使って行われます。

国語に関しては、1年生は学級担任の教員、そのほかの学年は非常勤講師や教務主任が授業を担当。イマージョン学級設立当初から、国語・道徳の授業を担任以外の教員が担当することにより、JLTとNETがイマージョン授業の打ち合わせを行う時間を確保してきました。

今回IBSが視察した5年生の国語の授業は、2024年度から八町小の2年生、4年生、5年生の国語を担当する非常勤講師が実施。正規教員として小学校で4年間、中学校で7年間の指導経験がありますが、イマージョン学級の担当は初めてであり、子どもたちが英語を使って学んでいるイマージョン授業を見たことはないとのこと。

八町小の山岡教頭は、「国語の授業を担当している先生たちは『イマージョン学級』ということを特に意識せず、一般的な国語の授業をしていると思います。自分も前年度に3年生の国語を担当していましたが、いままでほかの小学校で指導してきた経験をもとに授業をしていました」と話します。

よって、八町小のイマージョン学級では、他校でも実践されているようなカリキュラムと指導方法で国語の授業が行われていると考えられます。

今回観察した国語の授業は、「大造じいさんとがん」という物語を題材として、行動や情景の描写から主人公である「大造じいさん」の気持ちの変化を考える、という単元です。

八町小の山岡教頭によると、人の行動の裏には必ずその理由となる気持ちがあり、それを物語文から読み取る、という授業は、どの学校でもよく行われているとのこと。

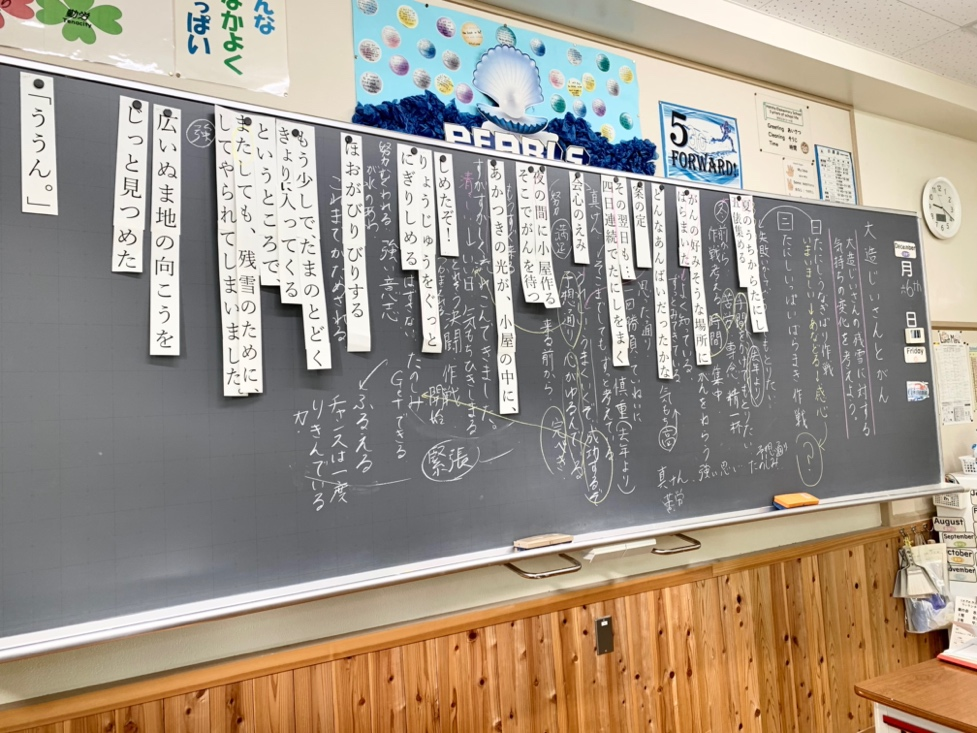

子どもたちは、前回の授業までに、どのことばや文からどのような気持ちが読み取れるか、自分の意見をノートに書き、教師に提出しています。

黒板には物語の文が提示されており、教師は一つひとつのフレーズについて意見を求めていきました。

どのフレーズに対しても、必ず子どもたち数名から手が挙がり、意欲的に自分の意見を発表しようとする態度が観察されました。教師から指名されると、「◯◯◯から考えて、……」、「◯◯◯ということは、……」というように、自分の解釈を発表していきます。

授業中に1回以上挙手をした児童は、25人中17人であり、クラスの3分の1以上です。10回以上挙手をした児童は9人であり、うち2人は40回以上手を挙げました。

下記は、「会心のえみ」というフレーズから読み取れることについて教室全体で話し合う場面です(聞き取れなかった発言箇所は「*********」と表記)。

「なんで満足?」という教師の即興的な発問に対して、次々と手が挙がり、多くの児童がその場で思考しながら意見を出していました。

児童A: 「会心のえみ」から考えて、予想通り満足した。がんを獲る前に満足したから笑みがこぼれた。

教師: (児童Aに向かって)なんで満足?

児童A: ……(首をかしげる)。

教師: (誰かきっと助けられる人がいる(教室全体を見回す)。いま「満足」って聞いて、ああなるほどねって思ったけど、なんで満足なんだろう? はい、◯◯◯さん。

児童B: そこががんのお気に入りの場所になったから、……。うーん。え〜?

教師: 誰かきっと助けてくれる(教室全体を見回す)。はい、◯◯◯さん。

児童C: あの残雪をひっかけていたから。

教師: うん。ひっかけていたから。はい、◯◯◯さん。

児童D: 罠にかかって、がんたちがよく来る場所だったから。

教師: ああ。だんだんまとまってきたんじゃない?はい、◯◯◯さん。

児童 E: いままで予想通りだったから。

教師: 予想通りだったから。はい、◯◯◯さん。

児童 F: いまのところ完璧だったから、よし!って思った。

教師: はい、◯◯◯さん。

児童 G: 場所が自分の予想通りってことは、いつもっていうか、ほぼほぼ毎日来るってことだから、一つ、(銃を)撃てる機会が増える。

教師: はい、◯◯◯さん。

児童 H: *********だから撃てる。

教師: はい、◯◯◯さん。

児童 I: 夏のうちからずっと努力していて、がんのお気に入りの場所になったから「会心のえみ」。

教師: うん、そういうことだよね。自分の思った通りにことが進んでいって、*********。

また、子どもたちは事前に自分の意見をノートに書いたうえで発表していますが、全員がノートを見ずに教師の目を見て発言しています。ある児童が発言した際にすぐノートを覗き込んでみると、違うことばに言い換えて発言しており、文字を読み上げているのではなく、その場で思考しながらことばを選んで相手に伝えようとする様子が観察されました。

下記は、子どもたちが比較的長い文で話した即興的な発言です。

『あかつきの光が、小屋の中に、すがすがしく流れこんできました』の解釈について

・「すがすがしいっていうのは、なんか、清いって書くから、気持ちいいっていうか。だから、いい日だなって思って。あの、(がんを)獲れるって思ったからそう感じた。」

・「すがすがしいっていうのを最初に思って。これ、気持ちが引き締まっているのかなって思った。」

・「いままで作戦通りにいってるから、心がゆるんでるけど、夜の間からつくっているから、余計に作戦通りにいくと思うから、だから余計にすがすがしくなっている。」

・「良い日ってことは楽しみ?いままで残雪をとらえることはできなかったけど、今日つかまえるってことになると、すごい楽しみになる。朝がくるのが楽しみになるっていうか。」

・「たにしばかり集めるっていう苦労から、いそうな場所にっていう作戦でつかまえられなかったことが去年とかあったけど、今度こそつまえられそうだから、いいっていうか、楽しみ。」

『りょうじゅうをぐっとにぎりしめる』の解釈について

・「力が入っていることが「ぐっ」ということばからわかるから、緊張している。強い意志というか、つかまえたいっていう強い意志。」

・「いままで作戦通りだったから気が緩んで、大造じいさんはがんを獲ることに集中していて、なんか、成功させやすいようにっていうか、そういうこと考えてないっていうか。それで失敗した。」

・「いままでがんばってきたことが、この、(銃を)撃つので変わるから。人生を変えるっていうか。いままでがんばってきたことの成果が試されるから、ほおがびりびりしたり、いろいろな感情が入っているっていうか。」

八町小イマージョン学級の子どもたちは、これまでの授業観察から、英語で発言することに抵抗がない様子がよく見られましたが、日本語を使う国語の授業でも同じ印象を受けました。

今回の授業を担当した教員も「4月から担当しているのですが、その時点で自分の意見を言える子どもたちでした」と話します。いままで指導してきた他校の児童と比べると、「発言するときに抵抗がない子どもが多いと思います。恥ずかしいという感じがしないですね。2年生、4年生、5年生を担当しているのですが、どの学年もそうだと思います」とのこと。

よって、授業で使われている言語が日本語か英語かにかかわらず、授業に参加しようとする態度や発言しようとする態度が養われていると考えられます。

山岡教頭は、「国語が好きという児童が増えているので、先生が良い授業をしているから発言が多い可能性はあります。ただ、学校全体のカリキュラムで児童の国語力を育てようとしているので、教師が変わったとしても同じ結果が出ると思います」と話し、担当教員の指導力のほか、学校全体の取り組みが貢献していることが伺えました。

担当教員と山岡教頭によると、「◯◯◯さんがこう言ったけど、私はこう思う」、「◯◯◯さんに賛成で/反対で」ということが少しずつ言えるようになる中学年くらいから「こういう言い方をするといいんだよ」と話型を教えており、これは通常学級でも同じとのこと。

また、例えば、「〇〇だけだと丸かな。これにことばを足して言えたら花丸だね」というふうに、できるだけ長い文で話すように促す指導も行われています。

他校から異動してきた山岡教頭は、「八町小の子どもたちは、他校の子どもたちよりもよく喋るという印象があります」と話します。授業を参観した地域の人たちからは、よく「子どもたちが自由に言いたいことを言い合っている雰囲気がすごくいいね。普段からそうなの?」という感想をもらうとのこと。

八町小の山本校長も他校から異動してきた教員の一人ですが、「八町小は、イマージョン学級を始める前から児童の発言が多い学校」と話します。

考えられる背景要因として、豊橋市の中でも昔ながらの町で人同士の結びつきが比較的強い地域であること、近所のいろいろな人たちが子どもたちに声をかけたりしてくれる地区であること、八町小がコミュニティ・スクールになっていて地域の人を学校にどんどん入れていることが挙げられました。

そのような地域性や学校文化が子どもたちの自己肯定感や自己有用感を育み、間違いや意見の違いを気にせずに発言できる雰囲気をつくってきたのではないか、ということです。

教師からは「〜ってどういう意味?」、「どうして?」、「そのあとは?」、「後半は緊張だね。前半はどういう気持ち?」と子どもたちにその場で思考させる発問が多い。自然な会話の流れを意識しながら意見を聞くことを楽しんでいる様子が見られ、子どもたちの発言意欲を高める要因の一つになっていると考えられる。

八町小のイマージョン教育にとって、英語習得だけではなく、教科学習や日本語習得においても良い成果を出すことができるかは重要な評価指標です。

IBSはこれまで、子どもたちの日本語の発達や国語の学力についても、イマージョン学級立ち上げに尽力した稲田教諭(元 八町小教頭、現 磯部小学校校長)、八町小の山本校長・山岡教頭にヒアリングを行ってきましたが、普段の授業や全国学力テストの結果からも良い成果が出ているとのことでした。

今回の授業視察では、イマージョン学級の子どもたちが深い思考を伴う日本語使用に意欲的に取り組んでいる様子が見られました。先行研究の多くで示されているように(※4)、通常学級や他校の児童と遜色ない母語や教科学習の力を身につけている可能性は十分にあることがわかりました。

一方で、外国籍の子どもや帰国子女など、日本語がまだ苦手な子どもたちに対するサポートが課題の一つであることもわかりました。

今回、前年度にアメリカから帰国したばかりの児童に注目し、同日に行われた算数の授業(主に英語を使って行われるイマージョン授業)と国語の授業を観察したところ、算数の授業では最も発言数の多い児童の一人であり、ペアワークでも会話をリードする様子が見られました。しかしながら、国語の授業では一度も挙手がありませんでした。

国語の担当教員によると、教師がクラス全体に向けて話していることを理解できずに学習活動に取りかかれないことが多いとのこと。よって、日本語の力が影響している可能性が高いと考えられます。

個別に「これはこうやるんだよ」と声をかければ「あ、わかった!」と理解できるとのことですが、チーム・ティーチングによって英語での理解や発言を手助けできる体制のイマージョン授業とは異なり、教師1名で指導する国語の授業では個別指導にも時間的な限界があります。

しかし、今回の国語の授業では、教師が教室全体のやりとりにおいても日本語の理解や表現を手助けしようとする場面が観察されました。

<「あかつき」について>

教師: いま、◯◯◯さんが、日がのぼるまでにって言ってくれたけど、「あかつき」も調べた?

児童たち: (「調べた!」、「調べられんかった!」と複数人から発話あり)

児童J: 赤い月?

教師: あかつきだもんね!◯◯◯さん、調べた?何て書いてあった?

児童A: 夜が明ける。

教師: 夜が明ける。明るくなってくる。そのときに、「光が、小屋の中に、すがすがしく流れこんできました」。

<「情景描写」について>

教師: 「あかつきの光が、小屋の中に、すがすがしく流れ込んできました」っていうさ。これ、様子じゃん。これ、何て言うか、いままで勉強したことばで覚えてる?先生、たまに授業で言う。なんとか描写って。

児童E: なんだっけ?

児童B: なんだっけ、なんだっけ?

児童D: 情景描写。

教師: そうそう、情景描写ね。大造じいさんの様子とか行動ではないんだけど、その主人公とか登場人物が見ている景色からも気持ちが伝わるってくるよって。これ、情景描写ね。

豊橋市では、外国籍や帰国子女の子どもたちが日本語や日本の生活習慣について学ぶために一定期間通うことができる初期支援学校はありますが、日本語の習得には個人差があります。そのため、八町小のイマージョン学級においても、現場の教師が個別に対応するしかない、という点では他校と同じ課題(佐藤, 2023)を抱えています。

山本校長によると、イマージョン授業では、英語力の高い子どもたちが積極的に発言することでほかのクラスメートが発言しやすい雰囲気をつくってくれているとのこと。

実際に、入学前に英語学習経験がない地元生まれの子どもたちの中には、自分が知っている英語を使ってよく発言し、授業で重要な役割を果たすようになった子どももいます。また、英語が得意な子どもがほかのクラスメートの理解や発言を手助けする場面もこれまでの授業観察で多く見られました。

イマージョン授業で英語力に差のある児童たちの教科学習をいかに手助けするか、という課題に取り組んできた八町小の経験や知見、教室文化は、日本語による教科学習が難しい子どもたちのサポートにも役立つ可能性があります。

公立小学校として地域の教育に還元できる分野の一つとして、さらなる取り組みが期待されます。

イマージョン授業でよく発言する児童の多くが国語の授業でも積極的に発言していた。

(※1)イマージョン教育は、バイリンガル教育の一つの形態。学校の教科を二つの言語(母語ともう一つの言語)で指導し、両方の言語を読み書きのレベルまで育て、さらに二つの社会文化を受容できることを目的とする。どの授業をどちらの言語で教えるか、それぞれの言語使用をどれくらいの割合にするかは、各学校のプログラムや学年によって異なるが、幼稚園(5歳)から高校卒業までの間(少なくとも5年間)、全学年で授業プログラムの50%以上を外国語や第二言語で指導することがイマージョン教育の特徴とされる(Center for Applied Linguistics, n.d.)。また、日本では、文部科学省の学習指導要領に基づいた教育課程が編成される。イマージョン教育や過去の視察についての詳細は、関連記事(本ページの下部を参照)をご覧ください。

(※2)くわしくは、過去に掲載した八町小の視察レポート記事をご覧ください。

(※3)NET(ネイティブ・イングリッシュ・ティーチャー)は、英語を母語として話す教員。豊橋市で長年ALTとしての指導経験を積み、市の教員として採用されている。

(※4)イマージョン教育の母語や学力への影響については、2023年11月27日開催の八町小公開授業にて早稲田大学 原田哲男教授が先行研究をもとに講演を行った。概要は、佐藤(2024)をご覧ください。

【協力】

豊橋市立八町小学校

豊橋市教育委員会

■関連記事

Center for Applied Linguistics (n. d.). Two-Way Immersion. In Glossary of Terms Related to Dual Language/TWI in the United States. Retrieved from

https://www.cal.org/twi/glossary.htm

佐藤有里(2023). 外国ルーツの子どもたちは、小さいころから日本に住んでいればネイティブのような日本語力を身につける? 〜お茶の水女子大学大学院 西川 朋美 准教授インタビュー(後編)〜. ワールド・ファミリー バイリンガルサイエンス研究所.

https://bilingualscience.com/english/2023083001/

佐藤有里(2024). 4年目を迎えた「豊橋版イマージョン教育」の成果と今後の展望 〜早稲田大学 原田 哲男教授の講演をもとに〜.

https://bilingualscience.com/english/2024011201/