日本の子供たちが、英語を身につけて ミライに羽ばたくために。

日本の子供たちが、英語を身につけて ミライに羽ばたくために。

2023.08.30

お茶の水女子大学大学院 西川 朋美 准教授 インタビュー記事の後編です。後編では、外国ルーツの子どもたちの日本語習得をどのようにサポートできるか、という教育現場での課題について紹介します。

【目次】

―これまでのお話から、日本生まれ・育ちの子どもたちであっても、日本語モノリンガルの子どもたちと完全に同じ日本語力ではないことがわかりました。どのような理由が考えられますか?

臨界期仮説を検証している研究者は、基本的には、人間が生まれながらにして持っている言語習得能力をどれくらい使えるかが年齢によって変わってきて、それが結果的に第二言語習得における最終的な到達度に関係すると考えています。

でも、年齢によって違いが出たとしても、そのような生物学的な違いだけではなく、そのほかの違いも関係していると考える研究者もいます。

年齢以外にも、モチベーションやアイデンティティの違いなど、第二言語習得に関係する要因については、研究者によってさまざまな見解があります。

私がこれまでの研究で得られたデータをもとに一番興味を持っている要因は、インプットの違いです。特に語彙は、明らかにインプットが関係していると考えています。

―日本語のネイティブとそうでない子どもでは、インプットにどのような違いが出るのでしょうか?

文法や音声については、「日常では使うけど学校では使わない」というものはないですよね。特に文法は、より難しくて複雑な言語活動をする学校のほうがインプットに触れる機会があると思います。

でも語彙は、日常生活と学校生活など、場面によって触れるものが全然違います。

例えば、日本語が母語ではない子どもたちが苦手としていた名詞+動詞のコロケーションを見てみると、「(目薬を)さす」、「(掃除機を)かける」、「(ご飯を)たく」、「(シートベルトを)しめる」など、学校生活では触れる機会がない語彙でした。

ですから、日本語モノリンガルの子どもたちよりもこれらが身についていないのは、日本に来た年齢が高くて生得的な能力をあまり使えなかったということではなく、単に、インプットに触れる機会がなかったか、極端に少なかったことが理由なのではないかと考えました。

このインプットの違いがどのような影響を与えるか、という点にはとても興味があります。

―日本にずっと住んでいても、日本語に触れる環境が学校生活だけの場合は、インプットされる語彙が限られるということですね。文法については、いかがでしょうか?

第一言語と第二言語の距離が近ければ、年齢が高くなってからでも第二言語を習得しやすいと思います。

例えば関係節は、日本語では修飾する語の前に位置しますが、うしろに位置する言語もあります(※4)。

また、助詞であれば、中国語は英語と同じように、主格と目的格の違いを語順で示します。日本語は「が」と「を」で示すので、中国語が第一言語の子どもは日本語の助詞が苦手かもしれません。

ただ、私の研究(Nishikawa, 2021)では、「に」や「で」よりも、「が」や「を」のほうが正しく使えていたので、第一言語と日本語で違うものがすべて難しいわけではなく、それ以外の要素が関係している可能性があり、とても興味深い点です。

さらに、これまでさまざまな子どもたちを見てきて、言語を分析する力(言語適性)が強い子どもと弱い子どもがいると感じています。

日本語が第二言語の子どもたちの中には、日本語力がネイティブの子どもと同レベルまたはそれ以上に達する子どももいれば、そうではない子どももいて、モノリンガルの子どもたちよりも日本語力の個人差が大きいと思います。

ですから、この個人差に言語適性が関係しているかどうかも今後調べてみたいと思っています。

―先生の研究結果から、日本語を第二言語として習得する子どもたちにとって、どのような配慮が必要だと言えるでしょうか?

まず大前提として、私の研究では、日本語のモノリンガルであるネイティブと同じ日本語力かどうか、ということを調査していますが、全員がネイティブのようにならなければいけないとは思いません。

バイリンガルの場合、二つの言語を使い分けているので、言語能力の一部がネイティブと異なること自体は悪いことではなく、とても自然なことだと思います。

ただ、学校の勉強に必要な日本語については、それがわからないと、学習内容が十分に理解できなかったり授業に参加できなかったりします。

先ほどお話ししたように、国語の授業では「(服を)きる」、「(ズボンを)はく」という語彙やコロケーションの知識が必要でしたし、「(ご飯を)たく」、「(水を)きる」などがわかっていなければ家庭科の勉強で困ります。

ですから、この先も日本語で教育を受けて日本にずっと住み続ける子どもに関しては、学校の勉強や社会生活に必要な日本語力を同年齢の日本語モノリンガルと同程度身につけられるような教育的介入が必要だと考えています。

―日本で教育を受けたり社会生活を送ったりするうえでどのような日本語力が必要か、ということをまず考える必要がありますね。

例えば、中国語の音声から影響を受けて日本語の変なところに濁点をつけて書く子どもの話をしましたが、これに関してもそうですね。

変なところに濁点がついていると、意味が通じる日本語であったとしても、学校のテストで回答を書く、アルバイトや仕事で何かレポートを書く、というような場面で高い評価を受けないと思いますから、正しく書けるようにするための指導は必要だと思います。

でも、中国語のような発音で日本語を話す、ということに関しては、文脈などから意味がわかれば、まったく問題はありませんよね。

バイリンガルの場合、当然二つの言語がお互いに干渉しますし、その子どもの個性と捉えて、「日本語のネイティブと同じ発音でなければいけない」というふうにマイナスの評価を与えたり、無理やり変えたりする必要はないと思います。

―具体的に、どのようなカリキュラムや指導方法が考えられますか?

カリキュラムや指導について考えるうえで難しい点は、子どもたちの個人差がとても大きいことですね。

小学校の外国語授業でも個人差はあると思いますが、「あの子は英語教室に通っているから英語が上手」という程度の個人差ではありません。

幼いころから日本にずっと住んでいて表面上は日本語モノリンガルの子どもと変わらない子もいれば、日本に来たばかりで日本語がほとんどわからない子もいます。

日本に住んでいる年数や日本語に触れ始めた年齢はもちろん、母語も違います。中国語などですでに漢字を知っている子、韓国語やモンゴル語のように比較的日本語と似ている言語背景を持った子、日本語とまったく違う言語を話す子などが同じ教室で一緒に学ぶんです。

子どもたちがどれくらい母語を維持しているかも違うので、通訳をつければすべて解決するわけでもありません。

ですから、一つのカリキュラムや指導方法でクラスや学年、学校全体の子どもたち全員に対応することはできません。

とても大変なことではありますが、基本的には、一人ひとりの違いに対応した個別のカリキュラムや指導が必要だと思います。

―子どもたちの多様性を考慮しながら個別に対応することが大切ですね。学級担任の先生方には、どのような意識が求められるでしょうか?

すでに学校の先生方にはさまざまな仕事や責任がありますから、さらに「日本語教育をやりなさい」というふうに負担を増やしすぎないように考えなければいけませんよね。

まず、日本の学校教員をしている方であれば、日本語を十分に使いこなせるわけですから、子どもの言語習得に必要な質の高いインプットを十分に与えられる、という点に自信を持っていただいていいと思います。

ただ、これは英語教育も同じですが、ネイティブだからといって、その言語を教えられるわけではない、ということは自覚する必要があります。

そして、第二言語習得に関するちょっとした知識があれば、子どもを見る目が変わってくることがけっこうあります。

―子どもたちの様子を見るうえで、どのような知識が役立つと思われますか?

第二言語に触れる環境で育っている子どもの場合、その言語のBICS、つまり対人的な会話で使う言語能力については1〜2年で身につけますが、CALP、つまり教科学習で使う言語能力は5〜7年かかると言われています(※5)。

ですから、ペラペラと日本語を話しているように見えても、それはBICSの力だけを見ていることになります。それだけで日本語を習得したと勘違いしてしまうと、学習につまずいている子どもを見たときに「この子は、日本語がペラペラなのに勉強は全然できない」と評価してしまいます。

でも、CALPの習得にはもっと時間がかかると知っていれば、「この子は、日本語がペラペラだけど、まだ日本に来て2年くらいだから学校の勉強に必要な日本語はまだ難しいところがあるのかもしれない」と気づけます。

どのような評価をするかによって、その子どもへの接し方やサポートの仕方も変わってくると思います。

―学習につまずいている原因が日本語力かもしれないと気づくだけでも、大きな違いが生まれますね。

実際に、私が小学校でコロケーションの調査をしたときも、学級担任の先生が「こういう簡単なことばでもわからない子どもがいることに気づきませんでした」とおっしゃってくださいました。

もし気づくことができれば、なぜ難しいのか考えるきっかけになり、動詞の使い分けは言語によって違うからだとわかるかもしれません。

特に子どもの場合は、「『が』は主格で『を』は目的格で……」というような教え方をする必要はなく、作文で間違っているところに印をつけてフィードバックを与えるなど、ごく自然にサポートできることもたくさんあります。

そういう形で子どもたちの日本語習得に関わっていける先生が育つように、教員養成課程や研修がもっと充実するといいですね。

―日本語を母語としない子どもたちが増えているいま、サポートの仕方がわからず悩んでいる先生たちは多いかもしれませんね。

そうですね。教員養成課程の中で日本語教育について学べる大学は、まだそんなに多くありません。また、そのような大学であっても、日本語教育が選択科目の場合、日本語教育について知らないまま卒業できてしまいます。

でも、もしかしたら、外国ルーツの子どももいる学級の担任になるかもしれませんし、国際教室(日本語を母語としない子どもの取り出し授業)の担当教員になるかもしれません。

教員養成課程でも教わらず、教員になったあとの研修も十分にない、という状況で教えることは、大変だと思います。

―教員へのサポート体制は、学校や地域で差がありますか?

教員への研修も含めて、サポート体制はかなり地域差があります。

日本語指導を必要とする子どもをたくさん受け入れていて、日本語指導を担当する専任の先生が複数いる、という学校もあります。そのような学校や地域では、指導体制などが確立していることも多く、学校全体で共有・理解が進んでいます。

でも、日本語指導を必要とする子どもが1〜2人しかいない学校が多数派です。

その地域にある学校をいくつか巡回している日本語指導の先生がいれば良いほうですが、いなければ、学校の先生が対応することになります。ボランティアを入れている学校もありますが、募集してもすぐに見つかるわけではありません。

担任の先生が一人で抱えて悩んでいたり、校長先生がサポートに入っていたりする場合もありますね。

―そうすると、担任の先生が子どもたちの日本語指導を担っている学校が多そうですね。現状、現役の教員に対する研修プログラムは、どのように行われているのでしょうか?

文部科学省や自治体、大学、NPOなどの団体、研究所などが研修を実施しています。私も、横浜市でそのような研修の講座を担当したことがあります。

また、特に言語面のサポートについて知る最初の一冊になるものがあればいいなという想いで、さまざまな先生方と一緒に『外国につながる子どもの日本語教育』(西川, 2022)という本をつくりました。

ただ、先ほどお話ししたように、子どもたちにはさまざまな個人差があります。

例えば、『が』や『を』がまだわからない子どもについても、その子の母語や学年、いつから日本に来たか、話しているときはどうなのか、現時点でできていることは何かなど、さまざまな情報をもとに総合的に判断していくのは、やはりその子どもを目の前で見ている先生だと思います。

ですから、先生方がそういう判断ができるようになるためのサポートができたらいいなと考えています。

―最後に、先生がいま特に関心を持っていらっしゃる研究テーマや、今後取り組まれる予定の研究活動について教えてください。

これまで関係節、コロケーション、助詞について調べてきたので、ほかの言語項目も含めて、もっと大規模な調査をしたいと考えています。

臨界期仮説の検証については、大学生や大卒の社会人ではない人も含めて、いろいろな年齢で日本に来て大人になった人たちを対象に、日本語の最終到達度を調べてみたいですね。

また、例えば、ほとんど日本語を話せない状態でいきなり日本語の環境にポンと放り込まれたときの年齢が小学生くらいなのか3〜4歳くらいなのかによって、最初の日本語への接し方や身につけ方が違うと思います。どのように第二言語に触れ始めたか、ということも10年後、20年後の最終到達度の違いに関わるのではないかと考えているので、今後研究していきたいです。

さらに、日本に住んでいる外国ルーツの子どもたちが自分の母語をいかに育てて維持していくのかということ(母語の継承)も考えていかなければならないので、大学院生との共同研究にも取り組んでいます。

いまはサバティカル制度を利用してハワイ大学で研究しているのですが、海外に住んでいる日本ルーツの子どもの継承語(日本語)習得・教育についても新たに興味を持っています。

―最近は、小さいころから英語に触れさせる日本の家庭も増えてきました。子どもの英語教育についても興味を持っていらっしゃいますか?

そうですね。研究のきっかけが自分自身の英語習得でしたし、自分の娘もいま英語圏に住んでいるので、最近興味を持っています。

臨界期仮説の研究では、日本語であれ、英語であれ、新しい言語の習得開始年齢によって最終的な到達度が変わってきますし、習得開始年齢によって身につけ方が違うと思います。

また、モノリンガルと比べたときにインプットやアウトプットの機会が少し限定された環境で子どもが二つの言語をどのように保持して習得していくのか、というテーマ全体に興味があります。

ですから、自分の研究成果をもとに、子どもの英語教育についても何か言えることがあればいいなと考えています。

―日本の子どもたちが英語に触れ始める年齢については、どのように考えていらっしゃいますか?

各家庭の方針で良いのではないかと思います。

ただ、小さいときから英語に触れ始めていればネイティブのようになれる、というわけではありません。

臨界期仮説や第二言語習得における年齢要因の研究で「早ければ早いほど良い」と言われているのは、日常的に第二言語に触れながら自然に習得する環境で育っている子どもについてです。また、年齢が低い子どものほうが得意とすることは、大量のインプットの中から暗示的に学ぶことです。

第一言語の習得に近い形で学んでいくような習得の仕方をずっと続けられるのであれば、小さいころから始めたほうが良いですが、例えば、文法の説明を理解することはむしろ年齢が高いほうが得意です。

ですから、外国語として英語に触れる日本のような環境で小さいころから英語教室に通わせればネイティブになれる、というような期待はできないと考えています。

また、「外国語」は英語だけではないですよね。日本に住んでいる外国ルーツの子どもたちには、母語があって、その言語を話す保護者もいます。日本には、さまざまな言語のネイティブ・スピーカーがたくさんいるわけです。

せっかく良いリソースがあるのですから、それを活用して、子どもの外国語教育に活かせればいいのではないかと思っています。

もし、スペイン語を話す子どもがクラスにいるのであれば、外国語の授業で英語だけではなくスペイン語を学んでみてもいいですよね。そのような取り組みを実際にやっている学校もあります。

西川准教授の研究から、小さいころから日本に住んでいても、必ず全員がネイティブ(日本語モノリンガル)と同じ日本語力を小中学生の時点で身につけているわけではない、ということがわかりました。

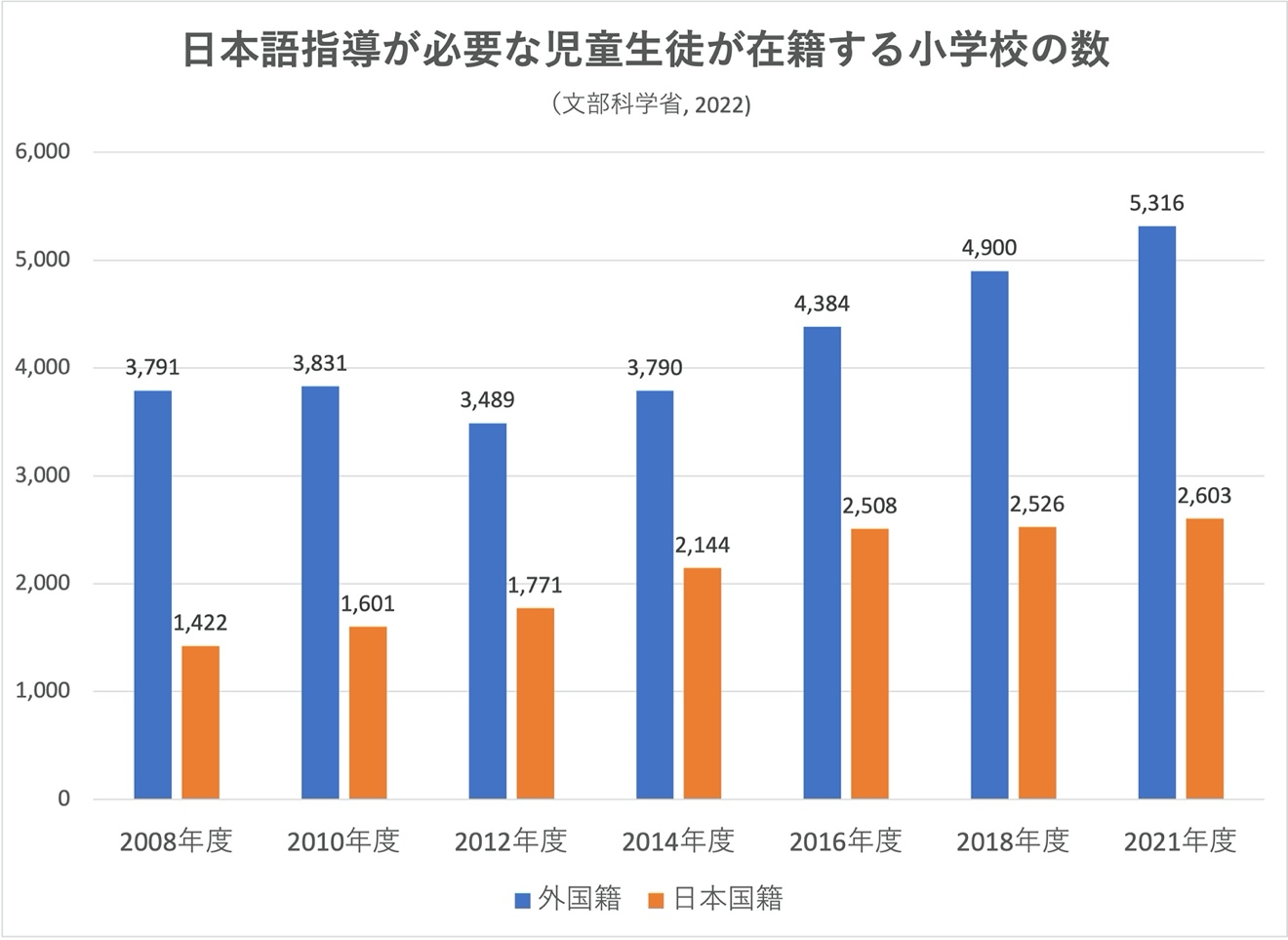

近年、日本語指導が必要な児童生徒(※6)が在籍する小学校は増えています(下図参照)。また、そのような学校がある市町村は全市町村の約半数を占め、全国的・地域的に散在している(文部科学省, 2019)ため、あらゆる地域・学校・教師にとって役立つ研究結果です。

学校の勉強でつまずいている子どもたちを適切に評価したりサポートしたりするためには、周りの大人が「日本で生まれ育っていれば、みんな自然と日本語ネイティブになる」、「友だちや先生と日本語でペラペラと話しているから、日本語は問題ない」と思い込まないことが大切です。

日本は、モノリンガル国家と言われてきましたが、状況は変わってきています。日本の人々にとって、日本に住んでいる外国ルーツの子どもたちの日本語や母語の習得・維持について考えることは、バイリンガリズムやマルチリンガリズム、言語の多様性を自分ごととして捉えるきっかけになります。

あらゆる言語を話す子どもたちが日本の学校でも能力を発揮し、社会で活躍できる人材に育つよう、個々の家庭や学校・教師だけではなく、社会全体で理解を深め、サポート体制について考えていかなければなりません。

(※4)例えば、ネコがネズミを追いかけている絵を見て、ネコについて説明しようとすると「ネズミを追いかけているネコ」、ネズミについて説明しようとすると「ネコが追いかけているネズミ」となる。これらの下線部分が関係節であり、うしろにある「ネコ」や「ネズミ」という名詞を修飾している。一方、英語の場合は、前者が“The cat that is chasing a mouse.”、後者が“The mouse that a cat is chasing.”となる。日本語では、関係節が名詞(関係節によって修飾される名詞)の前に位置し、関係節だとはっきりとわかる語(英語のthatやwhichなど)がないことから、関係節を正しく使うためには格助詞(「が」や「を」)の知識が重要だと考えられている(Nishikawa, 2014)。

(※5) BICS(Basic Interpersonal Communicative Skills)は、人とコミュニケーションをするときに必要な言語能力。CALP(Cognitive Academic Language Proficiency)は、教科学習などにおける抽象的な概念や考えを理解したり表現したりするために必要な言語能力であり、学業成績に関係するとされる(Cummins, 2008)。

(※6)「日本語指導が必要な児童生徒」とは、日本語で日常会話が十分にできない児童生徒、もしくは、日常会話ができても学年相当の学習言語が不足し、学習活動への参加に支障が生じている児童生徒のこと。外国籍の子どもだけではなく、海外から帰国した子ども、両方または一方の親が日本語以外の言語を話す家庭の子どもなど、日本国籍や二重国籍の児童生徒も含まれる(文部科学省, 2019; 2022)。

【取材協力】

お茶の水女子大学大学院 人間文化創成科学研究科 西川 朋美 准教授

<プロフィール>

専門は、第二言語習得、日本語教育。主な研究対象は、日本在住で外国にルーツを持つ子どもたちの日本語習得。特に、非常に幼いころから日本に住んでいるにもかかわらず、日本語能力が十分でない、という現象に興味をもち、第二言語習得における臨界期や年齢要因、上級レベルになっても習得が難しい言語項目(文法や語彙など)などについて研究を行う。横浜国立大学大学院 教育学研究科 国語教育専攻日本語教育研究専修にて修士号、ハワイ大学マノア校にて博士号(第二言語習得)を取得。横浜国立大学 教育人間科学部 講師、お茶の水女子大学 大学院人間文化創成科学研究科 助教を経て、2016年度より現職。

■関連記事

Abrahamsson, N., & Hyltenstam, K. (2009). Age of onset and nativelikeness in a second language: listener perception versus linguistic scrutiny. Language Learning, 59(2), 249-306.

https://doi.org/10.1111/j.1467-9922.2009.00507.x

Cummins J. (2008). BICS and CALP: Empirical and theoretical status of the distinction. In: Hornberger N.H. (eds) Encyclopedia of language and education. Springer, Boston, MA.

https://doi.org/10.1007/978-0-387-30424-3_36

Johnson, J. S., & Newport, E. L. (1989). Critical period effects in second language learning: The influence of maturational state on the acquisition of English as a second language. Cognitive Psychology, 21(1), 60-99.

https://doi.org/10.1016/0010-0285(89)90003-0

Nishikawa, T. (2014). Nonnativeness in near-native child L2 starters of Japanese: Age and the acquisition of relative clauses. Applied Linguistics, 35(4), 504-529.

https://doi.org/10.1093/applin/amu018

Nishikawa, T. (2019/2022). Non-nativelike outcome of naturalistic child L2 acquisition of Japanese: The case of noun–verb collocations. International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 60(2), 287-314.

https://doi.org/10.1515/iral-2018-0292

Patkowski, M. S. (1980). The sensitive period for the acquisition of syntax in a second language. Language Learning, 30(2), 449-468.

https://doi.org/10.1111/j.1467-1770.1980.tb00328.x

厚生労働省(n.d.). 中国残留邦人等への支援. Retrieved from

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/senbotsusha/seido02/index.html

西川朋美・青木由香(2020). 日本生まれ・育ちのJSLの子どもの格助詞の産出: 記述式テストで見られたモノリンガルとの違い. 日本語教育, 177, 47-61.

https://doi.org/10.20721/nihongokyoiku.177.0_47

西川朋美・青木由香・細野尚子・樋口万喜子(2015). 日本生まれ・育ちのJSLの子どもの日本語力:和語動詞の産出におけるモノリンガルとの差異. 日本語教育, 160, 64-78.

https://doi.org/10.20721/nihongokyoiku.160.0_64

西川朋美・細野尚子・青木由香(2016). 日本生まれ・育ちのJSLの子どもの和語動詞の産出:横断調査から示唆される語彙力の「伸び」. 日本語教育, 163, 1-16.

https://doi.org/10.20721/nihongokyoiku.163.0_1

文部科学省(2019). 外国人児童生徒受入れの手引き:改訂版. Retrieved from

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/002/1304668.htm

文部科学省(2022). 日本語指導が必要な児童生徒の受け入れ状況等に関する調査結果について. Retrieved from https://www.mext.go.jp/content/20221017-mxt_kyokoku-000025305_02.pdf