日本の子供たちが、英語を身につけて ミライに羽ばたくために。

日本の子供たちが、英語を身につけて ミライに羽ばたくために。

2023.08.29

小さいころから日常的に触れている言語であれば、自然とネイティブ・スピーカーのような能力が身につくと考える人は多いかもしれません。そのような考えから、子どもの外国語教育のために海外へ移住したり、国内のインターナショナル・スクールなどを子どもの進学先として選んだりする親御さんもいます。

では、日本で生まれ育っている外国ルーツの子どもたちは、日本語のみを話す子どもたちと同じ日本語力を身につけているのでしょうか。今回は、外国ルーツの子どもたちの日本語習得を対象に臨界期仮説を検証している西川 朋美 准教授(お茶の水女子大学大学院)にお話を伺いました。

著者:佐藤有里

まとめ

●外国ルーツの子どもたちは、小さいころから日本にずっと住んでいても、日本語モノリンガルの子どもと完全に同じ日本語力を身につけているとは限らない。

●日本語をペラペラと話しているように見えても、学校の勉強に必要な日本語力をまだ身につけていない可能性がある。

●ネイティブと完全に同じ日本語力を身につける必要はないが、学習や社会生活に必要な日本語力については指導やサポートが必要。

●子どもたちの多様性や個人差を考慮しながら個別にカリキュラム・指導を考えなければならないこと、教師のトレーニングやサポートが不十分であることが課題。

【目次】

―西川先生は、どのような経緯や理由で、外国にルーツを持つ子どもの日本語習得について関心をもたれましたか?

最初のきっかけは、小学6年生のときに親の都合でイギリスの小学校に1年間通ったことです。英語がまったくわからないまま通うことになったのですが、そのときに英語を教えてくれた先生のことがとても好きでした。

中学生のころに将来何になりたいか考えたとき、小学校で日本語を教える先生になれば、自分がイギリスでその先生にしてもらったようなことができるのではないかと思い、日本語教育に興味を持ちました。

―子どもに日本語を教える先生になりたいと思われたことがきっかけだったのですね。

そうですね。大学では、文学部で日本語教育を専攻しました。でも当時は、日本に住んでいる子どもに日本語を教える仕事はほとんどありませんでした。

また、現在もそうなのですが、小学校で日本語を教える先生になるための免許もありません。中学校で英語を教える先生になりたければ英語科の教員免許を取る、というような道筋がないんです。

当時は、日本語教育を専攻として持っている大学も、かなり少なかったと思います。本語教育の研究対象がほぼ大人でしたから、子どもの日本語教育となると、なおさらです。

でも、日本語を教える先生になりたくて、教員養成系の学部の中に日本語教育専攻があり、子どもの日本語教育について研究している先生もいらっしゃった横浜国立大学の修士課程に進学しました。

―なぜ、子どもを対象とした日本語教育の研究はあまり行われていなかったのでしょうか?

おそらく、子どもの日本語教育が教育現場でまだ大きな問題になっていなかったからだと思います。

インドシナ難民や中国帰国者(※1)など、日本語教育を必要とする方たちは以前から一定数いました。でも、その日本語教育は、学校ではなく、定住促進センターなどで行われていたようです。

その後、1989年に入管法(出入国管理及び難民認定法)が改正されたことによって、特に南米地域の日系の方たちが出稼ぎ労働者として日本各地にたくさん住むようになり、その子どもたちへの日本語教育が教育的な問題になっていきました。

私が学部生だった時期は、入管法改正からまだ間もない時期でしたから、子どもの日本語教育について研究する人はあまりいませんでしたし、その必要性についてもなかなか認めてもらえませんでした。

でも、いまは時代が変わってきて、日本語教育学会の中でも一つの研究分野として確立されていますし、個別の研究会もあります。子どもの日本語教育への関心の高さは、以前とは雲泥の差があると感じています。

―西川先生は、子どもの日本語教育の中でも、特に臨界期仮説(※2)や年齢の影響について注目されていらっしゃるようです。何かきっかけとなる出来事があったのでしょうか?

実際の教育現場を見るために、ある小学校で取り出し授業(※3)を手伝っていたことがあるのですが、その授業で当時6年生だった子どもに出会ったことがきっかけです。

その子は、小学1年生のときに日本に来たので、日本語はもうペラペラです。もし取り出し授業で出会わなければ、外国にルーツを持つ子どもだとわからないくらい話しことばが上手なんです。

勉強もけっこう得意なのですが、6年生になったときの担任の先生が「この子の日本語がちょっと気になる」とのことでした。

その子が書いた作文を見せてもらったところ、特徴的な間違いがあることがわかりました。

―どのような間違いだったのでしょうか?

例えば、「はた」を「はだ」、「そして」を「そしで」というように、絶対に濁点(゛)をつけないだろうという箇所につけていました。

そのときに、母語である中国語が干渉しているのではないかと考えました。

日本語は、発声するときに声帯が振動するかどうかによって無声音と有声音(清音と濁音)を区別しますが、中国語は区別しません。

その子は、小学1年生から日本に住んでいますが、当時から中国語の耳で日本語を聞いていて、聞こえるままに書いていたのだと思います。

―1年生のときからずっと日本に住んでいても、濁点のつけ方が間違っていたのですね。

ちょうどそのころ、Johnson & Newport(1989)の論文を大学院の先輩から紹介してもらって読んでいました。第二言語習得の臨界期仮説に関する研究では最も有名な論文ですね。

この研究はアメリカで行われたのですが、7歳までに渡米した移民であれば、ネイティブ・スピーカーと変わらない英語力になる、という結論です。

でも、比較的簡単な文法項目をテストしているため、もっと難しいテストをすれば今回とは違う結果が出るかもしれない、ということも書かれていたので、「7歳」という区切りは違うのではないか、という疑問を持っていました。

小学1年生のときから日本に住んでいる子どもの日本語を見たときに、自分がもともと持っていた疑問と結びついて、日本語を第二言語として習得する場合の臨界期仮説について研究しようと思いました。

当時の日本では、この分野で研究している方がいなかったので、第二言語習得の研究で長い歴史のあるハワイ大学で研究に取り組みました。日系人が多く住んでいるハワイでは日本語教育がとても盛んで、日本語教育の大学院プログラムの先生の指導も受けられたこともハワイ大学を選んだ理由の一つです。

―では、先生の研究内容について詳しく伺いたいです。まず、どのような人たちを対象に研究されてきたのでしょうか?

特に注目している研究対象は、幼いころに日本へ来て、あるいは、日本で生まれて、第二言語として日本語に触れる環境でずっと育ってきた子どもたち(外国にルーツを持つ子どもたち)です。

臨界期仮説の研究は、第二言語に触れ始めてから10〜20年経過した大人を対象に、最終的にどれくらいの能力を身につけているか(最終到達度)を調べることが多いです。

私の研究は、調査時点で小学生や中学生の子どもたちを調べているので、一般的な臨界期仮説の研究対象とは異なるのですが、日本に少なくとも5年以上、平均10年くらい住んでいる子どもたちが主な対象です。

―外国にルーツを持っていて、幼いころから日本にずっと住んでいる小学生や中学生を対象に研究されているのですね。

私が博士論文の研究をしていた当時は、そのような子どもたちの進学率が低いこともあって、大学の学生たちの中から研究対象者を集めにくかったことも関係しています。最近は、小さいころから日本で育ってきた外国ルーツの大学生も見かけるようになりましたが、やはりまだ少ないと思います。

また、そのような大学生ばかりを集めてしまうと、教育的・社会的なバックグラウンドの偏りが大きく出てしまうと思いますので、学齢期の子どもたちを調査することにも意味があるのではないかと考えています。

―先生が調べている子どもたちの第一言語(母語)は、さまざまでしょうか?

言語背景(どの言語が第一言語か、家庭でどの言語が話されているか、など)に関係なく、協力していただく学校に在籍している外国ルーツの子ども全員に調査に参加してもらうことが多いです。

実際の教育現場にはさまざまなバックグランドを持つ子どもたちがいるので、そのほうが実践に役立つと考えています。結果的には、中国語やポルトガル語、ベトナム語を第一言語とする子どもが多いですね。

一方で、第一言語の干渉がどれくらいあるかなど、その人の言語背景によって第二言語の習得に違いが出てきます。ですから、例えば、調査で集めたデータの中から、第一言語が中国語の子どもたちだけに絞って分析して発表する、ということもしています。

―子どもたちの日本語力は、どのような側面を調べたのでしょうか?

私の博士論文をもとにした論文(Nishikawa, 2014)では、関係節について調べました。

先ほどお話しした小学校の取り出し授業には、日本に来てから2年くらい経っていて、日本語を間違うことなく、とても滑らかに話す子どもがいました。でも、インタビューしたときの録音を日本語モノリンガルの子どもと比べると、関係節を使う回数がとても少なかったんです。

日本語の関係節(※4)は、一般的に習得が難しい文法項目で、いろいろな実験が行われています。

第二言語を高いレベルで身につけているように見える人も、何でも好きなことを話していい、という状況だと、自分が苦手としていて自信がない文法は使わずに済ませてしまう場合があります。

そこで、自然な発話でネイティブ・スピーカー(以下、ネイティブ)のように話せる子どもは、難しい文法項目を使って話さなければならないタスクを与えたときにも同じくらい正確に話せるのか、ということを実験で確認したいと考えました。

―普段の会話では日本語に間違いが見られない子どもも、習得が難しい関係節は正しく使えないかもしれない、ということですね。

実際に、文法性判断テスト(その文が文法的に正しいかどうかを判断するテスト)を使って文法能力を調べたJohnson & Newport(1989)の研究では7歳、自然な発話を調べた別の研究(Patkowski, 1980)では15歳、というように、臨界期の区切りとされる年齢が10歳近く異なります。

このようなさまざまな論文を読むなかで、あえて難しいタスクを与えて、日本語のネイティブであればできるけれど、第二言語として日本語を習得している人はできないことを示せれば、臨界期仮説の検証において意味があるのではないかと考えるようになりました。

―では、どのような実験を行ったのでしょうか?

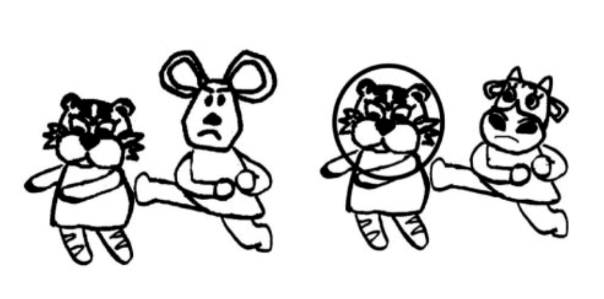

関係節の産出(関係節を正しく使って話せるかどうか)を調べた実験では、似たような絵を二つ用意しました。例えば、1) ネズミがトラを蹴っている絵(下図の左側)と、2) ウシがトラを蹴っている絵(下図の右側)です。そして、2)の絵のトラに丸をつけておきます。

子どもたちには、どちらのトラに丸がついているかを聞くのですが、「ウシが蹴っているトラ」というふうに関係節(下線部分)を使わせるために、指差しや「右」「左」といった答え方ではなく、ことばで説明してもらいました。

Nishikawa(2014), p. 516, Figure 5.

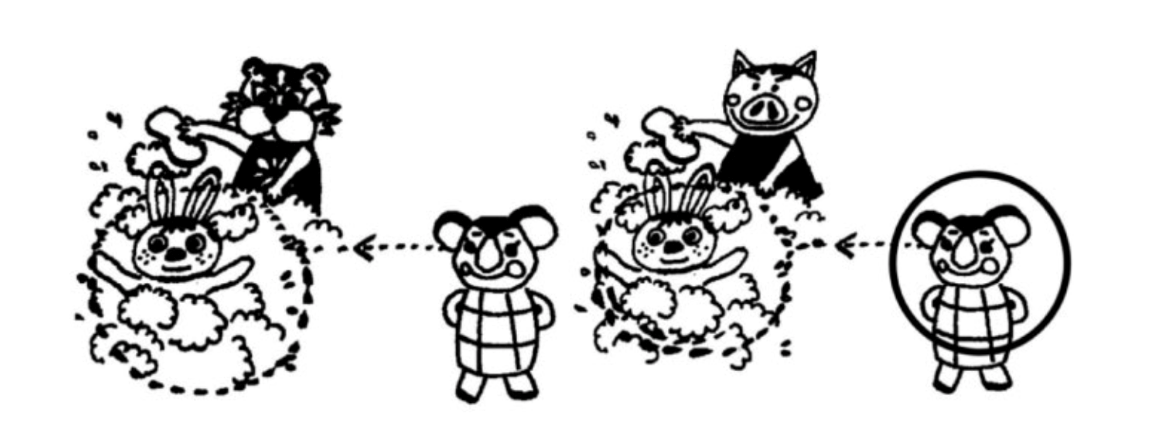

一方、関係節の理解(関係節を使った文を正しく理解できるかどうか)を調べた実験では、同じように似ている絵を3つ見せて「ブタを蹴っているウシに丸をつけてください」と伝え、自分で丸をつけてもらうようなタスクです(下図の左下のウシが正解)。

子どもたちの読み書き能力が影響しないように、実験はすべて口頭で行っています。

Nishikawa(2014), p. 515, Figure 4.

―子どもたちが関係節を正しく理解したり使ったりできるかは、日本に来た年齢と関係していたのでしょうか?

私の関係節に関する研究(Nishikawa, 2014)では、日本に来たときの年齢が低いほうが関係節を正確に使える、という結果ははっきりと出ませんでした。

ただ、私が一番興味を持って研究している点は、年齢が低いときに日本に来ていれば、ネイティブの日本語力になるのか、ということです。

これについては、かなり幼いころから日本に住んでいて、日常的に日本語に触れながら育っていても、全員がネイティブのようにならない、ということがわかりました。

―小さいころから日本にずっと住んでいる子どもたちであっても、関係節の習得は難しいのですね。

子どもたちは、「難しい」、「パズルみたい」などと言いながらゲームのように楽しみながらやってくれましたが、おそらく、認知的な能力も試される難しいタスクだったと思います。

ですから、ネイティブの子どもたちも間違えていましたし、平均点や最低点も少し低かったです。

でも、意味が通じない非文法的な発話をする、という間違いのパターンは、限られた人数ではありますが、ネイティブではない子どもたちだけに見られました。

例えば、「ウシが蹴っているトラ」と答えなければならないところで「ウシがトラを蹴っているトラ」と言ったり、「ブタが洗っているウサギを見ているコアラ」(下図の右側)と答えなければならないところで「ブタがウサギを洗っているコアラ」と言ったりするんです。

Nishikawa(2014), p. 522, Figure 8.

ですから、幼いころからずっと第二言語に触れていればネイティブのようになれる、という主張については、違うだろうということが言えます。同じように難易度の高いテストを使ったスウェーデンの大規模な研究でも同じ結果が出ています(Abrahamsson & Hyltenstam, 2009)。

ー先生は、日本語の関係節だけではなく、語彙やコロケーションの習得についても調べていらっしゃるとのことです。

そうですね。先ほどお話したスウェーデンの研究や私の関係節についての研究などは、ネイティブでも満点を取れないくらい難しいレベルのテストであることが課題です。

ネイティブの最低点を上回れば「nativelike(母語話者並み)」とみなしてはいるのですが、ネイティブができないのであれば、第二言語話者ができなくても仕方ないのではないか、という指摘もあります。

ですから、臨界期仮説を検証するためには、「ネイティブにとっては簡単だけど、第二言語話者にとっては難しい」というテストが必要だと考え、名詞と動詞のコロケーション(よく使われる語の組み合わせ)についても調べました。

―なぜ、名詞と動詞のコロケーションなのでしょうか?

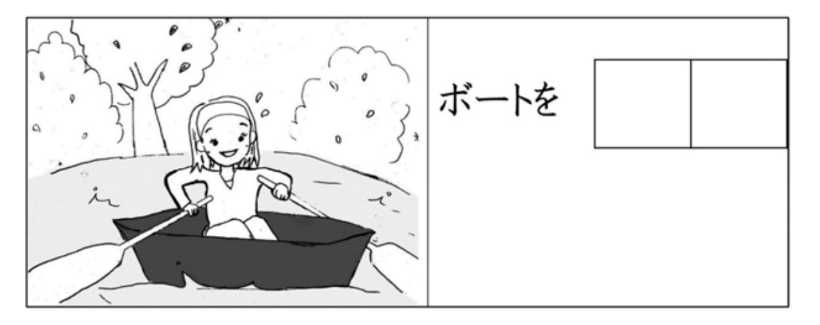

最初のきっかけは、小学2年生の国語の授業です。迷子の子どもを探すためのアナウンスを書く、という単元なのですが、『ウォーリーをさがせ!』(絵本)のようにいろいろな子どもが描かれている絵の中から一人を選んで、その子を描写する練習をしていました。

例えば、「赤いシャツを着て、青いズボンを履いて、めがねをかけて、帽子をかぶっている男の子を探しています」という文を書かなければいけません。

ずっと日本に住んでいて日本語をペラペラと話せる子どもたちがこの活動のどこでつまづいていたかというと、「シャツ」+「きる」、「めがね」+「かける」、「ズボン」+「はく」というような、名詞+動詞のコロケーションでした。

例えば英語では、これらの動詞はすべて “wear”で済んでしまいますが、日本語では、何を身につけるかによって動詞を細かく使い分けます。

このような日本語のコロケーションが第二言語話者に習得されにくいことは、大人を対象とした日本語教育の分野ではよく知られています。

でも、小学校の教科書にこのような活動が書いてあって、指導書にも注意書きがないので、日本語モノリンガルの子どもたちは当然わかると考えられているのだと思います。

漢語(例:「購入」)と和語(例:「買う」)だと、一般的に漢語のほうが難しいと考えられていますが、実はけっこう和語の中にも難しいものがあるのかもしれないと考えて、和語の動詞を産出させるテストをすることにしました。

<テストの例>イラストを見て、空欄に当てはまる動詞を回答する

Nishikawa(2019), p. 297, Figure 1.

―どのような結果が出たのでしょうか?

この研究(Nishikawa, 2019/2022)でも、日本に来たときの年齢とテストの点数には有意な相関が見られませんでした。

日本に来たときの年齢が一番高くても11歳、という子どもたちが対象だったので、一般的な臨界期仮説の研究のように、もっと大きくなってから来た人たちを含めて調査をしたら、相関が見えるのかもしれません。

これは臨界期仮説を検証する研究全般に言えることですが、言語能力のどのような側面を見るのか、どのようなタスク(理解/産出、難易度など)で測るのかなどによって結果が大きく変わってくる、という点は、この研究分野の難しいところですね。

ただ、幼いころからずっと日本に住んでいる子どもたちのうち、3分の1がネイティブの最低点を下回っていました。中には、日本で生まれた子どもや日本の保育園や幼稚園に通っていた子どももいます。

ネイティブであれば誰もが知っている動詞について調べたこの研究でも、幼いころから日常的に日本語に触れる環境で育っている子どもも必ずネイティブのように使えるようになるわけではないことがわかりました。

―関係節についての研究と同じ結果だったのですね。

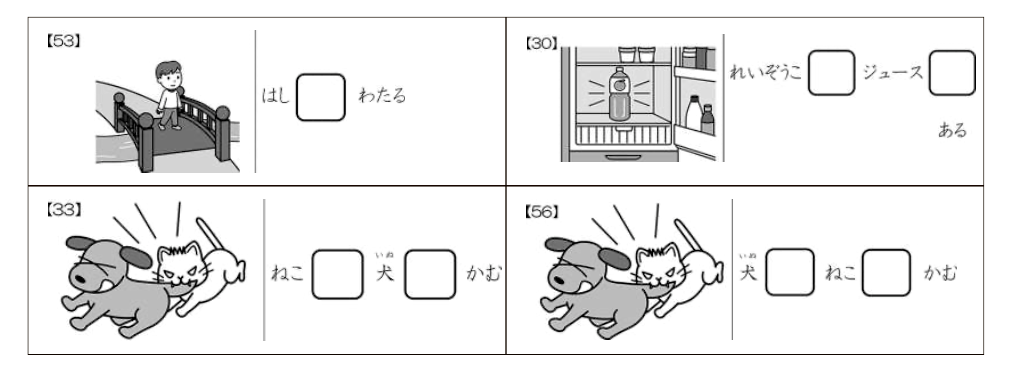

関係節でもコロケーションでも、キーとなる文法事項は助詞です。

関係節の場合、例えば、「ブタが蹴っているウシ」と「ブタを蹴っているウシ」というふうに、ウシが蹴られているのか、それともウシが蹴っているのか、という違いは、「が」/「を」という助詞(格助詞)の違いでわかります。

英語の場合は、“The cow that a pig is kicking.”と “The cow that is kicking a pig.”というふうに、語順が変わることでわかりますよね。

関係節の理解を調べた実験でも、日本語が第二言語の子どもたちは、助詞を間違って理解してしまうことが多かったです。

コロケーションの場合は、例えば、「ボートを」のうしろに「こぐ」と書いてほしいところで「のる」と書いてしまう、というような間違いパターンがネイティブよりも多かったです。

「のる」は、「ボートに」であれば正解ですが、「ボートを」のうしろには来ないですよね。ですから、助詞がわかっていないことが問題なのではないかと考えました。

―たしかに日本語では、「を」や「が」の使い方がわかっていないと、文の意味が変わってしまったり、意味が通らなくなってしまいますね。

助詞は、日本語の文法について学ぶときのネックになっていることが多いです。

例えば、自動詞と他動詞の使い分けも、「ドアが」のうしろに「しまる」(自動詞)と書いてほしいところで「しめる」(他動詞)と書いてしまう、というふうに、助詞を理解できていないと間違ってしまいます。

そこで、動詞がわかっていないのか、それとも、助詞がわかっていないのか、ということが気になり,次は助詞の知識を調べるテストをしました。

日本に5年以上住んでいる子どもを対象にして分析したところ、ほぼできていましたが、語順交替アイテム(下図の右下の例「犬をねこがかむ」)を苦手とする子が目立ちました(西川&青木, 2020)。

<テストの例>イラストを見て、空欄の□に助詞を書く(「が」、「を」、「に」、「で」という4つの選択肢から選ぶ)

西川&青木(2020), p. 50, 図1

(※1)かつて開拓団や労働者などとして中国(旧満州地区)や樺太等に移住した日本人で、戦時中や戦後の混乱の中、肉親と離別したりしてやむなく現地に残ることとなった人々は「中国残留邦人」と総称される(厚生労働省, n.d.)。「中国帰国者」は、そのうち日本に帰国した人々。

(※2)臨界期仮説(Critical Period Hypothesis)は、ある一定の年齢を過ぎるまで(臨界期)に言語に触れる機会がないと、その言語を完全に習得することが難しくなる、という考え方。くわしくは、別記事(https://bilingualscience.com/question/2022081901/)をご覧ください。

(※3)在籍学級以外の教室で日本語や教科の学習、学校生活に関する指導・支援を行うことを「取り出し指導」と言う。一方、在籍学級での授業中に指導・支援を行う「入り込み指導」もある(文部科学省, 2019)。

(※4)例えば、ネコがネズミを追いかけている絵を見て、ネコについて説明しようとすると「ネズミを追いかけているネコ」、ネズミについて説明しようとすると「ネコが追いかけているネズミ」となる。これらの下線部分が関係節であり、うしろにある「ネコ」や「ネズミ」という名詞を修飾している。一方、英語の場合は、前者が“The cat that is chasing a mouse.”、後者が“The mouse that a cat is chasing.”となる。日本語では、関係節が名詞(関係節によって修飾される名詞)の前に位置し、関係節だとはっきりとわかる語(英語のthatやwhichなど)がないことから、関係節を正しく使うためには格助詞(「が」や「を」)の知識が重要だと考えられている(Nishikawa, 2014)。

(後編へつづく)

【取材協力】

お茶の水女子大学大学院 人間文化創成科学研究科 西川 朋美 准教授

<プロフィール>

専門は、第二言語習得、日本語教育。主な研究対象は、日本在住で外国にルーツを持つ子どもたちの日本語習得。特に、非常に幼いころから日本に住んでいるにもかかわらず、日本語能力が十分でない、という現象に興味をもち、第二言語習得における臨界期や年齢要因、上級レベルになっても習得が難しい言語項目(文法や語彙など)などについて研究を行う。横浜国立大学大学院 教育学研究科 国語教育専攻日本語教育研究専修にて修士号、ハワイ大学マノア校にて博士号(第二言語習得)を取得。横浜国立大学 教育人間科学部 講師、お茶の水女子大学 大学院人間文化創成科学研究科 助教を経て、2016年度より現職。

■関連記事

Abrahamsson, N., & Hyltenstam, K. (2009). Age of onset and nativelikeness in a second language: listener perception versus linguistic scrutiny. Language Learning, 59(2), 249-306.

https://doi.org/10.1111/j.1467-9922.2009.00507.x

Cummins J. (2008). BICS and CALP: Empirical and theoretical status of the distinction. In: Hornberger N.H. (eds) Encyclopedia of language and education. Springer, Boston, MA.

https://doi.org/10.1007/978-0-387-30424-3_36

Johnson, J. S., & Newport, E. L. (1989). Critical period effects in second language learning: The influence of maturational state on the acquisition of English as a second language. Cognitive Psychology, 21(1), 60-99.

https://doi.org/10.1016/0010-0285(89)90003-0

Nishikawa, T. (2014). Nonnativeness in near-native child L2 starters of Japanese: Age and the acquisition of relative clauses. Applied Linguistics, 35(4), 504-529.

https://doi.org/10.1093/applin/amu018

Nishikawa, T. (2019/2022). Non-nativelike outcome of naturalistic child L2 acquisition of Japanese: The case of noun–verb collocations. International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 60(2), 287-314.

https://doi.org/10.1515/iral-2018-0292

Patkowski, M. S. (1980). The sensitive period for the acquisition of syntax in a second language. Language Learning, 30(2), 449-468.

https://doi.org/10.1111/j.1467-1770.1980.tb00328.x

厚生労働省(n.d.). 中国残留邦人等への支援. Retrieved from

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/senbotsusha/seido02/index.html

西川朋美・青木由香(2020). 日本生まれ・育ちのJSLの子どもの格助詞の産出: 記述式テストで見られたモノリンガルとの違い. 日本語教育, 177, 47-61.

https://doi.org/10.20721/nihongokyoiku.177.0_47

西川朋美・青木由香・細野尚子・樋口万喜子(2015). 日本生まれ・育ちのJSLの子どもの日本語力:和語動詞の産出におけるモノリンガルとの差異. 日本語教育, 160, 64-78.

https://doi.org/10.20721/nihongokyoiku.160.0_64

西川朋美・細野尚子・青木由香(2016). 日本生まれ・育ちのJSLの子どもの和語動詞の産出:横断調査から示唆される語彙力の「伸び」. 日本語教育, 163, 1-16.

https://doi.org/10.20721/nihongokyoiku.163.0_1

文部科学省(2019). 外国人児童生徒受入れの手引き:改訂版. Retrieved from

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/002/1304668.htm

文部科学省(2022). 日本語指導が必要な児童生徒の受け入れ状況等に関する調査結果について. Retrieved from https://www.mext.go.jp/content/20221017-mxt_kyokoku-000025305_02.pdf