日本の子供たちが、英語を身につけて ミライに羽ばたくために。

日本の子供たちが、英語を身につけて ミライに羽ばたくために。

2022.12.19

「appleはリンゴだよ」と和訳を教えていないのに、子どもが自然とリンゴを見てappleと言うようになった。バイリンガル環境のご家庭などでは、このような体験をした方が多いのではないでしょうか。だからこそ、成長したお子さんが和訳を聞いてきたり、学校のテストのために暗記したりするときに、「和訳で覚えてもいいの? 和訳で覚えるなら、どんな方法が効果的なの?」と疑問に思われるかもしれません。そこで今回は、外国語の語彙習得について研究されている中田准教授(立教大学)に、効果的な学習を考えるときのポイントについてお話を伺いました。

この前編では、学習方法をテーマにご紹介します。

著者:佐藤 有里

・効果的な学習方法は、どのような知識を身につけたいか(知識の広さ/深さ、単語の種類、知識の種類)、何ができるようになりたいか(書ける必要性、和訳/英訳)によって変わる。

・効果的な復習スケジュールは、どれくらい長く覚えていたいか、どの学習段階かによって変わる。

・どの学習方法、復習スケジュールにもメリット・デメリットはあるため、目的や状況に合わせてバランス良く組み合わせることが大切。

【目次】

―中田先生は、どのような経緯や理由で語彙習得の研究に関心をもたれたのでしょうか?

語彙習得に関心を持った理由の一つは、英語を理解したり産出したりするうえで語彙知識が重要だからです。

例えば、語彙がわからないと、リスニングやリーディングのときに理解できなかったり、スピーキングやライティングのときに誤解につながりやすかったりすることがあります。

また、大学生のときにPaul Nation先生(ヴィクトリア大学ウェリントン名誉教授)が書いた書籍を読んで、語彙習得研究に関心を持ちました。

その後、ニュージーランドのヴィクトリア大学ウェリントンでPaul Nation先生とStuart Webb先生(現在、ウェスタン大学教授)から学び、博士号を取得しました。

―語彙習得の研究者として世界的に有名な先生方ですね。当時は、語彙習得に関する研究は盛んに行われていたのでしょうか?

文法習得と比較すると、語彙習得研究は若干マイナーな感じは否めなかったと思います。語彙習得研究には、生成文法(※1)のような理論的基盤があまりなかったことが理由の一つかもしれません。

語彙習得の分野で博士号を取得できる大学は、いまは北米でも増えていますが、当時は、ニュージーランドのヴィクトリア大学やイギリスのノッティンガム大学などが有名でした。

一方、現在では日本を含め、世界各国で語彙習得研究はとても盛んです。

―先生は、外国語の語彙習得に影響を与える学習方法について研究していらっしゃいます。「効果的な英単語の覚え方」について、先生はどのように考えていらっしゃいますか?

「これさえやっていればいい」というような万能な学習方法はなく、どのような学習法も利点もあれば欠点もあると思います。

どの単語を学習するか、単語のどの側面を身につけたいかなどによって、最適な学習方法は異なります。ですから、いろいろな学習法をバランスよく組み合わせることが重要です。

―では、学習方法のお話に入る前に、「語彙知識」について理解を深めたいと思います。「語彙を知っている」とは、どのような状態を指すのでしょうか?

語彙の知識は、「広さ(サイズ)」と「深さ」に分けることができます。

「広さ」とは、どれくらいの数の単語を知っているか、という量的な側面です。「深さ」とは、それぞれの単語についてどれくらい深く知っているか、という質的な側面です。

一般的には「意味を知っていれば、その単語を覚えている」と捉えると思いますが、意味だけではなく、いろいろな側面を知らなければいけない、ということは多くの研究者が指摘しています。

ー意味のほかに、どのような知識が必要なのでしょうか?

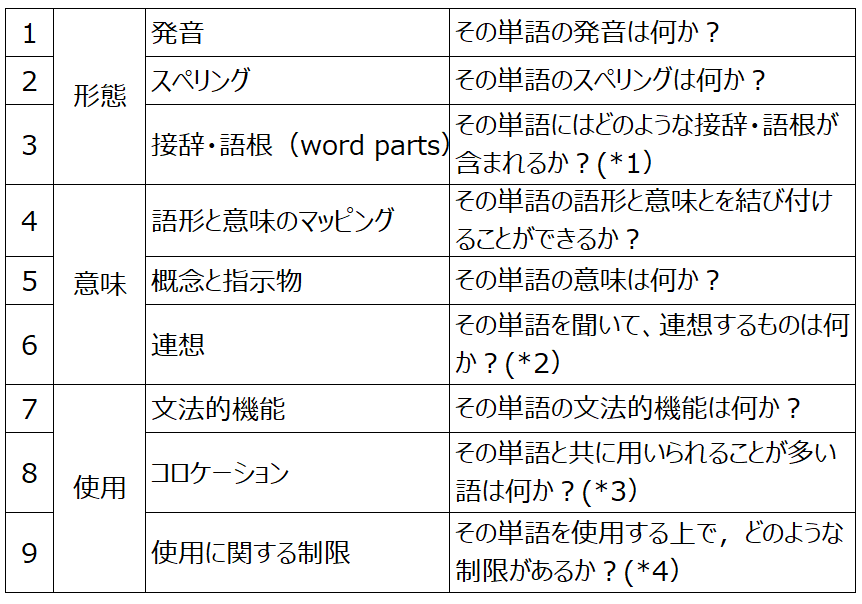

一番広く知られているPaul Nationのフレームワークによると、語彙知識には九つの側面があります。

まず大きく分けて「形」、「意味」、「使用」という三つのカテゴリがあり、それぞれのカテゴリに三つの側面(合計九つの側面)があると言われています。

さらに、「広さ(サイズ)」と「深さ」に加えて、「スピード」という側面もあると思います。単語を見た瞬間にすぐ意味がわかるか、単語を聞いた瞬間に意味が思い出せるか、ということです。

また、それぞれの単語がどういうネットワークを形成しているか、というorganization(構成)を加える研究者もいます。例えば、反対語や類義語など、意味的に関連があるほかの単語とどれくらい結びついているか、ということです。

語彙知識 九つの側面

和訳は中田(2017)より抜粋。

このリストは今回の取材とNation(2022, pp. 54)を基にIBSが作成。

<注釈>(”underdeveloped” という英単語を例にして説明しています)

(*1) underdevelopedは、under(下の)+ develop(発達する)+ ed(〜される)というパーツで構成される。

(*2)overdeveloped(開発しすぎた), backward(後進的な), challenged(経済的に恵まれない)など。

(*3)territories(領土、領域)やareas(地域)など。

(*4)若干ネガティブな意味合いをもつunderdeveloped(発展が遅れている)よりもdeveloping(発展している途中の)のほうが好ましいとされている。

―たくさんの単語を覚えたい場合と、一つの単語について深い知識を身につけたい場合では、効果的な学習方法は異なりますか?

そうですね。例えば、単語カードなどを使って和訳と結びつけて覚える方法は、効率が良いという利点があると思います。

短時間でたくさんの英単語を覚えられますし、頻繁に復習していれば長期間にわたって覚えていられるという効果もあります。

例文で意味を推測させてから和訳を与える場合と初めからいきなり和訳を与える場合を比較した研究(Mondria, 2003)もあるのですが、記憶の定着にはあまり差が出ないことがわかっています。ですから、はじめから和訳と結びつけて覚えたほうが、学習効率は良いと言えます。

ただ、単語カードによる学習など、英単語を和訳と結びつける学習にも欠点はあります。最大の欠点は、語彙知識の深さが身につきにくいので、実際にその単語をどのように使えばいいかがわかるようにならないことです。

―たくさん単語を覚えたいのであれば、学習効率の面で、和訳を通じて覚える方法が良いということですね。最近は、「その単語が実際に使われる文脈の中で触れることが大切」とよく言われますが、そのような学習方法はいかがでしょうか?

文脈による語彙学習の利点は、和訳(意味)だけではなく、その単語のさまざまな側面を知ることができ、深い知識が身につきやすいことです。すると、実際にどのような場面で使えばいいのかがわかるようになります。

欠点は、学習効率があまり良くないことです。個人差はあると思いますが、文脈の中で1回出てきたらすぐに単語を覚えられるわけではありません。何回も繰り返し出てくることで徐々に習得されることが一般的です。

また、文脈の中で覚えるとなると、重要な単語が何回も繰り返し出てくるという保証はないので、どの単語が身につくかもわかりません。

―単語を覚えるだけではなく、使えるようになるためには、やはり文脈があることも大切だとわかりました。重要な単語にいろいろな場面で繰り返し触れようと思うと、時間がかかることに加えて、きちんと計画しなければいけない、ということにも注意を払う必要がありますね。

そうですね。語彙学習について英語教員が一番重視するべきことは、実際に語彙を教えることではなく、語彙指導のプランニングである、と考える研究者もいます。

その学期を通して学んでほしい単語をいかに導入して繰り返し触れさせるかを計画することが重要、ということです。

ーどのような単語を覚えたいかによっても、効果的な学習方法は異なりますか?

単語によって効果的な学習法は違うと思います。

英単語には、大きく分けて、高頻度語、中頻度語、低頻度語があります。

高頻度語は、英語でテレビを見たり読書をしたりしているときに頻繁に出てくる単語です。覚えれば役に立つ機会が多いので、コストパフォーマンスが高い単語と言えます。

英語の場合は、出現頻度レベル(最も出現頻度が高い語からかぞえて何番目の語か)が3,000語(※2)までは高頻度語、10,000語以上は低頻度語、その中間は中頻度語に分類されます(Nation, 2022)(※3)。

中学校や高校で習うような基本的な単語は、ほぼ高頻度語です。このような基本的な単語は、和訳と結びつけて覚えてもあまり役に立ちません。

―なぜ、和訳と結びつけて覚えても役に立たないのでしょうか?

基本的な単語の多くは、多義語(複数の意味がある単語)だからです。

make、take、give、put、setなどの基本的な動詞は、次にどの単語が続くかによって意味が変わります。

例えば、makeを「つくる」という和訳と結びつけて覚えたとしても、make a reservation(予約を「とる」)のように、実際に使われるときには「つくる」という和訳に当てはまらない場合がとても多いのです。

―すると、いろいろな意味を持っている単語の場合は、その単語だけを取り出して和訳と結びつけるよりも、実際に使われる文脈と一緒に覚えたほうが良いですね。低頻度語の場合は、いかがでしょうか?

低頻度語は、抽象的な概念を表す専門用語が多く、多義性があまりありません。ですから、和訳と結びつけて覚えてもいい場合もあるでしょう。

例えば、photosynthesis(光合成)、oxygen(酸素)、hydrogen(水素)などは、英単語の意味と日本語の意味のずれが少ないので、和訳を通じてほぼ正確に意味を理解できるからです。ただ、和訳を覚えることはゴールではなく、あくまで英単語を身につけるうえでの最初のステップだと思います。先ほどお話しした通り、語彙を習得するためには、和訳のほかにも覚えなければいけないことがいろいろとあるからです。

―「限られた時間でたくさんの単語を覚えて、実際に使えるようになりたい」となると、和訳と結びつけて覚える方法も、文脈と一緒に覚える方法も、どちらも必要ですね。意味、スペリング、発音、というふうに複数の側面を身につけたい場合は、まず何を優先すれば良いでしょうか?

学習方法に関しては、「転移適切性処理(transfer appropriate processing)」という考え方があります。

簡単に言うと、学習の状況とテストの状況が近ければ近いほど、テストでのパフォーマンスが良くなる、ということです。

スペリングを身につけたいのであれば、スペリングに注意を払って何回も書くような活動が必要ですし、発音を身につけたいのであれば、発音を何回も聞いたり実際に発音してみたりする活動が必要です。

ただ、単語を書く練習をしていると、スペリングの知識は身につきやすい一方で意味を習得する可能性は阻害されてしまう、ということを示唆する研究があります。

単語のスペリングはわかるけれど意味はわからないとなると、その知識はあまり役に立ちません。

語彙知識の中では、形から意味を思い出せること、意味から形を思い出せること(form-meaning mapping/語形と意味のマッピング)が一番重要です。はじめからいろいろな側面を学ぼうとしても、結局どっちつかずになってしまうので、形と意味のつながりを覚えてからほかの側面に注意を向けるのが現実的だと思います。

つまり、まずは音声を聞いたり文字を見たりして意味がわかるようにする、伝えたい意味を表す単語を言ったり書いたりできるようにする、ということです。

―単語と意味のつながりを覚えるためには、どのような学習方法が大切ですか?

単語とその意味をただ眺めるだけではなく、単語から意味を思い出すという練習(想起練習)をしたほうが、記憶保持が促進されることを示した研究があります。

能動的に記憶を呼び起こすと記憶が定着しやすくなることは「テスト効果(testing effect)」と呼ばれています。

これは、先ほどお話しした「転移適切性処理」という考え方で説明できます。思い出す練習をすると、思い出す能力が高まる、ということです。

ですから、例えば、単語カードを使って覚えるときには、英単語を見て和訳を思い出そうとする、和訳を見て英単語を思い出そうとすることで、記憶への定着度が高まるでしょう。

―何回も思い出そうとすることで、記憶に定着するのですね。思い出した和訳や英単語が正解かどうかは、確認したほうがよいのでしょうか?

記憶の保持率は、フィードバック(正解かどうかの確認)がなくても、テストを受ける(思い出す)だけで高くなると言われています。ただ、当然ながらフィードバックがないよりも、フィードバックがあったほうが記憶保持を促進します。

社会や理科など、外国語の語彙以外の学習に関しては、時間が経ってから正解を教えたほうが、保持率が高くなることを示した研究もあります。

ただ、英単語の学習を対象とした私の研究(Nakata, 2015a)では、正解を確認するタイミングによる差はあまり観察されませんでした。研究の数があまり多くないのでまだわかりませんが、外国語の語彙学習に関しては、タイミングで差が出ることはいまのところないようです。

(※1)人間には言語を獲得する装置(Language Acquisition Device)が生まれつき備わっている、という考え方(Chomsky, 1965)。各言語の文法の根底には、すべての言語に共通する構造「普遍文法(Universal Grammar)」が存在するとされた。この理論を1960年代に提唱したNoam Chomsky(マサチューセッツ工科大学 全学教授・名誉教授)は、言語学の発展に大きく貢献したと言われている。

(※2)ここでの語数は、「ワードファミリー(word families)」という単位で数えられている。例えば、includeで「1語」ではなく、その活用形(includes, included, including)や派生形(inclusive, inclusion)なども含めて「1語」とされる(中田, 2022)。

(※3)中田准教授の著書(中田, 2019)またはウェブ・サイト(http://howtoeigo.net/2020/08/13/lextutor/)をご参照ください。

【取材協力】

中田 達也 准教授(立教大学 異文化コミュニケーション学部・ 異文化コミュニケーション研究科)

<プロフィール>

専門分野は、第二言語習得(特に語彙の習得)。外国語の語彙習得に影響を与える要因(学習の間隔・種類・頻度など)について研究を行う。近年は、特に効果的な復習スケジュールや、コンピュータを使用して外国語学習を支援する方法、外国語における文法習得に関する研究にも取り組んでいる。ヴィクトリア大学ウェリントンのSchool of Linguistics and Applied Language Studiesにて博士号(応用言語学)を取得。関西大学 外国語学部外国語学科准教授、法政大学 文学部英文学科 准教授などを経て、2020年度より現職。2022年度からは立教大学 英語教育研究所所長を務める。

■関連記事

Chomsky, N. (1965). Aspects of the theory of syntax. MIT Press.

Mondria, J. (2003). The effects of inferring, verifying, and memorizing on the retention of L2 word meanings: An experimental comparison of the “Meaning-Inferred Method” and the “Meaning-Given Method”. Studies in Second Language Acquisition, 25(4), 473-499.

https://doi.org/10.1017/S0272263103000202

Nakata, T. (2015a). Effects of feedback timing on second language vocabulary learning: Does delaying feedback increase learning? Language Teaching Research, 19(4), 416–434.

https://doi.org/10.1177/1362168814541721

Nakata, T. (2015b). Effects of expanding and equal spacing on second language vocabulary learning: Does gradually increasing spacing increase vocabulary learning? Studies in Second Language Acquisition, 37(4), 677-711.

https://doi.org/10.1017/S0272263114000825

Nakata, T. (2016). Effects of retrieval formats on second language vocabulary learning. International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 54(3), 257-289.

https://doi.org/10.1515/iral-2015-0022

Nakata, T., Suzuki, Y. & He, X. (2022). Costs and benefits of spacing for second language vocabulary learning: Does relearning override the positive and negative effects of spacing? Language Learning. Advance online publication.

Nakata, T., & Webb, S. (2016). Does studying vocabulary in smaller sets increase learning? The effects of part and whole learning on second language vocabulary acquisition. Studies in Second Language Acquisition, 38(3), 523-552.

https://doi.org/10.1017/S0272263115000236

Nation, I. S. P. (2022). Learning vocabulary in another language (3rd ed.). Cambridge University Press.

中田達也. (2017). 第2章 単語・語彙の獲得.(編)西原 哲雄『朝倉日英対照言語学シリーズ 発展編 2 心理言語学』 (pp. 41-71) 朝倉書店.

中田達也.(2018). 復習間隔を少しずつ広げていくことは長期的な記憶保持を促進するか?先行研究の批判的検証. 関西大学外国語学部紀要, 19, 35-54.

http://hdl.handle.net/10112/16314

中田達也.(2019). 『英単語学習の科学』研究社.

中田達也.(2022). 単語の学習. (編)中田達也・鈴木祐一『英語学習の科学』 (pp. 13-30). 研究社.