日本の子供たちが、英語を身につけて ミライに羽ばたくために。

日本の子供たちが、英語を身につけて ミライに羽ばたくために。

2022.09.28

私たちは必ずしも文字通りの意味でコミュニケーションをとっているわけではありません。特に日本は高文脈文化(high-context culture)と言われており、会話や文章の文脈を読むのが非常に重要であるとされています。

日本語学習者のための初級の教科書で「○○はちょっと…」という表現が紹介されることが多くあります。「カラオケはちょっと…」、「辛いものはちょっと…」 など、あまり興味のないことや苦手なものに誘われたときに使う、我々にとっては聞き慣れた表現ですが、日本文化に馴染みのない学習者にとっては奇異に聞こえるようです。

【目次】

誘いを断る場面において、英語では No, thank you. のように日本語よりも直接的な表現を用いる傾向があります。英語圏の大部分は少なくとも日本に比べて低文脈文化(low-context culture)であると言われ、日本のように相手に遠慮した遠回しな表現よりも、直接的な表現が好まれます。また、日本語(や韓国語)のような「敬語」が存在しないことから、英語はぞんざいな言語であるようにしばしば誤解されることがあります。しかしながら英語に存在しないのは日本語(や韓国語)のような上下関係に基づいた尊敬(あるいは謙譲)表現であって、相手を敬った丁寧な表現自体が英語にないわけではありません。「敬語」と言うとどうしても上下関係が意識されますが、相手に配慮する行為の中で上下関係によらないものを言語学ではポライトネス(politeness)と言います。

ポライトネスを高めるために我々が行うことは、婉曲な表現を用いることです。これは英語でも日本語でも変わりません。例えば訪問先の部屋が暑くても直接的に 「暑いのでエアコンをつけてほしいのですが」 と言うと礼儀を欠いたように思われてしまう可能性があります。このような場合には「少し蒸しませんか」や「汗が出てしまってすみません」のように間接的に伝えた方が礼儀正しいとされます。外食中などに自分が帰りたいときにあえて「もうこんな時間だけど大丈夫?」のように相手を心配する(ふりをする)こともあるでしょう。

グライス(Grice 1989など)は、文字通りの意味(「もうこんな時間だけど大丈夫?」)と実際に伝えられる意味(「そろそろ帰りたい」)を区別し、後者を「含意(implicature)」と呼びました。この概念を用いると、わざわざ遠回しな表現を用いて実際に伝えたい意味を含意として間接的に伝えるのがポライトネスであると言えます。

我々はふだん意識していないだけで、実際には頻繁に含意を用いたコミュニケーションをとっています。以下は英語における典型例です。

▼レストランの席での会話

A: Can you pass me the salt?(塩を取ってもらえますか?)

B: Here you are. (どうぞ。)

教科書的に考えると、Aの発話は真偽疑問文(Yes/Noで答える疑問文)なので、通常は Yes, I can. もしくは No, I can’t. で回答されるはずです。しかしながら、実際にはAの発話は Please pass me the salt. と同様の意味に解釈されるため、YesでもNoでもないHere you are.で返答されます。実際にYesで回答する場合にも、Yes, of course! 等が普通であるため、文法通りの回答であるYes, I can.は逆に Yes, I can. (But I don’t want to.)のような含意を伝えてしまう危険性があります。以下の例は文法的には更に奇異なものです。

▼家での会話

C: Did you see my smartphone?(私のスマホ見かけた?)

D: Would you like me to call you?(電話かけようか?)

この会話では、疑問文に対して疑問文で返しており、純粋な文法で説明するのは容易ではありません。しかしながら、Cの発言の含意を考えると、Cは自分のスマートフォンを探しているだろうということが窺えるため、Dはその意図を汲んで、I didn’t (see your smartphone). という回答を省略し、Would you like me to call you?という表現によって探すのを手伝うことを申し出ているのです。

このような含意を用いた会話は英語に限ったものではなく、日本語でも日常的に自然に行われています。しかしながら、含意の示し方や婉曲な表現の方法が英語と日本語で必ず一致するわけではありません。

以下では特に英語学習に注目して、日本人学習者が注意すべき点をまとめてみました。

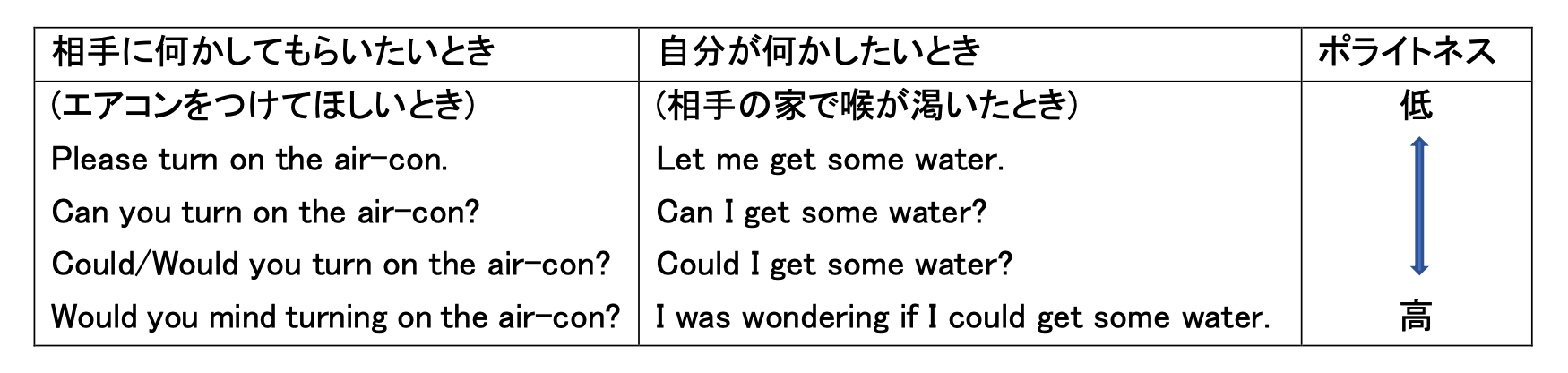

まず、英語のポライトネス表現で頻出する語として助動詞のwouldやcouldが挙げられます。以下では依頼の表現を、おおよそのポライトネスの高さに従って並べてあります。

このように、何かをしてもらうこと、もしくは自分が何かをすることによって相手を煩わせてしまう可能性があるときには、丁寧な表現ほどwouldやcouldが登場します。しかしながら、特に初級から中級の学習者の発話においてはwouldやcouldの使用頻度がネイティブ英語に比べてかなり低いようです(Salsbury & Bardovi-Harlig 2000)。

これらの助動詞は依頼の表現においてだけでなく、不確実性を表す際に頻繁に用いられます。例えば、ジョンが遅刻する可能性があることを述べる際に、日本語では「(たぶん)ジョンは遅刻だと思う」のように言うのが普通ですが、英語では、John would (perhaps) be late. のように言うのが一般的です。副詞perhaps(やprobably等)に対応する語は同じく副詞である「たぶん」ですが、不確実性を表す助動詞wouldに対応する表現として、日本語では「…と思う」が用いられます。

そのため、特に日本語を母語とする初中級学習者は、I think John will be late. のようにI thinkを使いがちです。I thinkではなくwouldやcouldで不確実性を表すことも、英語らしさを高める上で重要であると言えます。

日本語の影響による不自然さとしてもう一つ指摘されているのが過剰な謝罪です。日本語の「すみません」は謝罪だけでなく以下の例のように感謝や依頼の表現としても用いられます。

▼玄関で

E: 実家から桃がたくさん届いたのでお裾分けです。

F: どうもすみません。

▼ホテルの部屋からフロントへの電話で)

G: すみませんが、スリッパが1足たりないようです。

H: 失礼致しました。すぐにお届けに参ります。

道を尋ねるときなどには英語でもExcuse me. という謝罪表現を用いることがありますが、これは相手を足止めしてしまうことを詫びるための表現です。上のホテルの例では、備品が不足しているのは明らかにホテル側の落ち度なので、利用者側がExcuse meを用いるのは不自然です。また、上のお裾分けの例のように感謝を述べる際には英語では謝罪表現を用いることはありません。これらの文脈において日本人学習者はExcuse me. やI’m sorry. 等の謝罪表現を用いがちであることが報告されています(Maeshiba et al. 1996)。

この他にも、日本語の感覚で英語を話すことによって意図せずして失礼な表現を用いてしまうこともあります。相手に何かを促す表現としてmustやshouldなどがありますが、had betterは典型的に「…したほうがよい」と訳されます。この日本語訳につられて had better が mustやshould よりも柔らかい表現だと思われていることが多いのですが、実はこれは正しくありません。例えば、「面接には遅刻しない方がいい」と伝えたいときに、You should not be late for an interview. と言おうがYou had better not be late for an interview. と言おうが、どちらもかなり強い表現になります。

個人主義の文化を反映しているのか、英語では他人の行動に指図すること自体に対する敷居が高いのです。このような場合には I wouldn’t be late for an interview. のように、直接的には自分のことを話しながら、相手に行動を促すことを含意するのが自然な英語の表現です。

今回紹介したような文字通りの意味と含意の関係を研究する分野を「語用論(pragmatics)」と言いますが、日本の英語教育は伝統的に文法を重視する一方で語用論を扱うことはありませんでした。語用論の知識は必ずしも文法の知識に付随しないと言われています(Bardovi-Harlig & Hartford 1993)。特に、機械的に文法を学習するだけでは語用論の知識が伴わず、不自然な表現や失礼な表現を使ってしまうことがあるでしょう。近年のコミュニケーション重視の英語教育では生の英語が扱われることが多いため、語用論の知識の習得においても好ましい傾向であると言えます。

今回はネイティブの英語について紹介しましたが、現代英語のもう一つの趨勢としてノンネイティブ英語の多様な表現を受け入れる潮流があります。そのため、ネイティブスピーカーに失礼に聞こえる表現だからといって一様に非難するのは時代遅れであると言えます。特に、同じ文脈において表現を工夫できるのは、同じ含意を持つ複数の文を考えられるような上級話者に限られます。重要なのは話し手と聞き手の双方が好意的に相手の意図を汲む心構えでコミュニケーションを行うことだと思われます。

■関連記事

Bardovi-Harlig, K. and Hartford, B. S. (1993). Learning the rules of academic talk: A longitudinal study of pragmatic development. Studies in Second Language Acquisition, 15, 279–304.

https://doi.org/10.1017/S0272263100012122

Grice, P. (1989). Studies in the Way of Words. Harvard University Press.

Maeshiba, N., Yoshinaga, N., Kasper, G., & Ross., S. (1996). Transfer and proficiency in interlanguage apologizing. In: Susan M. Gass, and Joyce Neu (eds.), Speech Acts Across Cultures: Challenges to Communication in A Second Language. Berlin: Mouton de Gruyter, 155–187.

https://doi.org/10.1515/9783110219289.2.155

Salsbury, T. and Bardovi-Harlig, K. (2000). Oppositional talk and the acquisition of modality in L2 English. In B. Swierzbin, F. Morris, M. E. Anderson, C. A. Klee, and E. Tarone (Eds.), Social and cognitive factors in second language acquisition: Selected proceedings of the 1999 second language research forum (pp. 57–76). Somerville: Cascadilla Press.