日本の子供たちが、英語を身につけて ミライに羽ばたくために。

日本の子供たちが、英語を身につけて ミライに羽ばたくために。

2022.08.04

2020年に小学校の英語教育が本格的に開始しました。しかしながら、日本の小学校英語教育の体制は十分であるとは言いがたく、実に8割以上の小学校英語教員を、英語の教員免許を持たないクラス担任が兼務している状況です(コラム「小学校の英語教育と教育現場にある不安」)。

この状況を補うため、「小学校英語指導者資格」 (特定非営利活動法人小学校英語指導者認定協議会)などの活用が検討され、少しでも知識と指導技術のある教員に小学校の英語授業を担当させるような方法が模索されています。

しかしながら、このような資格はいずれも中学校や高等学校の英語教員免許に比べたら取得しやすいもので、その分、中高の英語教員ほどの知識も想定されていないと言えます。

文科省の学習指導要領によると、小学校英語教育の目的は「外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方を働かせ、外国語による聞くこと、話すことの言語活動を通して、コミュニケーションを図る素地となる資質・能力を育成すること」です。つまり、実際に外国語に慣れる機会を与え、特に中学校以降で本格的な英語学習を開始する下準備をするということです。

一般にこの下準備には科学的手法が不要だと思われているかもしれませんし、もしかしたら英語そのものに関する知識 (例えば文学的表現や政治経済の専門用語のような難しい単語を知っていること)は、中高教員に比べたら小学校教員には必要とされないかもしれません。

しかしながら、学習者の意欲を引き出し、言語の構造の違いをわかりやすく教え、効果的なコミュニケーションの方法を教えることに関しては、むしろ学習者(児童)の知識が乏しく理解度が相対的に低い小学校の方が難しいと言えます。実際に英語教育の研究にはこのような様々な分野のものが存在します。

小学校の英語教員に必要な知識を知ることで、英語教育、ひいては英語学習に必要なものが見えてくるはずです。以下では小学校以外の英語学習との違いに注目して、特に教員に必要な知識や技術について考えたいと思います。

【目次】

小学校における英語教育の根拠としてよく引き合いに出されるものの一つが臨界期(Critical Period)という概念です。一般に言語の習得は早ければ早いほどいいとされていますが、その効率がおよそ12歳前後を境界(つまり臨界期)に極端に低下するとする考え方です。

この考えに従うと、小学校中学年から高学年(8歳から12歳)はまさに 「習得効率のよい臨界期以前」 ですし、小学校で英語に触れる機会を増やせば、幼児期に英語を聞くように効率的に英語を習得できるように思われるかもしれません。しかしながらこの考え方はあまり正確であるとは言えません。

臨界期という語は日本においてはなぜか英語教育関係者に特に広く知れわたっていますが、元々は 「鳥がさえずれなくなる」、「犬などの動物が両目を用いた立体の認知ができなくなる」 など、生死に影響を及ぼす生物の根源的な能力の獲得に関して用いられる概念です。

たとえば雛鳥のときに人工的に隔離されて成鳥のさえずりを聞かせられなかった鳥は、大きくなったときにさえずりが他の成鳥と比べてかなり単調になることが知られています。鳥類においてさえずりはコミュニケーションの手段であり、また、複雑にさえずることができる鳥の方が異性に人気がある(従って子孫を残しやすい)という研究結果も報告されていることから、この能力を獲得できるか否かは文字通り死活問題です。

このように生死に関わるほど重要な能力としての母語の習得に臨界期という概念を適用したのが言語習得臨界期仮説(Lenneberg 1967)です。従って、臨界期は 「外国語としての英語」 の習得(日本語を完全に習得している人が新たに外国語である英語を学ぶ場合)ではなく、バイリンガルとしての英語の習得(日本語と同じように母語として英語を習得する場合)に適用されるべき理論なのです。

臨界期における習得に欠かせないのが大量のインプットです。例えば鳥が複雑なさえずりを覚えるためには、雛鳥の期間に大人のさえずりを大量に聞かなければなりません。人間の母語習得も同様に、日常生活における大量のインプットを必要とします。

De Houwer(2007)がベルギーのオランダ語圏で行った研究では、調査対象としたオランダ語と別言語のバイリンガル環境で育った子どものうちの25%がバイリンガルになれませんでした。これに影響を与えたのは家庭におけるインプット量の差だとされています。Huttenlocher et al.(2002)によると文法能力等には個人差があるため、一概に必要なインプット量を調査するのは困難ですが、意識的な 「学習」 なしに言語を習得するためには、日常的にかなりの時間その言語を聞いて、話す機会がなければなりません。

これを踏まえると、日本の小学校で英語に触れる時間(3、4年生では 「外国語活動」 が年間35単位 x 45分間、5、6年生では 「外国語(英語)」 が年間70単位 x 45分間)は、バイリンガルの言語習得環境と大きく異なることがわかります。臨界期仮説を用いるならば、小学校の英語教育はその時期こそ臨界期以前ではあるものの、大量のインプットを受けられないという点において習得環境が母語のものと大きく異なるのです。乳幼児期から日常的に英語教材を用いて大量のインプットを与えたことによって特に英語のリスニング、語彙、発音などが飛躍的に向上した例が早期英語教育の成功例として注目を集めますが、これらの成功例は少なくとも現状の小学校英語教育の直接的な根拠にはなりません。

言語学習には暗示的学習と明示的学習があります。暗示的学習はルールや法則等を意識しない学習で、野球でたとえるなら反復的にキャッチボールや素振りをするようなものです。これに対し、明示的学習はルールや理論を理解する学習で、野球でたとえるならピッチングやバッティングを録画してフォームを改善するようなものです。

乳幼児には明示的学習が困難ですから、母語の習得は必然的に暗示的学習になります。主に外国語学習環境で、大量のインプットがない場合には、明示的学習(文法)が行われます。特に日本の中高英語の授業は伝統的に明示的学習を推進してきました。

以上を踏まえると、現状の小学校英語教育は、早期英語教育よりもむしろ中高英語教育に近いことがわかると思います。では、小学校英語教育は中高英語教育とどのように違うのでしょうか。以下では両者の異なる点を述べます。

小学校英語教育が母語の習得と同一視されるべきでないもう一つの理由が、母語として既に完全に習得されている日本語の存在です。

一般に生まれたての乳児は世界中のどの言語でも習得できる能力を備えているとされています。実際にどの言語を習得するは、乳幼児期にどの言語のインプットを大量に受けたかで決まります。

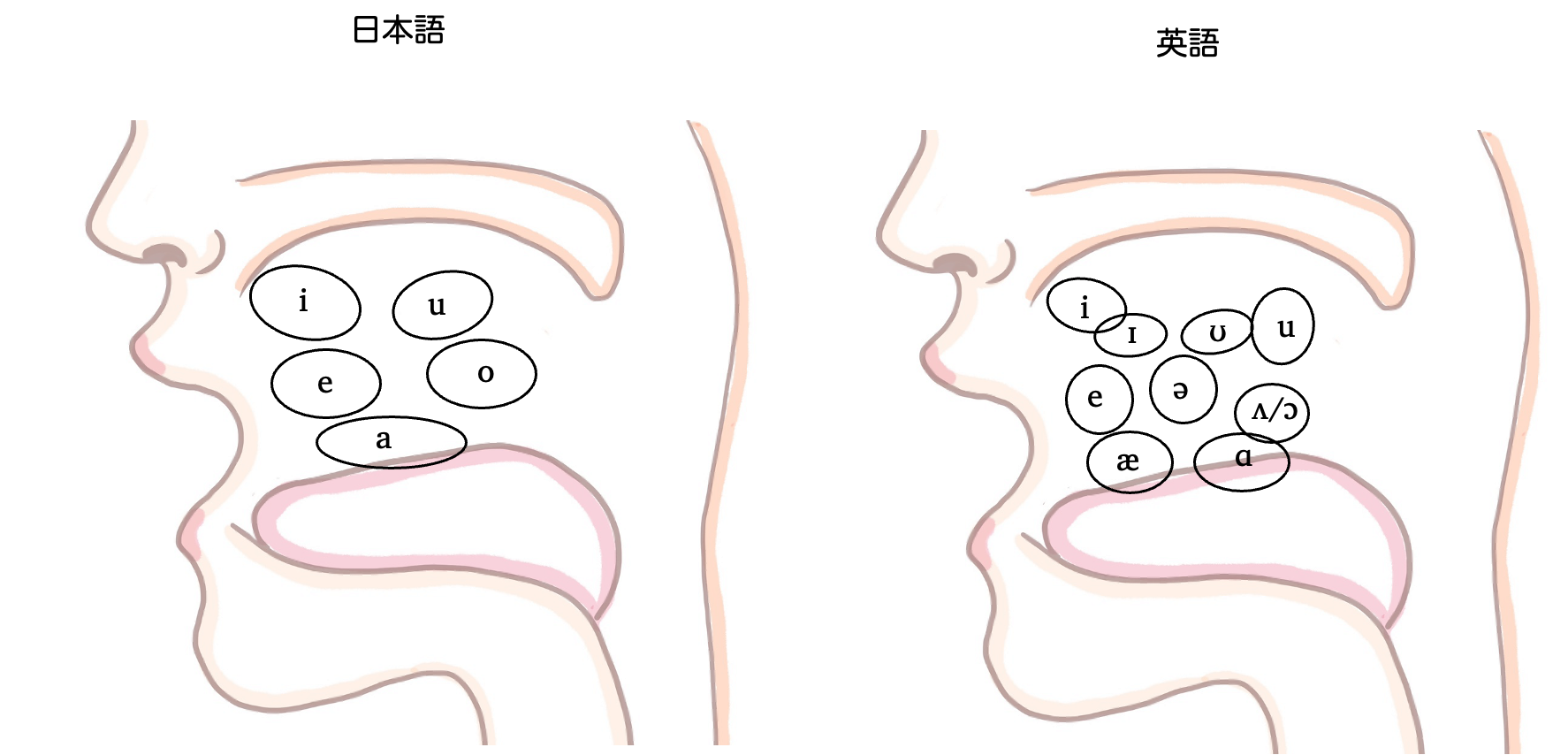

例えば日本語は母音が5つ(アイウエオ)であるのに対し、英語には10以上の母音があるとされています。下の図は日本語と英語のそれぞれの母音がおおよそどの位置にあるか示したものです。日本語を完全に(つまり母語として)習得し終えている人が英語を聞いた場合、母語である日本語の母音をベースとして聞いてしまう(知覚してしまう)ため、英語の /i/(feetの母音)も /ɪ/(fitの母音)も日本語の 「イ」(/i/)の音として聞いてしまい、区別することができません。日本人がLとRの聞き分けが苦手とされているのも同様に、どちらも日本語の 「ラ行」 の音としか認識できないためです。

ではこの 「聞き分けられない音」 をどう指導すればよいのでしょうか。実際にこのような音の区別の習得や教授法の研究は盛んに行われおり、中高生のような比較的に難しい説明を理解できる学習者に対する指導においても様々な教え方が議論されています。

小学生と中高生の大きな違いの一つは認知的発達(つまり、理論的な説明の理解度)であると言えます。理論的な説明の理解度を考えたとき、小学生はむしろ教えるのが難しい学習者で、従って小学校の教員が効果的な指導を行うために必要とされる知識と経験は中高の教員以上であると言えるはずです。

また、小学生に1時間集中させるのと高校生に1時間集中させるのはどちらが難しいでしょうか。昨今は中高一貫校も増えたため、学習塾に通ったり受験勉強をしたりする小学生がかなり多くなりました。しかしながら高校受験、大学受験のために必死に勉強している中高生と比べたら、小学生の学習意欲は相対的に低いと言えます。

外国語の学習に興味を持たせ、集中力を維持するための方法を 「動機付け(motivation)」 と言いますが、特に近年に心理学や教育学の分野で盛んに研究されています。しかしながら、研究者の多くが大学に在籍していることもあって、動機付けの研究はその多くが大学生を対象としたものです。(例えばKojima(2021) では、大学の英語授業における学生の動機付けを高めるための手法が紹介されています。) 一方で、小学生を対象とした研究はあまりないのが現状です。

少なくとも受験という目標のない児童が多い小学校における英語指導には、この動機付けの知識が中高以上に必要だと言えます。小学校で効果的な動機付けをしながら授業するためには、英語教員が大学のような教育機関でこれらを学ぶことが求められます。

小学校英語教育導入の目的は、単純に言語としての英語を早期から学ぶだけでなく、英語への苦手意識をなくしたり、異文化理解を促進するなど多岐にわたります。

しかしながら、言語としての英語の授業に関しては、主に言語ではなく内容を教える国語の授業 とは違い、言語の構造や文法を理解させなければならないため、教員には英語そのもの(例えば難しい単語を知っていること)に関する知識だけでなく、様々な知識が求められます。本稿を読んでいただけたら 「学年が上がるほど教えるための知識が必要である」 という考えが必ずしも正しくないことがわかると思います。特に、脳が母語である日本語を介して英語を認識(知覚)するようになってしまっている大多数の小学生(や中高生)に対して、集中力と学習意欲を維持しながら効果的に指導するためには対照言語学(英語と日本語の構造の違いに関する研究)や心理学など異なる専門分野の知識が同時に必要とされます。

考えてみると、このことは決して英語だけについて言えるものではないでしょう。国語や理科などの様々な教科において、小学生にわかりやすい教え方をして学習意欲を引き出すためには、時には高校生や大学生に教える以上の知識と経験が必要な場合もあるはずです。

現状では、特に英語という教科に関しては、小学校教育では専門的知識や技能があまり求められないかのように思われています。しかしながら、日本の国際化のために英語が使える人材を増やしていくことを考えたとき、小学校英語教育への投資は決して無駄にならないはずです。児童の興味を引き出し、専門知識に基づいた英語教育のできる人材が小学校教員になれる仕組みが整えられることが切に望まれます。

■関連記事

文部科学省 (2017) 小学校学習指導要領(平成 29 年告示)解説

De Houwer, A. (2007). Parental language input patterns and children’s bilingual use. Applied Psycholinguistics, 28, 411–424.

https://doi.org/10.1017/S0142716407070221

Di Giorgio, E., Leo, I., Pascalis, O., & Simion, F. (2012). Is the face-perception system human-specific at birth?. Developmental psychology, 48(4), 1083.

https://doi.org/10.1037/a0026521

Huttenlocher, J., Vasilyeva, M., Cymerman, E., & Levine, S. (2002). Language input and child syntax. Cognitive psychology, 45(3), 337-374.

https://doi.org/10.1016/S0010-0285(02)00500-5

Kojima, N. (2021). Student motivation in English-medium instruction: Empirical studies in a Japanese university. Routledge.

Lenneberg, E. H. (1967). The biological foundations of language. Hospital Practice, 2(12), 59-67.

https://doi.org/10.1080/21548331.1967.11707799