日本の子供たちが、英語を身につけて ミライに羽ばたくために。

日本の子供たちが、英語を身につけて ミライに羽ばたくために。

2022.02.22

東京大学 池谷教授への取材記事後編です。

【目次】

―先生によると、第二言語の習得能力は、7〜8割は遺伝によって決まるとのことです。どのような研究によって明らかになっているのでしょうか?

中学生になってから新しい言語を学んだ子どもたちのうち、習得能力の高い人、低い人それぞれの遺伝子を調べて解析した研究があります。どの遺伝子が習得能力に関係しているかを発見できるわけではないのですが、遺伝的影響がどれくらい強いかということは計算できるんです。その結果、第二言語の習得能力への遺伝的影響はだいたい7〜8割でした(※7)。

ただ、中学生になって第二言語の習得能力が低かった子どもが幼少期に母語の習得が遅かったかどうかを調べてみると、それは関係ないこともわかっています。ですから、小さい子どもは遺伝的影響にかかわらず、自然と周囲のコミュニケーション(主に親とのコミュニケーション)で使われている言語を獲得できると考えられます。

―第二言語の習得能力は遺伝的影響が強いけれど、幼少期の自然な言語獲得に関しては遺伝よりも環境のほうが強く影響するだろうということですね。言語獲得に関係する遺伝子は存在するのでしょうか?

あるはずです。実際、言語障害に関係する遺伝子はあります。その遺伝子がなければ言語障害にはならないんです。ただ、その一つの遺伝子だけで言語障害になるかならないかは決まらないだろうと思います。

ですから、言語獲得に関係する遺伝子があったとしても、その遺伝子さえあればことばを話せるようになるわけではありません。いくつかのファクターが組み合わさって言語の獲得能力に影響するのだと思いますが、そのすべての要因が何なのかはまだ明らかになっていません。これから研究が進んでいく分野ですね。

―第二言語に触れ始める年齢と習得能力の関係は、多くの人にとって興味深いテーマだと思います。「臨界期」という用語は一般的にもよく知られていますが、先生は、脳発達の観点からどのように考えていらっしゃいますか?

「臨界期(critical period)」は、その時期を過ぎたら一切習得できない、ということを意味します。一方、「感受性期(sensitive period)」は、もっと緩やかな定義で、その時期を過ぎても習得できる人もいる、という考え方です。私たち脳の研究者は、この「感受性期」という用語のほうを使いますね。

感受性期は、第二言語をより効率よく学べる時期であり、それが9歳〜10歳くらいまでと言われています。

例えば、日本で育った小さい子どもが親の転勤でアメリカに行くと、だいたい英語のほうが上手になりますね。これが起きるのも9歳〜10歳くらいの時期なんです。言語はコミュニケーション・ツールなので、親と話す言語は日本語なのに英語のほうが得意になるということは、子どもは親との会話よりも友だちとの会話のほうを重視する、ということです。

9歳〜10歳は、家族から独立して、自分の置かれている環境(例:学校の友だちは英語を話す)をfix(確定)させる、という時期を脳が迎えるタイミングなんです。その証拠に、このころは、友だちが別の友だちについてどう考えているのか、ということをつぶさに読めるようになっていきますね。一種の社会性が形成される時期なのだと思います。

―言語の習得効率が良い感受性期が終わりを迎える時期が社会性の形成のために脳が大きく変化する時期と一致することは大変興味深いですね。

脳が大きく変化する時期は、人生において何度かあります。一番有名なのは、小さいころは出来事を覚えられない「幼児期健忘」があるのですが、5歳ごろから急に覚えられるようになることですね。

この時期は、相手の心が読めるようになる時期でもあります。例えば、このことを実証した有名な実験があり、サリーとアン課題と呼ばれています。

まず、アンちゃんの目の前に、空箱が二つ、ボールが一つ置いてあります。そこにサリーちゃんがやって来て、Aの空箱にボールを入れて去っていきました。その間に、大人が来て、ボールをBの空箱に移動させます。サリーちゃんはこのことを知らずに戻って来ます。そこで、アンちゃんに「サリーちゃんはどちらの空箱からボールを探そうとすると思いますか?」と質問します。

この実験は、サリーちゃんはボールがBの箱に入っていることを知らない、ということをアンちゃんが認識できるかどうか、つまり、他者の視点に立てるかどうかを調べるためのものです。

小さい子どもは、「Bの箱」と答えます。なぜなら、いまボールはBの箱に入っているからです。でも、4歳ごろからは「Aの箱」と答えられるようになります。幼児期健忘がなくなる時期と一致しています。

―まずは、4〜5歳のころに、社会性の形成のために脳が大きく変化するのですね。では、10歳というのは、どういう発達時期なのでしょうか?

他者の視点に立てる能力が第一段階だとしたら、その先に、他者の視点に立った第三者の心を読む、という能力が発達する時期があります。

いまお話しした実験で、今度はサリーちゃんに「アンちゃんは、サリーちゃんがどちらの空箱からボールを探そうとすると思いますか?」と質問します。サリーちゃんがAの箱にボールが入っていると思っている、と考えているアンちゃんの視点に立って「Aの箱」と答えるのが正解なわけですが、これができるようになるのは10歳なんです。

そして、この大人の心ができ上がる時期、思春期が始まる直前に、言語に対する感受性期が閉じると言われています。これは、偶然にしてはできすぎているような気がしますので、何か関係があるのではないかと思います。

―9歳〜10歳は家族から独立するタイミング、というお話がありましたが、家庭で子どもに幼少期から英語に触れさせている親も接し方を変えたほうがよいのでしょうか?

「昔はこの方法でうまくできていたのに」と悩むかもしれませんが、子どももこれだけ変化するのですから、親も接し方を変えなければいけませんね。いままでと同じように「親子で一緒にやろうね」というやり方では、うまくいかなくなると思います。

何のために英語を学んでほしいのか、ということをいま一度考えてみましょう。子どもがバイリンガルになりたい、と言ったわけではなく、将来英語で苦労してほしくない、海外でも活躍してほしい、とか、いろいろな親の想いがあるからですよね。これは、広い意味では、親に依存せず、一人で生きていける人間になってほしい、という想いでもあります。

―特に子どもの発話が見られない時期は、本当に子どもが学んでいるのかわからず、どのような環境をつくればよいのか悩む親御さんは多いと思われます。脳内では、記憶に定着させる情報とそうでない情報は、どのように判断されているのでしょうか?

言語の学習は、原則、使えば使うほど記憶に定着します。聞くだけではなく、話さなければいけないんですね。もちろん、耳にする頻度が高い情報は、そうでない情報よりも定着しやすいですが、アウトプットのほうが何倍も定着の効果が高いです。

ただ、幼い子どもの言語の獲得に関しては、その言語をシャワーのように浴びるだけで覚えられるという点が不思議なところです。おそらく、聞いた言語を脳内復習しているのだと思います。つまり、さっき聞いたことばが頭の中でリフレイン(再生)されていて、この再生が脳からの出力に当たる可能性があります。だから、赤ちゃんは聞くだけでもそこそこの効果があるのかもしれません。

でも、脳に入ってきた情報をどのように取捨選択して記憶に残すのか、それがなぜ自然にできるのかはまだわかっていません。

言語の学習と獲得とでは、脳内ではまったく違う原理が働いていると思います。ですから、小さい子どもの言語獲得の場合は、効果が目に見えなくても、親は効果があることを信じて、ひたすら英語のシャワーを浴びさせるしかないですね。

―原則、記憶の定着のためにはアウトプットが重要だけど、赤ちゃんの言語獲得に関しては、インプットだけでも効果があるということですね。では、子どもはどのような条件で学んだときに記憶に残りやすいのでしょうか?

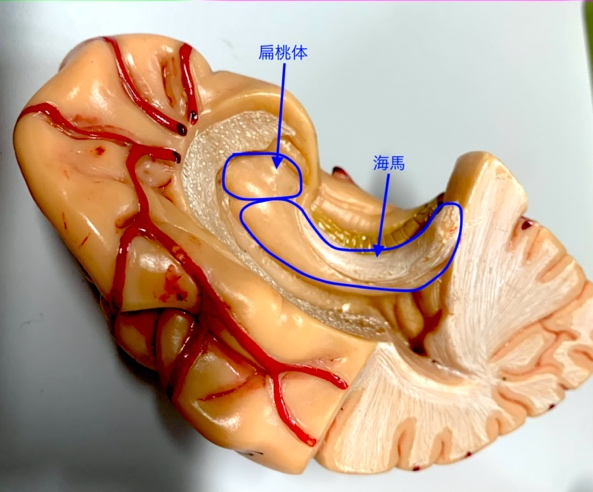

感情を伴って学んだ情報は、記憶に残りやすいです。脳内で感情を司っている「扁桃体(へんとうたい)」と記憶を司っている「海馬(かいば)」は、隣に位置します。

海馬は、耳の奥あたりにあり、弓のような形をしています。その先にある、丸い玉のようなところが扁桃体です。この二つの領域は、密接に連絡を取り合っているので、いやなことや楽しいことはよく覚えていられるんです。

神経の線維を遠くまで伸ばすのは、メンテナンスが大変ですし、より多くのエネルギーが必要になります。脳は、遠くにある神経細胞同士も連絡し合いますが、基本的には、隣り合っている神経細胞同士が連絡を取り合うんです。

画像:池谷教授の研究室にてIBS撮影

―感情を司る扁桃体が刺激を受けると、記憶を司る海馬も刺激を受けて、記憶しやすいということですね。

そうですね。ただし、それは日常的なエピソード(出来事)に関する記憶のことであって、言語の獲得に関しては、おそらく海馬は関係ありません。

海馬がなくても、ことばを覚えられるからです。脳の発達の障害によって海馬がない子どもたちは、「明日、公園で会おうね」と約束した出来事は覚えられません。しかし、ことばを覚えて普通に話すことはできるし、学校で学ぶ知識も覚えることができるんです。

ですから、感情によって扁桃体が活動するから言語を覚えられるか、というと、そんなに単純な関係ではないと思います。

言語の理解は「ウェルニッケ野」という別の領域が司っていますが、ここは扁桃体と離れているので、言語の獲得に関しては、感情・記憶とは別のプロセスが何か働いているのだと思います。

とはいえ、知識は体験から入ってきやすいですよね。「あの人と楽しい会話をした」という出来事の記憶は残りやすいので、楽しい体験を通じてことばを学んだほうが絶対にいいです。

―一般的に「子どもは覚えるのが早いけれど忘れるのも早い」とよく言われますが、年齢が低いことによって記憶の定着が難しい、ということはあるのでしょうか?

やはり、大人よりも子どものほうが忘れるのは早いですね。

私たちは、今まであった前知識を使って新しい知識を覚えることができます。元々その世界について知っていることによって、記憶に定着しやすいし、忘れにくいです。

でも、子どもは世界についてまだ知りません。周りの世界について学習中だから、新しい知識が定着しにくいんです。いろいろな経験をしていくことによって、記憶しやすくなるから、基本的には大人のほうが記憶力はいいですね。

また、ど忘れをする頻度を調べた研究によると、子どもと大人で頻度は変わらないのですが、ど忘れのタイプが違います。子どものほうは置き忘れなどが多かった。大人は、例えば、タクシーを降りるときに必ず座席を振り返る、とか、何か注意をします。でも、子どもはしないからですね。

大人のほうが「こういうときは忘れるから気をつけよう」ということを経験上知っているから生き方上手なわけです。言語についても、まったく同じことが言えると思います。

―すると、子どもが忘れやすいことはごく自然なことなのですね。例えば、乳幼児期は日本語・英語に触れる環境だったけれど小学校に入ってから英語に触れる機会が少なくなった、というように、子どもの言語環境は変わっていきます。このような環境の変化によって英語を忘れてしまうと、小さいころの英語環境が無駄になってしまったと思う親御さんもいると思いますが、どのように考えたらよいでしょうか?

子どもが言語を忘れるのは、大人と同じように、圧倒的に環境の影響が強いと思います。ただ、子どもは、表面上忘れているだけなんですよね。

小学校高学年や中学生になって英語の授業が正式に始まったときに、特に3歳までに身につけていたことは復活するのが早いです。やはりこの幼少期でないと聞き分けられない音はありますので、音の習得に関しては、外国語に触れるのは早ければ早いほどいいですね。

親は「子どもが途中で忘れちゃってもいいや」という気持ちで取り組むのがいいと思います。子どもが小さいときにかけた親の労力は、必ずあとに残ります。

―もし途中で忘れてしまっても、小さいころの体験は無駄にならない、という点は、早期英語教育やバイリンガル教育に取り組む親御さんにとって心強いですね。このような条件で学習すると、子どもが長く記憶しておける、ということはありますか?

環境が変わった直後に学んだものは、長く記憶に残りますし、そのことを報告している論文はたくさんあります。しばらく経ってその環境に慣れてしまうと、その効果はなくなってしまうのですが、この脳の仕組みを利用した勉強方法にするといいですね。

同じ部屋で3時間英語を学ぶのではなく、1時間ごとに部屋や場所(例:リビング、ベッドの上、床の上など)を変えて英語を学ぶと、その部屋や場所を変えた直後に学んだことをよく覚えていられるんです。

―英語に触れる環境を変えるという方法は、家庭でもすぐに実践できそうですね。例えば、英語のアニメを見る、英語の歌をうたう、というように、子どもが家庭で英語に触れる環境をつくるとき、親も一緒に楽しんだほうがよいのでしょうか?

そのほうが良いですね。通常、子どもは一人でいることは不安です。不安な状態は、記憶力が下がります。

子どもが安心できる状態をつくる。「これ、おもしろいね!」と一緒に笑ってあげて感情を伴う体験にしてあげる。主にこの二つの点で、親が一緒に楽しむことは良いと思います。

―親はどのような姿勢・考え方で子どもの言語発達や第二言語習得を見守るべきでしょうか?

「You can lead a horse to water, but you can’t make him drink. (馬を水飲み場まで連れていくことはできるけれど、水を飲ませることはできない)」という英語のことわざがあります。つまり、馬を引っ張っていけば水飲み場に連れていくことはできるけれど、「水を飲め」と言ったところで馬が飲んでくれるわけではありません。

親はつい過干渉や過保護になってしまいますが、自分が干渉することによって子どもが変わることと変わらないことをしっかり見極める必要がありますね。

馬が水を飲まないからといってイライラしても仕方ない。水を飲むか飲まないかは、馬にまかせるしかないわけです。「親が環境を整える」とは、そういうことだと思うんです。

例えば、子どものテストの成績が良いか悪いかは、親がコントロールすることはできません。子どもがストライキを起こしてテストを受けないかもしれませんし、親が試験会場に入れるわけでもありません。

親ができることは意外にも限られています。親が介入して改善できること、できないことをしっかり線引きしておくと、親はストレスが減ります。すると、子どもにイライラしてむやみに怒ることもなくなり、子どもが本来もっている能力にブレーキをかけたり、子どもがすねたりひねくれたりすることもなく、子どもが英語嫌いになる可能性も減ると思います。

池谷教授のお話からは、子どもにとってより良いバイリンガル環境をつくるためのヒントがいくつか伺えました。

まず、子どもは生まれてすぐのころから、周りの環境に適応した脳に発達していくことを親も教育者も理解しておく必要があることです。一つの言語だけに触れて育つ子どもはその言語を効率的に処理できる脳に発達していき、その代わり、ほかの言語をあとから母語のように習得することは難しくなります。一方で、二つの言語に触れて育つ子どもは、自然と二つの言語を聞き分け、使い分けられるようになっていき、池谷教授によると、脳の発達にとって負担になるということはありません。

この点を理解しておけば、「バイリンガル環境は脳の発達に悪影響を与える」、「バイリンガルはモノリンガルよりも劣っている」という偏見をなくし、バイリンガルの子ども本人にも劣等感ではなく自信をもたせることができます。

そして、第二言語の習得能力には、環境、遺伝子、感受性期、社会性、感情、記憶、親の関わり方といったさまざまな要因が影響することもわかりました。

幼いころから二つの言語に触れる環境における「言語獲得」に関しては、目に見える成果がないからといって「うちの子どもは英語に向いていない」と考える必要はありません。アウトプットがないからといって、何も身についていないわけでもありません。もし途中で言語環境が変わって英語に触れない時期がきたとしても、小さいころの体験は無駄になりません。親は、子どもの脳が環境に適応して変化する力を信じて、子どもを安心させながら、そして、「楽しい」などといったポジティブな感情を共有しながら、一緒に英語に触れる環境を楽しむことが大切です。

さらに、子どもの社会性が形成される9〜10歳ごろを過ぎたら、親は関わり方を変える必要があります。言語を効率的に習得できる感受性期が終わり、英語学習にいままでよりも努力が必要になるかもしれません。他者の立場に立って考える力が育ち、恥ずかしい気持ちが芽生えるかもしれません。親と一緒に何かすることを嫌がるようになるかもしれません。これらは、すべて自然な脳の発達であり、親ができることはどんどん限られていくのです。

子どもが何歳であれ、親がバイリンガル教育のためにできることは、「教えること」、「学ばせること」ではなく、学びたくなる環境や学びやすい環境をつくり続けること。実際に興味をもつかどうか、実際に学ぶかどうかは、本人次第です。

池谷教授のことば通り、「親ができること、できないことを見極める」。これこそが、子どもにとっても親にとっても良いバイリンガル環境づくりのポイントなのではないでしょうか。

(※7)例:Dale, P. S., Harlaar, N., Haworth, C. M. A., & Plomin R. (2010). Two by two: A twin study of second-language acquisition. Psychological Science, 635-640.

https://doi.org/10.1177%2F0956797610368060

【取材協力】

池谷 裕二教授(東京大学 薬学部)

<プロフィール>

薬学博士、脳研究者。専門は薬理学、神経生理学。2002年〜2005年にコロンビア大学(アメリカ)留学後、2014年より東京大学薬学部教授。研究テーマは「脳の可塑性(かそせい)の探究」(脳がどのように脳自身を変化させるのか)。海馬(かいば)の神経回路に内在する可塑性の実態、法則、メカニズム、生物学的機能を研究し、そこから得た知見を社会に有意義に還元することを目指す活動も行う。2018年10月には、科学技術振興機構の戦略的創造研究推進事業プログラムであるERATOの一貫として「池谷脳AIプロジェクト」を開始。神経回路と人工知能をリアルタイムに連動させることで脳の潜在能力を開拓する未来型実験を実施している。

■関連記事