日本の子供たちが、英語を身につけて ミライに羽ばたくために。

日本の子供たちが、英語を身につけて ミライに羽ばたくために。

2025.07.15

中田 賀之 教授(同志社大学)へのインタビュー記事 後編です。後編では、「教室内英語力評価尺度」の活用に期待される効果について紹介します。

著者:佐藤有里

―英語を使って授業を行うことについて不安を感じている先生方は多いと思いますが、中田先生はどのように考えていらっしゃいますか?

英語で授業をするうえで、誰しも不安は大いにあるはずです。それを解消できるだけの英語力が必要と思っていても、それが英検などの資格試験だけで測ることができるものではない、海外旅行でなんとかなるものでもない、ということも、多くの教師は知っています。

どのような英語力が必要で、どのように伸ばせばいいかわからない、と多くの方が思われているのではないでしょうか。

多くの場合は「それが何かわからない不安」があるんです。

―英語教育について専門的に学んできていない小学校の先生たちは、特に「わからない不安」を抱えているかもしれませんね。

ある学会で、小学校の先生が英語で授業する際の不安について研究発表をされていました。

私がコメントをさせていただく機会があったのですが、「英語で授業をして不安があるのはある意味自然なことであり、それが問題なのではなく、必要な英語力がどのようなもので、それをどのように身につけていくべきか、まずは知ることが大事」とお伝えしました。

その後、発表者の俣野知里先生、そしてその指導教員をしていらっしゃった泉恵美子先生(現在、関西学院大学 教授)とお話しし、「小学校にこそ教室内英語力尺度が必要です」と言われました。

教室内英語力評価尺度は、もともと中学校・高校の英語教員を対象に開発したものでしたが、これをきっかけに、いまは小学校の高学年・中学年の教室内英語力尺度の開発に取り組んでいます。

―どのように教育現場で活用されることを期待していらっしゃいますか?

生徒たちにとって安心して英語を使える環境が必要なのと同じように、教師にとっても、安心して英語を使って授業ができるような環境が必要です。

この尺度は、「英語で授業するとはどういうことか、どのように取り組めば良いのか、どういう点に注意して英語での授業の改善をすれば良いのか」ということについて、同僚や専門家と議論したり内省したりするときに活用できます。

「気づき」は、他者とやりとりしながら、自分の文脈に落とし込んで、内省してこそ生まれてきます。

小学校高学年用の尺度を開発するときにご協力いただいた小学校の先生方方は、プロジェクトに関わる中で教室内英語力についての気づきが高まりました。

教師が身につけるべき英語力がどのようなものかわからず試行錯誤されていた先生が「霧が晴れたよう」と表現されたのですが、このことばはとても印象的でした(中田ほか, 2024a)。

―「教室内英語力評価尺度」を教育現場で活用しやすいように取り組まれてきたことはありますか?

研究プロジェクトの第一の目標は、先生方が自身の力で、ほかの教員とも共同で、生徒・児童の理解のために、自分たちの教室内英語力を向上させてより良い授業をできるようにサポートすることです。

ですから、先生方が比較的容易にアクセスできるように、研究成果を発表する学会や学会誌を選んできました。

ホームページも作成し、尺度を公開してダウンロードできるようにして、その活用マニュアルや活用事例も掲載しています。

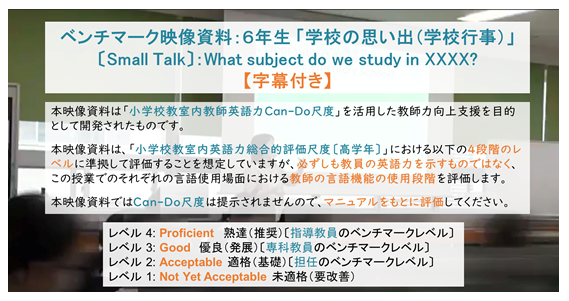

現在、複数の小学校版の「教室内教師英語力評価尺度」を開発中ですが、その一部を授業動画とともに紹介しています。

教員のみなさんが尺度の活用について学べるワークショップの開催も大切にしています。

ホームページで公開されている「小学校英語授業動画」(教室内英語評価尺度プロジェクト, 2024)。実際の授業でどのように尺度を活用して評価するかを学んだり、実際にマニュアルをもとに評価してみたりすることができる。

―具体的には、どのように活用できるのでしょうか?

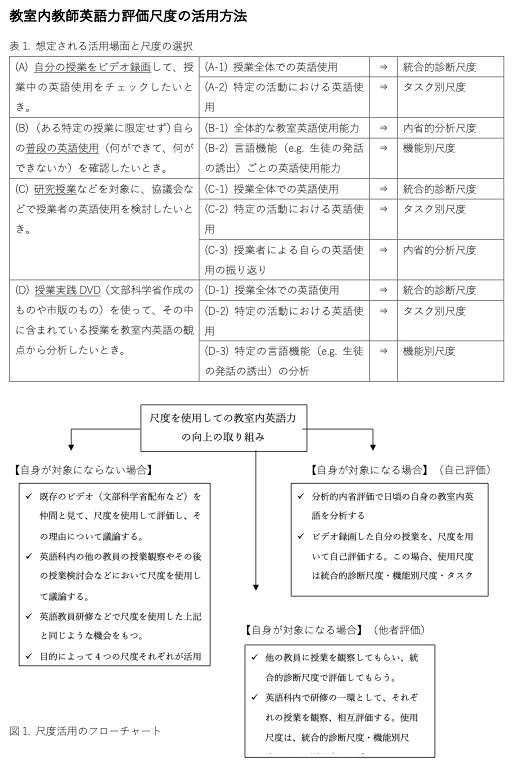

基本的には、目的によって活用する尺度を選択していただき、その尺度を使って授業観察をしたり、自分やほかの先生の授業動画を見たりして評価します。

ワークショップ、同僚による校内研修、指導教員と担任教員などで、ほかの先生と共同で評価の裏付けについて議論するのですが、実際の点数よりも、どういう理由でその評価にしたのか、という点について議論を深めつつ、できれば合意点を見出します。

お互いに気づきが高まるところにこの尺度活用の目的があります。

教室内教師英語力評価尺度の活用方法(教室内英語評価尺度プロジェクト, 2024)

―先ほど、ワークショップを大切にしている、というお話がありました。どのような効果を期待されていますか?

このプロジェクトにとってワークショップがなぜ重要かというと、ワークショップで学んだ先生たちがさまざまな研修やそれぞれの状況下でこの尺度を活用して、主体的に授業改善に取り組んでくれれば、そこで育った教員が同じように取り組んでくれることにつながるからです。

「この尺度によると◯◯◯◯とあるけれど、この授業の場面ではどんな意図があった?」、「生徒の反応はどうだった?」「私も経験あるけれど、……」というふうに、指導教員の内省にもつながるようにこの尺度を使っていただければと思います。

それぞれの教師が持っている信念(teacher belief)の背景には、自分が学習者だったときの経験もあります。その経験についてもお互いに聞くことで、新人の教師と経験のある教師との間に相互理解の対話が生まれ、ともに学んでいくことにつながればうれしいですね。

英語の授業を改善するための教室内英語力とはどのようなものか。自分はいま何ができていて何ができていないのか。そして、自分はどのような手順で同僚と一緒に改善していけばいいのか。その道筋がわかるようになると、不要な「不安」は払拭されるのではないでしょうか。

そのようなプロセスの中で、経験のある指導教員も自身の授業を改善することにつながれば理想的です。

―「教師の仕事は、生徒の学びに貢献すること」というお話がありました。教師が英語を使って英語の授業を行ううえで大切なことについて、改めてくわしく伺いたいです。

あくまで学びの主体は、学習者です。英語で授業をしても、生徒の学びが起こらなければ、それは教育的な意味を持ちません。

また、動機づけの観点から言うならば、生徒にとっては、単にゲームや歌の活動が一時的に楽しかったというだけでは不十分で、「何かを学んでいる」、「自分の意見が伝わった」という経験なしには、授業を楽しいとは思わないですし、成長にもつながりにくいです。

たとえ、たった一つの単語であっても、置かれた文脈で自身の生きた思いを自身のことばで表現する経験が大切です。

ですから、教師としては、生徒・児童の情意(感情)面と認知面(できることできないことを認識する)をサポートする必要があります。

―具体的にどのようなことを心がける必要がありますか?

生徒・児童一人ひとりの背景や状況を把握し、自分の教師としての英語力の実態も知り、どのような環境で、どのような手順で教室の雰囲気をつくるかを考えて、英語を使った活動を行う必要があります。

目標としては、できるだけ自然な発話の文脈をつくるようにして、生徒・児童が文脈の中で自身を表現するように導きたいですね。

ヒントを与えたりしながら適切なフィードバックを与え、生徒から発話を引き出し、生徒が間違ったり試行錯誤したりしながらも挑戦できるようサポートするんです。

―そうすると、やはり英検などの試験だけでは、教師にとって必要な英語力はなかなかわかりませんね。

資格試験で測る英語力も大事ではありますし、それがないとさまざまな授業場面で応用が効かないのも事実です。

でも同時に、特定のスコアがあったからといって、授業で生徒や児童の学びに資するような英語の使い方ができる、ということを保証するものではありません。

英語のネイティブ・スピーカーであっても、英語力のある人としか会話できない人や、生徒の理解や発話につながるような言い換えをしたり適切なヒントを与えたりすることができない人は、「教師としての英語力」がある人ではありません。

教師に求められる英語力は、「これだけあればいい」というものではなく、多面的かつ可変的であり、文脈に依存しています。

その状況の中で生徒や児童とともに試行錯誤しながら一緒につくりあげていく力なので、「できない」と思う必要はありません。できることから少しずつ取り組めばいいんです。

この点に気づくことが一番大事だと思いますし、「教室内英語力評価尺度」の活用によって気づくことができると信じています。

―「生徒と一緒に試行錯誤しながら身につけていく」という考え方がとても大切ですね。

「英語で授業をしても生徒はついてくることができないから英語での授業をやらない」と考えるのではなく、「生徒がついてくることができる英語での授業」、「教師が改善しつつ生徒と一緒に成長していける英語での授業」をして一緒に挑戦しようとする姿勢を見せれば良いと思います。

英語での授業を見る観点や生徒の状況・反応を見る観点に基づいて自身の授業を検証する。それを他者と議論して、教師一人ひとりが置かれた文脈で「教室内英語力」についての気づきを高める。その気づきを授業改善につなげる。「教室内英語力評価尺度」は、こうした教師の成長をサポートしてくれます。

また、教師にはそれぞれ異なった背景や個人的な事情があります。課題に気づいたからといって、すべて全力で改善に取り組むことができるわけではありません。

まずは、できることから一歩ずつ、ほかの教師や生徒とともに改善に取り組んでいく。その歩みは自身で決める必要があります。

その歩みを自身で決める際に、このような尺度や専門家(尺度の開発に関わった先生方も含めて)のサポートがあれば良いと思います。

―最後に、中田先生がいま特に関心を持っていらっしゃる研究テーマや、今後取り組まれる予定の研究活動について教えてください。

三つの研究テーマがあります。

1)教室内風土(classroom climate)

動機づけの研究に加えて、教室内英語力の研究を進めるなかで、教室の雰囲気が生徒の英語使用に大きく影響することがわかってきました(Nakata et al., 2022; Nakata & Gao, 2025)。

教師がさまざまな背景をもつ生徒の挑戦(発話)を引き出し(Elicit)、それをサポートする姿(Scaffolding)を見せることで、生徒は安心して英語で答える(挑戦する)ようになります。

そのような教室の雰囲気があると、ペアワークの生徒同士が同じようにscaffoldingをやり始めます。プレゼンが苦手な人が発表するときには、「がんばれ」というクラスメートからの声がうしろから聞こえてきます。

英語での授業においては、教師がどのような教室の雰囲気をつくれるか、ということがとても重要だと考えています。

素晴らしい先生方の授業の様子を拝見するなかで、この良い雰囲気はどのようにつくられるのか、何が違うのか、ということを知りたくなり、教室内風土と動機づけとの関係を研究するようになりました。

2024年4月から1年間、Andy Gao先生との共同研究に取り組むべく、ニューサウスウェールズ大学(オーストラリア・シドニー)で在外研究に従事しました。

また、事例研究を進めるとともに、教育心理学を専門とするAndrew Martin先生(ニューサウスウェールズ大学)のサポートを得ながら、教室内風土を測定する尺度の開発も進めています。

2)ナラティブ探究

Jean Clandinin先生(アルバータ大学 名誉教授)が提唱された「Narrative Inquiry as a Relational Methodology」(関係性に根ざした方法論としてのナラティブ・インクワイアリ)という研究アプローチです(Clandinin, 2012)。

もともとは医師・看護師や教師の教育で用いられていた研究手法なのですが、研究者自身も自らのことを語る点がとても興味深く感じました。

例えば医療であれば、医師や看護師の専門的な知識だけで問題を解決できるわけではなく、患者本人の理解と意思 も必要ですよね。医師が患者について学び、自分のことも振り返り、患者が納得できるように取り組むことも大切です。基本的には、教育も同じです。

研究者も教師も、お互いの文脈や背景がわからないことには自分の学びにはつながりません。研究者(ナレーター)と読み手(オーディエンス)がお互いにコミュニケーションをとれるような形の研究が求められているのではないかと思っています(Nakata et al., 2021, 中田ほか, 2024b)。

3)新人教師の「専門家としての成長」(professional development)

新人教師の過去、大学時代の学び、現在の葛藤を浮き彫りにし、研究に参加してもらうことで、彼らの成長につながるようなアカデミックな研究にしたいです。とても難しいですが、大事なことだと思っています。

ー中田先生は、動機づけや自己調整学習の研究に加えて、現場の先生たちに役立つ取り組みや研究活動を積極的にされていらっしゃいます。そこには、どのような想いがありますか?

最近、研究には、分析とリンクしているリサーチ・クエスチョン(研究で何を明らかにするのか) とは違う、リサーチ・アジェンダ(何のためにその研究をするのか)が重要だ、ということを再認識しました。

私は、はじめにお話しした通り、小学校時代の経験が動機づけの研究への興味につながり、「ほかの学習者をサポートする研究や実践がしたい」、「そのような研究・実践をしたいと願う教師をサポートしたい」という想いがあり、そのために研究に取り組んできました。

「教室内英語力評価尺度」は、研究者と実践者間の対話、実践者とほかの実践者間の対話を促進するための一つの道具でしかありません。

ですから、尺度を活用する場合は「何のために活用するのか」というアジェンダが重要なのだと思います。

いろいろな分野の先生方とお話をさせていただくなかで、量的研究であっても質的研究であっても、動機づけや自己調整学習についての研究であっても、「教室内英語力評価尺度」の開発の取り組みであっても、リサーチ・アジェンダは同じだということに気づくことができました。

リサーチ・アジェンダが同じであれば、量的研究では見えなかったことが質的研究で見えてきたり、現場の先生方に役立つような取り組みを通じてわかった問題点が量的研究も含めたアカデミックな研究に役立つ知見になるはずです。

―「何のために」という目的が同じであれば、どのアプローチも大切だということですね。

以前、前任校のある会議で当時の学長 梶田叡一先生(兵庫教育大学 名誉教授)がおっしゃった「二足のわらじを履きなさい」というお言葉をいまでも覚えています。つまり、「国際的な場でどんどん発表していきなさい」、そして「教室に行きなさい」ということですね。

アカデミックな研究と教育現場を行き来して両方に取り組むことは本当に大変でしたが、この考え方にはとても納得できましたし、とても大切だと思っています。

結局は、「人のウェルビーイングに貢献する」ということが私のアジェンダなのではないかと考えています。

明確なアジェンダがあるところには研究課題は生まれてきますし、そういう研究は推進されていくと信じています。

英語教師に求められる英語力とは何か。既存の英語試験では測りきれないのであれば、どのように評価したり目標を定めたりすればいいのか。

中田先生は研究仲間と共に長年にわたってこのテーマに取り組み、「教室内英語力評価尺度」を開発されました。

とても興味深い点は、この尺度が「評価」ではなく「成長」のためのツールである、ということです。

自分やほかの先生の授業を振り返って「気づき」を得る。専門家や同僚、先輩教師との「対話」を通じて、学び合いながら改善の道筋を立てる。そして、できることから少しずつ取り組んで試行錯誤していく。

そのような教師の成長をサポートする尺度の設計や活用方法に関するお話からは、現場の先生たちが抱える不安に寄り添いながらも、仲間と一緒に自分の力で成長への一歩を踏み出してほしい、という中田先生の想いが伺えます。

文部科学省が実施する調査(文部科学省, 2023a)からは、「英語教員が備えておくべき英語力」はCEFR B2レベル相当(英検準1級など)以上が目標になっていることがわかります。

また、このレベル以上に達している中学校教師は45%、高校教師は約81%であり、約10年前よりも着実に割合が増えていることが報告されています

一方、小学校教師(※1)の場合はわずか4%(文部科学省, 2023b)。英語の教員免許を持っている教師の割合が7%であることから、中学校・高校教師との差は当然と言えますが、この結果だけを見て、「中学校・高校の先生たちはうまく英語を教えられるけれど、小学校の先生たちはできない」と考えることはあまりにも早計です。

本記事が、生徒にとっての学びや教師の役割、さらには教育の本質に立ち返りながら「英語教師に求められる英語力」を見つめ直すきっかけになればと思います。

(※1)小学校に所属し、3〜6年生の英語授業を行う教師(英語の専科教師を含む)。臨時的任用者、非常勤講師は含まない。

【取材協力】

同志社大学 グローバル・コミュニケーション学部グローバル・コミュニケーション学科

中田 賀之 教授

<プロフィール>

専門分野は、英語教育学、応用言語学。主に外国語教育における動機づけ、自己調整学習、教師教育、教室内英語を専門とし、日本の学校教育における英語授業や英語教師をテーマとした研究を行う。セント・マイケルズ・カレッジ(アメリカ) 修士号(TESL)、トリニティー・カレッジ・ダブリン(アイルランド)博士号(応用言語学)取得。兵庫教育大学連合大学院学校教育研究科 博士課程 言語系教育講座 准教授、兵庫教育大学大学院 修士課程 言語系教育講座 准教授を経て現職。同志社大学の大規模な英語教育改革に携わり、新カリキュラム検討のワーキンググループ代表を務める。近年は、英語授業の改善および英語教師の専門的技能の向上・意識高揚を目的とし、教師と生徒が授業中に使用する英語力を評価するための「教室内英語力評価尺度」の開発や英語の教室内風土の改善をテーマとした研究に取り組む。

「教室内英語力評価尺度」ホームページ:

https://www1.doshisha.ac.jp/~yonakata/index.html

尺度やマニュアルなどをダウンロードできるほか、小学校の英語授業を実際に評価する様子がわかる動画資料も見ることができる。

■関連記事

Clandinin, D. J. (2012, September 12). A short video interview with Prof. Jean Clandinin, Keynote Speaker, BERA Annual Conference, University of Manchester [Interview]. Creative Commons.

https://www.youtube.com/watch?v=RnaTBqapMrE

Nakata, Y., & Gao, X. (Andy). (2025). Why classroom climate matters: Exploring Japanese university students’ motivational regulation within a classroom ecology. Language Teaching Research, 0(0).

https://doi.org/10.1177/13621688241310498

Nakata Y., Nitta R., & Tsuda A. (2022). Understanding motivation and classroom modes of regulation in collaborative learning: An exploratory study. Innovation in Language Learning and Teaching, 16, 14–28.

https://doi.org/10.1080/17501229.2020.1846040

Nakata, Y., Tokuyama, M., & Gao, X. (Andy). (2021). From teacher to teacher-researcher: A narrative inquiry into a language teacher becoming an agent of motivational strategies. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 50(4), 343–356.

https://doi.org/10.1080/1359866X.2021.1940841

教室内英語評価尺度プロジェクト(2024).「教室内英語力尺度活用マニュアル」. Retrieved from

https://www1.doshisha.ac.jp/~yonakata/index.html

中田賀之・長沼君主・狩野晶子・池野修・木村裕三 (2024a).「教師の教室内英語への気づきを高める―教室内英語力評価尺度(小学校高学年版)の開発に関する事例研究―」. JASTEC研究紀要, 42, 1–16.

中田賀之・宮崎貴弘・俣野知里 (2024b). 座談会「Narrative Inquiry を経験して」KELES Journal, 9, 27–35.

https://doi.org/10.18989/keles.9.0_27

文部科学省(2023a).「令和5年度『英語教育実施状況調査』概要」. Retrieved from https://www.mext.go.jp/content/20240527-mxt_kyoiku01-000035833_1.pdf

文部科学省(2023b).「令和5年度公立小学校における英語教育実施状況調査」. Retrieved from https://www.mext.go.jp/content/20240509-mxt_kyoiku01-000035833_2.pdf