日本の子供たちが、英語を身につけて ミライに羽ばたくために。

日本の子供たちが、英語を身につけて ミライに羽ばたくために。

2024.12.13

今回レビューした主な論文:

Miozzoほか著「意思決定における外国語の影響:母語と外国語でどれくらい異なるか」(2020年発表)

Miozzo, M., Navarrete, E., Ongis, M., Mello, E., Girotto, V., & Peressotti, F.(2020).Foreign language effect in decision-making: How foreign is it? Cognition, 199, 104245.

https://doi.org/10.1016/j.cognition.2020.104245

レビュー著者: Paul Jacobs

翻訳:Yuri Sato

まとめ

●意思決定における外国語の影響:

バイリンガルは、状況のシナリオが外国語で提示された場合、母語で提示された場合よりも感情的な判断が少なくなり、より実利的な決定を下すことが多い(外国語効果)。

●地域方言と感情的なつながり:

研究によると、ヴェネツィア語のような地域の方言は、たとえ生まれつき耳にしていたとしても、道徳的な意思決定を求められるタスクにおいて、教室で学んだ外国語と同様の外国語効果を示す可能性がある。

●直感的な意思決定と論理的な意思決定のバランス:

意思決定における言語の影響を理解することは、バイリンガルが直感的な処理(システム1)に頼るべき場合と論理的な処理(システム2)に頼るべき場合を判断するうえで役立ち、戦略的によりバランスのとれた意思決定を行うことがきるようになる。

私たちは日々、意思決定を行っています。直感に基づいて無意識に行われる判断もあれば、もっと意識的に制御されて慎重に行われる判断もあります。思い切って言ってしまえば、大半の人は、人生においてとりわけ重大な影響を及ぼすような場合、良識ある確実な決断をしたいと考えているでしょう。

例えば、お店でどのような飲みものを買うか即座に判断する決定は、直感に基づいて無意識に行われることがあります。ただし、学校でいじめられた子どもにどう対処するか、というような決定には、意識的な制御と慎重さが求められます。

では、外国語を話せる能力は、その人がどのように意思決定をするかに影響することがあるのでしょうか。

約10年前に発表されたある研究では、外国語を主に学校の授業で学んだバイリンガルは、選択肢が母語(より得意な言語)と外国語(より不得意な言語)のどちらで提示されたかによって、異なる道徳的判断を下すことが明らかになりました(Costa, Foucart, Hayakawa, et al., 2014)。

具体的に言うと、バイリンガルは、意思決定が求められる状況のシナリオを外国語で提示されたときに、直感的・感情的な理由で選択肢を選ぶことが少なくなり、より実利的な選択をする傾向がありました。つまり、多数派の利益のために少数派を犠牲にすることもいとわなかった、ということです。

これに対して、母語を使ってシナリオが提示された場合には、バイリンガルは直感に基づいて判断することが多く、より大きな利益のために犠牲を払うことをあまり望まない傾向が見られました。これは「外国語効果」と呼ばれています。

前述の研究が発表されて以来、その主張について調査する研究が豊富に行われてきました。それらの多くは、外国語が影響する可能性のある意思決定のタイプやバイリンガルの属性をより幅広く調査しながら先行研究の結果を裏づけるものでした(Circi et al., 2021; Del Maschio et al., 2022; Stankovic et al., 2022)。

もともと外国語効果は、そのネーミングの通り、外国語を話す人に見られるものでした。そこで疑問が生じます。「外国語効果は、第二言語を自然な日常生活の環境で学んだ場合にも見られるだろうか」という疑問です。バイリンガルの人々は多様であり、二言語の組み合わせや習熟度はさまざまです。ですから、ほかのタイプのバイリンガルも意思決定に関して同様の影響を受けるのかどうかを知ることは意義があるでしょう。

この現象について調べるために、イタリアの地域言語を研究対象として選んだ研究がいくつかあります(Miozzo et al., 2020; Peressotti et al., 2024) 。

イタリアでは、国語はイタリア語ですが、地域によって異なる方言や言語があります。イタリア北東部ではヴェネツィア語が話されていますが、これはイタリア語とは異なる地域言語であり、イタリア語のモノリンガル話者には理解が難しい場合があります。ヴェネツィア語は主に話しことばで使われており、学校では教わりません。

一般的には、生まれたときから家庭で話され、特定の地域でのみ話されています。日本のみなさんに照らし合わせて例えると、日本では日本語が国語ですが、一部の沖縄の家庭では、かなり異なる言語が話されています。別の言語だと見なされることがありますし、沖縄以外の地域の人たちには理解されません。

「外国語効果」が見られるのはなぜ?

Miozzo et al.(2020)の研究は、道徳的な意思決定を求められるタスクにおいて、地域言語に外国語効果が見られるのか、その地域言語が母語または社会言語(社会で使われている言語)のように作用するのか、あるいは地域言語が外国語のように作用するのかを調べました。念頭に置いていただきたい点は、外国語で意思決定をするときのほうが実利的な決定を下すことが多かったということです。

つまり、多くの人を救うために個人を犠牲にすることもいとわないのです。一方で、母語で意思決定をする際には、そうなる可能性が低かったのです。この現象を説明しようとする仮説はいくつかあります。

これらの結果に対する一つの説明として、生まれたときから触れている言語や身の回りで使われている言語は感情と深く結びついているけれど、教室で学んだ言語には感情がそれほど結びついていない、という考え方が提唱されています。これは、「情動低下説(Reduced Emotion Hypothesis)」と呼ばれています(概論はCosta, Corey, et al.(2019)を参照)。 脳画像を調べる研究では、バイリンガルが不得意なほうの言語または外国語で感情を刺激するような文章を読んだ場合、得意なほうの言語または母語で読んだ場合よりも、感情に関わる神経ネットワークがあまり活性化しないことが示されました(Pavlenko, 2012; Caldwell-Harris, 2015)。

「熟考強化説(Increased Deliberation Hypothesis)」(概論はCosta, Corey, et al.(2019)を参照)として知られるもう一つの仮説では、あまり得意でない言語を使うときには、ゆっくりと情報を処理する必要があり、そうすることでより長い時間をかけて熟考し、論理的な選択ができるようになる、と言われています。

これらの仮説はいずれも、二つのシステムが人間の意思決定に影響を与えるという概念と一致しています。一つ目は、「意思決定システム1(System 1 decision-making)」と呼ばれる直感的なシステムであり、これによって無意識のうちに答えが導き出されます。例えば、なぜ嘘をつくことが間違っていると思うか聞かれたら、あなたは「 だって、それは間違っているからです ! 」と答えるかもしれません。このような直感的な感覚は、私たちの感情や本能的な勘に基づき、自分の選択を導いています。

二つ目のシステムは、「意思決定システム2(System 2 decision-making)」と呼ばれていて、より論理的かつ内省的であり、はじめの直感的な反応に捉われない意思決定を可能にします(Kahneman, 2003)。

地域言語や社会言語との感情的なつながり

研究者たちが探求しようとしたことは、地域言語で感情を刺激するようなフレーズを読んだときに、社会的言語(イタリア語)で読んだときと同様の反応をするかどうか、という点でした。意思決定の反応を調べる前にまずこのテストを行ったのは、情動低下説の説明力を検証したかったからです。イタリア語とヴェネツィア語に対する情動的な反応が同様に強かったにもかかわらず、言語によって意思決定が異なっていた場合、情動低下説ではこの場合の結果を説明できず、ほかの説明を検討することができます。

感情を強く揺さぶるような愛情表現「I miss you(あなたがいなくてさみしいです)!」や侮辱的な表現「I am sick of you(あなたにはうんざりです)!」、忠告表現「Be good(良い人間でいなさい)!)がイタリア語とヴェネツィア語でどのように感じられるかを明らかにするために、情動強度の評価尺度(Emotional Intensity Rating Scale)が用いられました。参加者は、イタリア語でテストを受けた人が97人、ヴェネツィア語でテストを受けた人が120人でした。予想されていた通り、この二つの言語間では情動的な反応に違いはありませんでした。これは、参加者がこれまで育ってきた家庭でどのように両言語が使用されていたか、そして、どちらも言語も習熟度が高かったことに起因していると推測されます。別の先行研究では母語であっても流暢に話せる外国語であっても同様の感情が引き起こされることが示されており(Pavlenko, 2017)、これを裏付ける結果です 。

道徳的な意思決定 〜地域言語か社会言語かで違いが出る?〜

「アジアの疾患問題」課題について

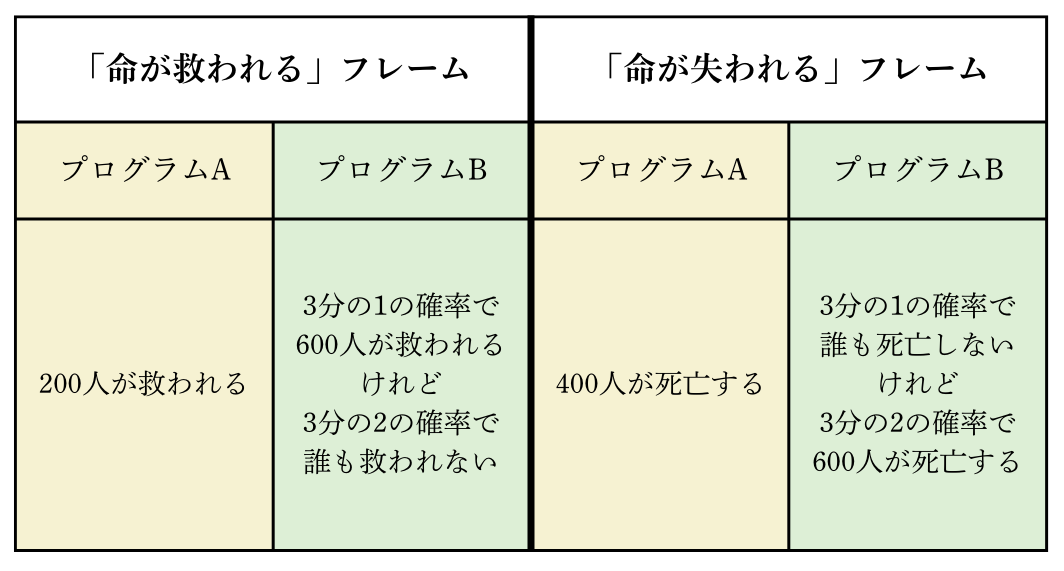

次に、前述の先行研究(Costa, 2014)と同様に、「アジアの疾病問題(Asian Disease Problem)」と「歩道橋ジレンマ(Footbridge Dilemma)」という二つの道徳的判断課題のテストが行われました。「アジアの疾病問題」は、心理学における意思決定のシナリオであり、フレーミング(情報をどのように見せるか)が選択にどのように影響するかを明らかにします。参加者には、「命が救われる」というフレーム(見せ方)のシナリオが2種類、そして、「命が失われる」というフレームのシナリオが2種類提示されます。

例えば、ある疾病がいま流行しそうになっていて、そうなれば600人が死亡する可能性が高いとします。プログラムAを選ぶと、200人が「救われる」。プログラムBを選ぶと、3分の1の確率で600人が「救われる」けれど3分の2の確率で誰も救われない。この二つは、「命が救われる」というフレームのシナリオとして提示されます。バイリンガルにかかわらず一般的に、このようにポジティブな表現で提示された場合、約75%の人は、リスクの高い選択肢よりも、ある程度の成果が出る選択肢(プログラムA)を選ぶ傾向にあります。

逆に、起こり得る損失を目の前にした場合には、人はリスクを冒そうとする傾向があります。例えば、同じ状況が「命が失われる」というフレームで提示された場合、次のように聞こえます。プログラムAを選ぶと、400人が「死亡する」。プログラムBを選ぶと、3分の1の確率で誰も死亡しないけれど3分の2の確率で600人が「死亡する」。

一般的に、このようなフレームでシナリオが提示された場合、人はよりリスクの高い選択肢であるプログラムBを選択します。これは「フレーミング効果(Framing Effect)」と呼ばれており、選択肢がどのようにフレーミングされるかによって人は判断を変える、ということです。

では、同じシナリオを外国語で提示されるとどうなるでしょうか。外国語で提示されると、フレーミング効果の影響をあまり受けない傾向があります。問いかけがどのようにフレーミングされるかに左右されることなく、より一貫性があり、あまり感情に流されない意思決定を行う傾向があります。

イタリア語とヴェネツィア語を対象とした調査の結果

「アジアの疾病問題」のタスクには、イタリア語のネイティブ・スピーカーでヴェネツィア語の習熟度が高い195人が参加し、シナリオはこの二言語のいずれかでランダムに提示されました。

イタリア語とヴェネツィア語の両方に同様の感情的感受性を示したにもかかわらず、この研究では地域言語に外国語効果が認められました。バイリンガルの参加者にシナリオを地域言語(ヴェネツィア語)で提示したところ、フレーミング効果の影響が少ない傾向があり、より一貫した意思決定をできることが示されました。これは、外国語でシナリオを提示された場合と同様の結果です。

「歩道橋ジレンマ」課題について

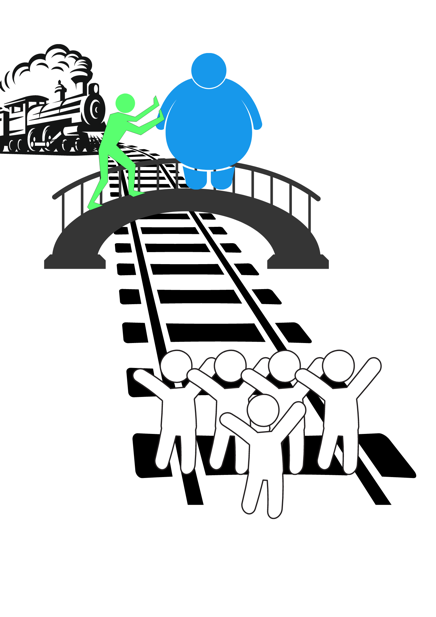

二つ目の道徳的判断課題は、「歩道橋のジレンマ」 と呼ばれており、シンプルなシナリオを基にしたタスクです。

あなたが大柄な男性と一緒に歩道橋の上にいて、その下には鉄道がある、という状況を想像してみてください。暴走した列車が線路にいる5人に向かって走っていて、このままでは5人は死んでしまいます。一緒にいる男性を橋から線路に突き落とせば、列車は止まり、5人の命が助かります。ただし、それは罪のない人を殺したことになってしまいます。あなたならどうしますか?

この問いかけを母語で提示された場合、約80%の人が、5人を救うために1人を殺さない、という直感的な回答を選択します。しかし、シナリオが外国語で提示された場合は外国語効果が示され、5人を救うために1人を犠牲にする、というより実利的な選択肢を選ぶ傾向がありました。全体的な利益を最大化する行動を選ぶ可能性は、外国語の使用によって高まったのです。

イタリア語とヴェネツィア語を対象とした調査の結果

この心理テストには、イタリア語・ヴェネツィア語のバイリンガル225人が参加しました。「アジアの疾病問題(Asian Disease Problem)」のテストで外国語効果が示されたように、このテストでも外国語効果が示されました。テストの結果、シナリオが地域言語(この場合は参加者にとって外国語であるヴェネツィア語)で提示された場合、実利的な選択肢がより多く選ばれることが示されたのです。

この研究では、イタリア語とヴェネツィア語の両言語が同等の情動的な反応を引き起こし、それぞれの言語の習熟度も比較的同等でしたが、それでも地域言語でシナリオが提示された場合には外国語効果が見られました。

情動性の低下や習熟度の低さでは、二つの言語で反応に違いが出た理由を説明できないため、研究者たちは、言語が使用される状況も、人がどのように意思決定を行うかに影響する可能性がある、と指摘しています。例えば、ヴェネツィア語は、その地域の家族や友人との間で使われますが、社会言語であるイタリア語のようにメディアや公的機関・公共の場で使われることがありません。

教室で学ぶ外国語の場合に照らし合わせると、その言語が使われる文脈は、通常の社会的文脈から比較的切り離されています。

今回の研究結果は重要です。

なぜなら、より冷静な判断を下せる能力は、教室で学んだ言語の使用によって可能になるだけではなく、高いレベルで習得した家庭言語を使うときにも当てはまることが示唆されるからです。ただし、この研究者たちは、意思決定に影響する要因として感情や言語習熟度の役割を否定していません。むしろ、文脈に由来するこれらの要因を今後の研究における仮説に追加することを提言しています。

第一に、人がどのように意思決定を行うかは、そのほかの要因によっても変化しうるということを認識しておく必要があります。意思決定は、文化(Winskel & Bhatt, 2020)、時間帯、経験など(Costa, Duñabeitia, et al., 2019)、さまざまなものに影響を受けます。しかし、このようなさまざまな要因があるものの、どの言語かという要因は、一貫して意思決定のプロセスを変化させるようです。これはとても興味深い実態です。

第二に、外国語効果を示した研究は、道徳的(情動的)な判断について扱っています。強い感情と密接に関連しない判断については、外国語効果は見られませんでした。つまり、そのような判断の回答は、回答するときに使用した言語によって変化しなかったのです(Costa, Foucart, Arnon, et al., 2014)。したがって、すべての判断が言語によって影響を受けるわけではありません。現時点では、道徳観が重要となる判断においては言語による違いが認められる、という研究結果が一貫して報告されています。

最後に、第二言語の習熟度が低い人を対象にこれらの意思決定シナリオでテストしたところ、外国語効果は示されませんでした(see Kirova & Camacho, 2021 for discussion)。その言語を処理するために必要なパワーが大きすぎるため、熟考したうえでの回答ができなかったのです。ですから、外国語を学び始めたばかりの時期に外国語効果を体験することは期待しないようにしましょう。

より合理的な根拠に基づいて意思決定を行うことはさまざまな状況で役立ちますが、すべての状況で感情よりも合理性を重視しすぎないよう注意する必要があります。システム1(直観的)とシステム2(論理的)の両方の意思決定プロセスが重要です。例えば、もしあなたのお子さんが交通量の多い道路に向かって走っている場合、道路にたどり着く前に、システム1の無意識の反応によって全力で走り、お子さんを止めることが肝心です。脳が情報を処理するのを待っていたら、良くない結果に終わってしまいます。

一方、お子さんが通う学校を探している場合は、第一印象で決めてしまいたくなるかもしれません。それでも、最終的な決断を下す前に、一度立ち止まって、さまざまなメリットとデメリットをよく考えてみたほうが良いでしょう。この場合、システム2の意思決定プロセスを無視することは、あまり有益ではありません。

どちらの意思決定システムにもそれぞれの役割がありますが、複数の言語を話す人たちにとっては、それらの言語が意思決定の仕方に影響を与える可能性があり、自分がどのように意思決定したいかをの選べる可能性も生まれます。もしあなたの英語やほかの外国語の力が中級レベルであれば、試しに、より論理的な考え方が求められる大きな決断を迫られた際に、使用する言語を苦手なほうの言語に変えてみてください。試してみて、自分の反応が変化するかどうか確かめるのです。

例えば、私は日本語と英語を話しますが、日本語は英語よりも苦手です。文章を読んでいて、より深く感情移入したいときは、英語で一気に読み進めますが、ことばの細かい部分まで本当に分析して知りたい場合は日本語が役に立ちます。

最後になりますが、現在、AIの台頭により、子どもにとって外国語を学ぶことが重要かどうかという議論が起こっています。もしAIがすべてを翻訳できるとしたら、外国語学習に何の意味があるのか、ということです。さて、今回の記事では、脳内に複数の言語がある人たちにとって、そのことから影響を受けるのは言語システムだけではないことが少しでもおわかりいただけたでしょうか。バイリンガルであるからこそ、感情や意思決定、そのほかさまざまな認知的・社会的・文化的要因(Bialystok, 2022)が変化します。

このように、バイリンガリズム(二つの言語を使うこと)は、私たちの生活のさまざまな側面に影響を与えます。研究すべき分野はほかにもたくさんありますが、言語が私たちの生活や人生に与える影響について、すでにどのようなことが明らかになっているのかを知るのは興味深いことです。

Bialystok, E. (2022). Bilingual children: Families, education, and development (First edition). TBR Books.

Circi, R., Gatti, D., Russo, V., & Vecchi, T. (2021). The foreign language effect on decision-making: A meta-analysis. Psychonomic Bulletin & Review, 28(4), 1131–1141.

https://doi.org/10.3758/s13423-020-01871-z

Costa, A., Corey, J. D., Hayakawa, S., Aparici, M., Vives, M.-L., & Keysar, B. (2019). The role of intentions and outcomes in the foreign language effect on moral judgements. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 72(1), 8–17.

https://doi.org/10.1177/1747021817738409

Costa, A., Duñabeitia, J. A., & Keysar, B. (2019). Language context and decision-making: Challenges and advances. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 72(1), 1–2.

https://doi.org/10.1177/1747021818789799

Costa, A., Foucart, A., Arnon, I., Aparici, M., & Apesteguia, J. (2014). “Piensa” twice: On the foreign language effect in decision making. Cognition, 130(2), 236–254.

https://doi.org/10.1016/j.cognition.2013.11.010

Costa, A., Foucart, A., Hayakawa, S., Aparici, M., Apesteguia, J., Heafner, J., & Keysar, B. (2014). Your Morals Depend on Language. PLOS ONE, 9(4), e94842.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0094842

Del Maschio, N., Crespi, F., Peressotti, F., Abutalebi, J., & Sulpizio, S. (2022). Decision-making depends on language: A meta-analysis of the Foreign Language Effect. Bilingualism: Language and Cognition, 25(4), 617–630.

https://doi.org/10.1017/S1366728921001012

Kahneman, D. (2003). A perspective on judgment and choice: Mapping bounded rationality. American Psychologist, 58(9), 697–720.

https://doi.org/10.1037/0003-066X.58.9.697

Kirova, A., & Camacho, J. (2021). Can You Make Better Decisions If You Are Bilingual? Languages, 6(1), 43.

https://doi.org/10.3390/languages6010043

Miozzo, M., Navarrete, E., Ongis, M., Mello, E., Girotto, V., & Peressotti, F. (2020). Foreign language effect in decision-making: How foreign is it? Cognition, 199, 104245.

https://doi.org/10.1016/j.cognition.2020.104245

Peressotti, F., Lorenzoni, A., & Miozzo, M. (2024). Moral judgments in native, regional, and foreign languages. Bilingualism: Language and Cognition, 27(1), 154–163.

https://doi.org/10.1017/S1366728923000342

Stankovic, M., Biedermann, B., & Hamamura, T. (2022). Not all bilinguals are the same: A meta-analysis of the moral foreign language effect. Brain and Language, 227, 105082.

https://doi.org/10.1016/j.bandl.2022.105082

Winskel, H., & Bhatt, D. (2020). The role of culture and language in moral decision-making. Culture and Brain, 8(2), 207–225.

https://doi.org/10.1007/s40167-019-00085-y