日本の子供たちが、英語を身につけて ミライに羽ばたくために。

日本の子供たちが、英語を身につけて ミライに羽ばたくために。

2025.07.15

小学校で英語教育が本格化していくなか、「自分は英語が苦手だから、生徒たちに英語を教えることはできない」、「ましてや、英語を使って授業をすることなんてできない」と不安を感じている小学校の先生たちは多いかもしれません。でも、本当にそうなのでしょうか?そもそも、教師にはどのような英語力が求められるのでしょうか?

今回は、このテーマに共同研究者や現職教員とともに取り組み、「教室内英語力評価尺度」を研究開発された中田 賀之 教授(同志社大学)にお話を伺いました。

前編では、研究開発までの経緯やその成果についてご紹介します。

著者:佐藤有里

まとめ

●英語教師には、実際の授業で使って生徒の学びに貢献する「教室内英語力」が求められる。

●「評価」ではなく「成長」を目的とした『教室内英語力評価尺度』が開発された。教師の気づきと授業改善の道筋づくりをサポートする役割が期待される。

●教師に求められる英語力は、多面的かつ可変的であり、文脈に依存する。まずはできることから生徒やほかの教師とともに試行錯誤を重ねながら少しずつ身についていく力。

―中田先生は、もともとは動機づけの研究がご専門とのことです。どのような経緯や理由で関心をもたれたのでしょうか?

小学生のころは病気がちで勉強ができるタイプでもなかったのですが、ある先生との出会いで大きく変わることができました。

先生やクラスの雰囲気がとても良くて、日本史がすごく好きになったんです。すると、日本史だけはテストの点数が取れるようになって、この経験をほかの教科の学習にも応用していったら勉強が少しできるようになりました。

いま振り返ると、こういう学習者としての経験が「生徒をどのように動機づけるのか」、「生徒はどのように動機づけられるのか」、「そこにはどのような学びのメカニズムがあるのか(自己調整学習)」といった研究テーマへの興味につながったのかなと思っています。

大学で経済学を学んで3年ほど企業で仕事をしていたのですが、アメリカの大学院に行くことを決めて修士課程で学んでいるときにRobert Gardner先生(※1)の本と出会いました。

1日中夢中になって読んでいたのですが、それがとても楽しかったですし、英語は中高生のころから好きだったので、英語教育での動機づけに興味をもちました。動機づけは、長年取り組んでいる研究テーマです。

―「教師教育」も中田先生の専門分野の一つですが、このテーマにはどのような経緯で関心をもたれたのでしょうか?

ご縁があって2001年から15年間、兵庫教育大学で動機づけについての教育・研究に取り組んだのですが、兵庫教育大学の大学院は現職教員の教育を目的として設置されています。

そこでさまざまな現職教員の方々に出会い、教員にも生徒と同じようにさまざまな背景があることを知りました。

教師教育者として、生徒の動機づけに役立つような研究をする院生(現職教員)をサポートしたいと思うようになり、教員研修など、教師をサポートする活動にも取り組んできました。

―「英語教師に求められる英語力をどのように評価するか」という研究テーマにはどのように出会ったのでしょうか?

兵庫教育大学で教鞭をとり始めて数年経ったころ、文部科学省が『「英語が使える日本人」育成のための戦略構想』(※2)を策定することになりました。

そのときに、ある学会から依頼を受けまして、教員の英語力指標について検討するメンバーの一人になったことがきっかけです。

それは、英検、TOEFL、TOEICなど、いわゆる標準化テストを指標とすることについて検討する、というものでした。

―文部科学省の発表資料(文部科学省, 2002)を見ると、「英語教員が備えておくべき英語力の目標値の設定」、という計画があります。「英検準1級、TOEFL550点、TOEIC730点程度」とされていますが、現場の先生たちからはどのような反応がありましたか?

現職教員に意見を尋ねてみると、やはり、英語教師に求められる英語力、つまり「授業で実際に使える教師の英語力」をそのような指標で測ることはできない、という声が多数ありました。

このような声が出ることはあらかじめ想定されていたと思いますが、特に中学校の英語教員の多くはこのレベルに達していない、という声もありました。

たしかに、私が大学院で指導してきた中学校教員の中にも、英語で論文を書くのが難しかったりする先生はいました。

ただ、それでも逃げずに一生懸命、教師のプロとして指導に取り組んでいらっしゃるのはすごいなと思っていましたし、文部科学省の仕事でいろいろな学校を見るなかで、英語力がそれほど高くなくてもその先生なりに英語を使って良い授業ができることもわかりました。

また、英語力は高いけれど、英語で授業をやろうとしても生徒がついてこられなくてうまくいかない、という先生もいました。

―「英語を使って英語の授業をする」という文部科学省の方針や現場の先生たちの反応について、中田先生はどのように考えていらっしゃいましたか?

当時、学習指導要領でも「英語の授業は英語で」と言われるようになって、英語での授業に注目が集まっていました。

その際、学習指導要領のポイントは「英語を使用して活動できる環境づくり」にあったと思います。生徒たちが自分のことばで表現する経験を積めるような場面や雰囲気をつくることが大事、ということです。

これは学習指導要領をよく見ればわかるのですが、オール・イングリッシュの授業のことだと誤解している教員がいたことは気がかりでした。

そういう先生たちは、これまでやったことがないことなのでプレッシャーを感じますよね。

おそらく、そのような不安をサポートするような研修が十分に行われず、生徒たちがどのような力を何のために身につける必要があるのか、ということが正しく伝わっていなかったのではないかと思います。

―学習指導要領の意図が現場の先生たちにうまく伝わらなかったということですね。

そういうケースもあったと思います。実際には、文部科学省が県の教育委員会に配布したDVD(高等学校や中学校で英語を使って行う英語の授業について紹介するDVD)を見たのですが、「生徒の学び」という観点から妥当と思われる箇所では、先生が適切に日本語を活用している授業の様子も紹介されていましたから。

また、英語を使って授業をしようと奮闘されている先生の姿を見て、このような教員の姿が生徒に伝わるのだと私なりに理解していました。

同時に、実際にどのように英語で授業をするべきなのか、どのような教室の雰囲気をつくり出すのか、というメカニズムを解明して、教師が自らの力で英語を使った授業の改善に取り組めるようサポートする必要があると強く感じました。

私個人としては、文部科学省の「スーパー・イングリッシュ・ランゲージ・ハイスクール」(※3)企画評価会議の協力者として、全国のさまざまな高校を視察する機会があり、英語で素晴らしい雰囲気の授業をされる先生にもお会いできました。

この貴重な経験は、研究においても実践においても、授業のメカニズムを考えるうえでとても役立っています。

このような疑問から、世界ではどのような教室内英語力(英語での授業を行うために必要な英語力)の指標があるのか、調べるようになりました。

―当時、海外で使われている英語力の指標には、どのようなものがあったのでしょうか?

当時は、「CEFR」(※4)に関心が集まっていた時期でした。また、恩師の一人であるDavid Little先生(トリニティー・カレッジ・ダブリン名誉教授)は、ヨーロッパ言語ポートフォリオの開発に携っていらっしゃいました。

ですから、私も「置かれた文脈・場面で、誰に対して、どのようなメッセージを伝えることができるか」という点を重視した言語力の指標にはある程度理解がありました。

また、「ACTFL-OPI」(※5)という指標をベースに開発されたアルクの英語スピーキングテストがありました。兵庫教育大学の同僚と一緒に、その面接者と評価者の資格を取るトレーニングを受けたのですが、その経験も英語力の指標について理解するうえで大いに役立ちました。

同時に、海外で使われている既存の英語力指標については、こと日本の学校教育で活用するとなると、やはり限界があると感じていました。

―海外で使われている指標の中でも、特に参考にされたものはありましたか?

いろいろと調査をしているうちに、日本と同じアジア圏の学校教育ですでに使用されている指標があることを知りました。

香港の教育局が開発した「LPATE(Language Proficiency Assessment for English Language Teachers)」という指標です。

英語教師の英語力をさまざまな観点から測定する指標なのですが、その中でも、教室内で使う英語力を対象とする「CLA (Classroom Language Assessment)」(※6)に大変興味をもちました。

1990年代に中国に返還されることになった際に、英語教員の英語力が下がらないようにするための政策が始まったことが背景にあると思います。

香港は、教師教育の分野で優れた研究者がいるので、もともと関心がありました。

また、「教師は間違えてはいけない」、「面目を失いたくない」という考え方など、香港と日本の文化が似ていることもわかっていたので参考にしたいと考えました。

―香港のCLAは、どのような指標なのですか?

トレーニングを受けた指導員がこの指標を使って授業観察を行い、授業後にコメントをします。そして、基準に満たなかった教師は、研修を受けることになります。

5段階評定のうち「3」がベンチマーク(基準)であり、「1」(Unacceptable)と評価された場合は、英語教師には適していない、と評価されます。日本の教員免許更新と比べると、とても厳しいテストですよね。

私としては、日本でこうしたハイステークスな査定(その結果が教師本人に大きな影響を与える査定)のための指標ができることには一抹の不安をもちました。

―なぜ不安に思われたのですか?

教師の仕事は、生徒の学びに貢献することです。

そのための英語力や英語での授業がそのような尺度で査定されるとしたならば、それは教師にとっても生徒にとっても望ましくないと考えたからです。

その懸念の背景には、教師自らが課題に気づいて、教師のペースで自発的に改善に取り組み、生徒と一緒に英語での授業をつくっていかなければならない、という思いがありました。

つまり「教師の動機づけなしには、生徒の動機づけは生まれない」ということです。

―香港の英語教師のみなさんは、そのような厳しい査定を受けることについてどのように捉えていると思われますか?

香港でいろいろな学校を訪問したりお話を聞いたりしたのですが、先生方からもティーチャー・トレーナーの方々からも、抵抗感や反発がそれほど感じられませんでした。現場にもある程度定着している印象がありましたね。

普段から評価されることに慣れていて、最初からベンチマークがしっかり教師に共有されているからか、評価の結果も「自分はまだ基準に足りていないのだな」くらいに捉えられるのかもしれません。

ただ、日本の場合は、まだそのような準備ができていないですよね。「何も背景を知らないのにだめ出しをされることがある」というような声は現場教員のみなさんからよく聞いていましたから、香港と同じような方向に行くことはとても懸念しました。

―日本の教育現場向けの指標は、どのように研究開発を始められたのでしょうか?

評価そのものではなく、「専門家としての成長(professional development)」を目的とした指標をつくれないだろうか、ということをCLAの策定に関わりのあったSteve Andrews先生(香港大学)に相談し、科学研究費の研究プロジェクトに協力者として参加していただきました。

科研のプロジェクト・メンバーと中学校・高校の現職教員と一緒に「教室内英語力評価尺度」の研究プロジェクトを立ち上げ、現在に至っています(※7)。

実際に香港へ行って、LPATEやCLAの開発に関わった研究者を訪問したり、たくさんの教師教育者にお会いしたりしました。

また、CLA指導員の方が中等学校や初等学校で授業観察をしている様子やCLAを活用して評価・指導助言をしている様子も見せていただきました。

香港評価局・香港教育局も訪問して聞き取り調査を行い、私たちが研究開発する評価尺度についても意見交換を行いました。

―「教室内英語力評価尺度」の研究開発では、どのような試行錯誤がありましたか?

協力者の現職教員に使用してもらったり意見をもらったり、実際に教員研修やワークショップで使用したりしながら、会議と検証を繰り返しながら尺度をつくり上げていきました。

注意した点は、教師のやる気が削がれるような文言は避けるということです。

例えば、香港のCLAは5段階評定のうち一番下の評価が「Unacceptable」(適格レベルではない)と記載されていますが、Steve Andrews先生は、教員は向上しようと取り組んでいるのだから「Not-Yet-Acceptable」(まだ適格レベルに達していない)とするべき、とおっしゃってくださいました。

この考え方は一例にしか過ぎませんが、教師が改善に取り組んでみようと思わなければ、このような尺度は意味を持ちません。

―先生本人が「英語教師に向いていない」と捉えてしまったら、自分には無理だとあきらめてしまうかもしれませんね。

でも一方で、教師が課題に気づかないような尺度では、実際の英語の授業は改善せず、結果として生徒の学びにつながりませんよね。

生徒の自己調整学習をサポートするのと同じように、教師が自身の英語での授業について「生徒の学び」という観点から情意(感情)面と認知面(できることできないことを認識する)をサポートするうえで活用できる尺度でなければ、授業改善はありえないわけです。

ここはとても大事なところで、いまも試行錯誤を重ねています。

特に小学校の担任教員は、英語を専門的に学んでこられていませんから、この点をどのように考慮して尺度を策定するかは、我々にとっても挑戦の連続です。

―現時点では、どのような研究成果がありますか?

約15年にわたって取り組み、教師と生徒が教室内で使う英語力を向上させるための評価尺度を開発してきました。

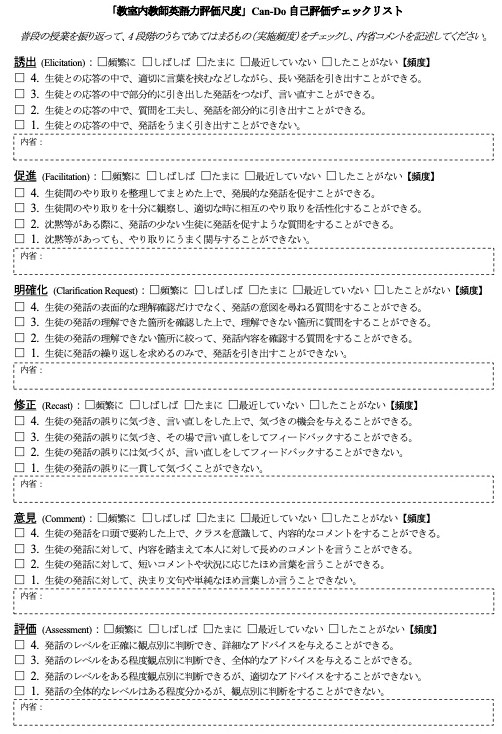

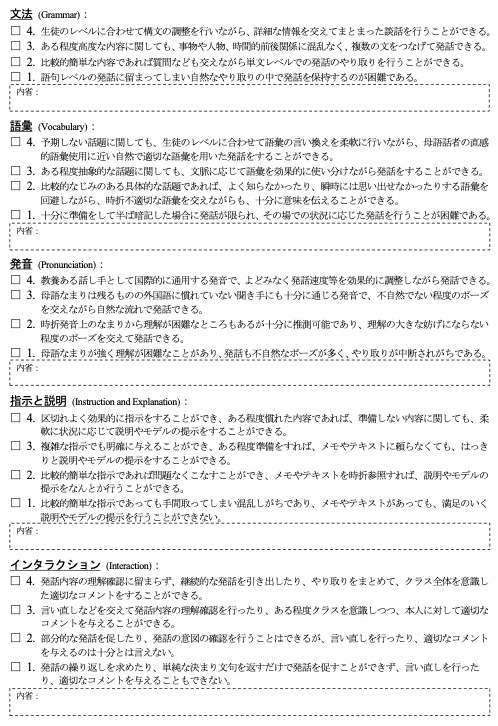

1)教室内教師英語力評価尺度(中学校・高校版・小学校高学年版)

教師自身が英語授業で求められる英語力を可視化し、「学習者の理解度」という視点からその発達段階を捉えるための尺度です。

2)教室内生徒英語力評価尺度(中学校版)

学習者の英語使用を促すため、学習者が使用する教室内英語そのものを評価する尺度です。

研究成果は、これまで海外・国内のいろいろな学会で発表したり、シンポジウムを開いたり、『Language Testing in Asia』などの国際誌や日本の『KELESジャーナル』などで論文(例:Kimura et al., 2017; Nakata et al., 2018; 池野, 2018; 中田, 2018; 木村, 2018; 長沼, 2018)を出版したりしてきました。

「教室内教師英語力評価尺度」Can-Do自己評価チェックリスト(教室内英語評価尺度プロジェクト, 2024)

(※1)ウェスタンオンタリオ大学(カナダ)Robert C. Gardner名誉教授。第二言語習得の動機づけに関する研究の第一人者。

(※2)『「英語が使える日本人」の育成のための戦略構想』は、英語教育の改善を目的として文部科学省がとりまとめた行動計画。2002年、有識者からの意見聴取を踏まえて策定された(文部科学省, 2002)

(※3)2002年〜2007年度に実施された文部科学省主導の事業。先進的な英語教育に取り組む高等学校と中高一貫教育校を「スーパー・イングリッシュ・ランゲージ・ハイスクール(SELHi)」に指定。SELHiに指定された学校は、英語教育を重視したカリキュラムの開発、大学や中学校などとの連携方法についての実践研究を行った(文部科学省, 2010)。

(※4)CEFR:Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessmentの略。外国語の学習、教授、評価のためのヨーロッパ共通参照枠。20年以上にわたる研究を経て、2001年に欧州評議会が発表した、外国語の学習者の習得状況を示す際に用いられる枠組み。語学シラバスやカリキュラムの手引きの作成、学習指導教材の編集、外国語運用能力の評価のために、透明性が高く、わかりやすい、包括的な基盤を提供するもの(Council of Europe, 2001; 文部科学省, 2018a)。

(※5)ACTFL OPI:ACTFL Oral Proficiency Interviewの略。ACTFL(全米外国語教育協会)が開発した、外国語の口頭運用能力を測るインタビュー形式のテスト。

(※6)詳細は、香港教育局のウェブサイト(https://www.edb.gov.hk/en/teacher/qualification-training-development/qualification/language-proficiency-requirement/cla.html)を参照してください。

(※7)詳細は、「教室内英語力評価尺度活用マニュアル」ウェブサイト(https://www1.doshisha.ac.jp/~yonakata/)を参照してください。池野修先生、木村裕三先生、長沼君主先生は当初よりのメンバーであり、狩野晶子先生は小学校の尺度からプロジェクトに参画。

【取材協力】

同志社大学 グローバル・コミュニケーション学部グローバル・コミュニケーション学科

中田 賀之 教授

<プロフィール>

専門分野は、英語教育学、応用言語学。主に外国語教育における動機づけ、自己調整学習、教師教育、教室内英語を専門とし、日本の学校教育における英語授業や英語教師をテーマとした研究を行う。セント・マイケルズ・カレッジ(アメリカ) 修士号(TESL)、トリニティー・カレッジ・ダブリン(アイルランド)博士号(応用言語学)取得。兵庫教育大学連合大学院学校教育研究科 博士課程 言語系教育講座 准教授、兵庫教育大学大学院 修士課程 言語系教育講座 准教授を経て現職。同志社大学の大規模な英語教育改革に携わり、新カリキュラム検討のワーキンググループ代表を務める。近年は、英語授業の改善および英語教師の専門的技能の向上・意識高揚を目的とし、教師と生徒が授業中に使用する英語力を評価するための「教室内英語力評価尺度」の開発や英語の教室内風土の改善をテーマとした研究に取り組む。

「教室内英語力評価尺度」ホームページ:

https://www1.doshisha.ac.jp/~yonakata/index.html

尺度やマニュアルなどをダウンロードできるほか、小学校の英語授業を実際に評価する様子がわかる動画資料も見ることができる。

■関連記事

【特別対談】小学校教員と研究者が語る、小学校英語教育のいま 〜東京学芸大学附属大泉小学校 石毛教諭×早稲田大学 原田教授〜(前編)

「小学校文化」に根づいた外国語教育が日本の強み 〜文部科学省 初等中等教育局 視学官 直山木綿子氏インタビュー(後編)〜

Council of Europe (2001). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. Cambridge University Press. Retrieved from

Kimura, Y., Nakata, Y., Ikeno, O., Naganuma, N., & Andrews, S. (2017). Developing classroom language assessment benchmarks for Japanese teachers of English as a foreign language. Language Testing in Asia, 7:3.

https://doi.org/10.1186/s40468-017-0035-2

Nakata, Y., Ikeno, O., Kimura, Y., Naganuma, N., & Andrews, S. (2018). Assessing Japanese teachers’ classroom English “internationally”: implications for the development of classroom English language benchmarks in Japan. Language Testing in Asia, 8:15.

https://doi.org/10.1186/s40468-018-0067-2

池野修 (2018).「生徒の英語使用の中身とそれを促す指導の工夫」.KELES Journal, 3, 6-11.

https://doi.org/10.18989/keles.3.0_5

木村裕三 (2018).「生徒の主体的な言語使用につながる英語授業 ―質的データ分析から見えてきた本質と課題―」. KELES Journal, 3, 21-28.

https://doi.org/10.18989/keles.3.0_21

教室内英語評価尺度プロジェクト(2024).「教室内英語力尺度活用マニュアル」. Retrieved from

https://www1.doshisha.ac.jp/~yonakata/index.html

中田賀之 (2018).「生徒の主体的な言語使用の意味するもの 第二言語習得からの一考察」. KELES Journal, 3, 12-15.

長沼君主 (2018).「生徒の言語使用につながる英語授業を支援する教室内生徒英語Can-Do尺度の活用」. KELES Journal, 3, 29-35.

https://doi.org/10.18989/keles.3.0_29

文部科学省(2002). 「英語が使える日本人」の育成のための戦略構想の策定について. Retrieved from

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/020/sesaku/020702.htm#plan

文部科学省(2010). 「スーパー・イングリッシュ・ランゲージ・ハイスクール(SELHi)」について. Retrieved from

文部科学省(2018a).「各資格・検定試験とCEFRとの対照表」.

https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/30/03/__icsFiles/afieldfile/2019/01/15/1402610_1.pdf