日本の子供たちが、英語を身につけて ミライに羽ばたくために。

日本の子供たちが、英語を身につけて ミライに羽ばたくために。

2023.08.22

2023年6月26日(月)、豊橋市立八町小学校(愛知県)は、英語を使って教科を教えるイマージョン授業の研究会を実施。同校は、公立小学校としては国内初のイマージョン学級設置校です。当研究所(以下、IBS)は、第5回目となる授業視察および教員との意見交換を行いました。授業の観察をもとに、子どもたちがどれくらい英語を使おうとしているか、という児童の態度について紹介します。

著者:佐藤 有里

まとめ

・入学時からイマージョン学級で学んできた4年生の算数授業では、日本語を使って発言できる教室環境でも、知っている英語を使って自分の考えを表現しようとする態度が観察された。

・イマージョン生徒は、通常の外国語授業しか経験していない生徒よりも、自発的に外国語を使ってコミュニケーションをとろうとする意思(Willingness to Communicate/WTC)が強いことを示したカナダの研究がある。ただし、WTCにはさまざまな要因が影響するため、一人ひとりの児童理解に基づいた教室環境づくりや授業計画なども重要。

・八町小児童の英語使用は、主に教科学習に関する教師とのやりとりに限られる。「地域への還元」を目指す豊橋版イマージョン教育にとっては、英語を使う状況・場面・目的をより豊かにすることが課題。

【目次】

八町小学校(以下、八町小)は、2020年度より、国語と道徳以外の教科は主に英語を使って学ぶイマージョン学級を開設。公立小学校によるイマージョン教育(※1)の導入は、国内初の取り組みであり、今年度(2023年度)で4年目を迎えます。

IBSは、イマージョン教育の研究を行う原田哲男教授(早稲田大学教育・総合科学学術院/IBS学術アドバイザー)とともに、研究活動および社会貢献活動の一環として、2021年度から計5回の授業視察や教員などとの意見交換を実施しています。

これまでの視察では、主に「教師」に着目し、子どもたちがいかにイマージョン授業を通じて学習指導要領に基づいた教科内容や英語力を身につけているのか(※2)、という点を指導方法や授業案などから考察してきました。

そこで今回は、「児童」に着目し、子どもたちの英語を使おうとする意欲や態度を観察しました。

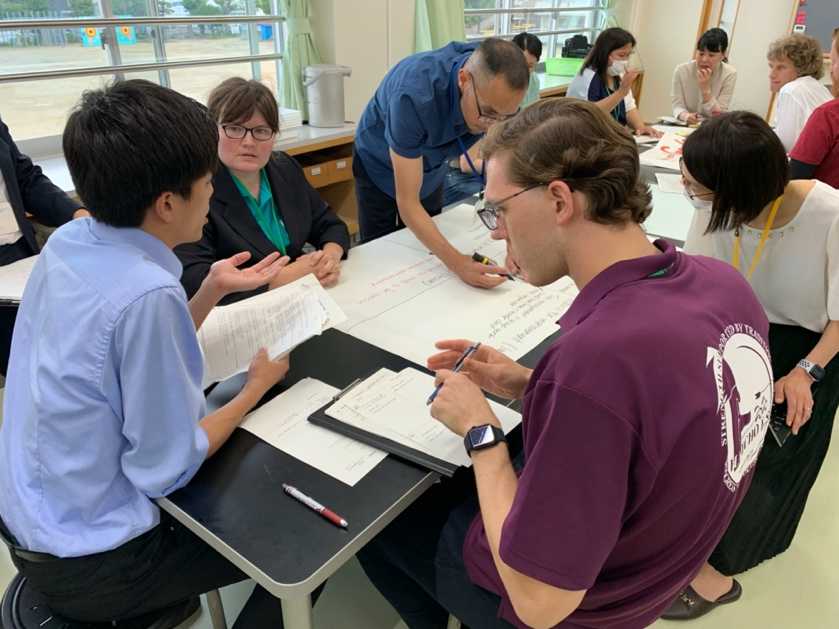

また、原田教授のもとでイマージョン教育やバイリンガル教育について学ぶ学部生・大学院生など計6名も参加。研究協議会で八町小教員との意見交換を行いました。

研究授業は、4年生の算数の授業で行われました。

4年生は、イマージョン学級立ち上げ時に1年生として入学したため、英語を使って教科(国語と道徳以外)を学んできた期間がどの学年よりも長い子どもたちです。

担任教員によると、「新しい学びに興味を示し、日本語や英語で発信する力を高めたいと意欲をもつ児童が多い」とのこと。

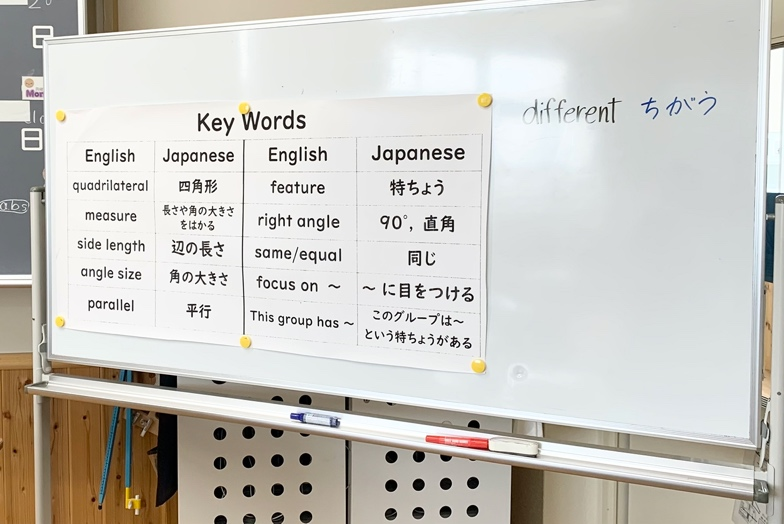

単元は、「垂直・平行と四角形 〜 Let’s explore quadrilaterals!〜」。前回の授業では、平行四辺形、ひし形、台形など、さまざまな四角形を分類する一人調べ学習が行われました。

今回の授業は、同じような観点で分類していた子どもたち同士で話し合い、「なぜそのように分類したか」という理由をまとめて発表するグループ活動が中心。

授業案では、「四角形を角の大きさ、辺の長さ、平行に目をつけて分類し、その理由を説明することができたか」が評価のポイントとして定められていました。

英語に関する目標は、「これまで学んだ英語の語彙や表現を使ってわかりやすく説明しようとする」です。

単元で使う語彙や表現(以下、キーワード)は、常に黒板前に掲示されている。

八町小のイマージョン学級では、教師が英語を使って学習指導要領に基づいた授業を行います。しかしながら、重要な用語や概念は日本語も使って指導し、子どもたちは日本語で発言したり質問したりすることもできます。

つまり、子どもたちは、日本語の使用を禁止されているわけではありません。また、教師が日本語を理解できることを知っています。

では、常に英語と日本語のどちらを使うか選べる状況で、どれくらい英語を使おうとしているのでしょうか。

まず、Yes/Noまたは単語で答えられるような教師の発問(例:Do you think 〜?、How do you say 〜?)に反応する場面では、子どもたちはほぼ100%英語を使っていました。

そして、教師が子どもたちの考えや意見を聞く場面では、手を挙げる子どもたちはクラスの1/3程度でしたが、その全員ができる限り英語を使おうとしていました。

例えば以下は、授業の冒頭で、これまで学んだ四角形の分類方法を確認する場面です。

NET:ネイティブ・イングリッシュ・ティーチャー(英語を母語として話す教員)(※3)

JT:日本人教員

NET: How can we sort them into groups? (これらの四角形をどのようにグループ分けできますか?)

児童A: We can divide that its parallel and perpendicular. (平行か垂直かで分けられます)

NET: Oh! By looking at the feature of quadrilateral, being with parallel sides? (おぉ!平行な辺、という四角形の特徴を見るんですね?)

児童A: Yes. (はい)

NET: And perpendicular. I see! How else? Only that? How can we sort this? (あと、垂直かどうかですね。なるほど!ほかには?それだけかな?どうやって分けられますか?)

児童B: I sort the length. (長さで分けました)

NET: Length of? (何の長さですか?)[少し待ってから] The sides? (辺の長さですか?)

児童B: [うなずく]

NET: By looking at the length of the sides. What else? (辺の長さを見るんですね。ほかには?)

児童C: We can sort angle size. (角の大きさで分けました)

NET: That’s right. In short, we can sort them, put them into groups, by looking at the same features. (そうですね。つまり、同じ特徴を見ることで四角形をグループ分けできますね)

下線部分は、この単元で重要とされるキーワードです。文法的な間違いはありますが、知っている英語を使って自分なりにセンテンスをつくって説明しています。

また、児童Aの発話からは、”divide” や ”perpendicular”など、これまで別の単元で学んできた英語も使っていることがわかりました。

子どもたちが英語で発言しようとしていることが特に明らかだった場面は、教師がいくつかの四角形を見せて「これらの四角形についてどんなことが言えますか?」と内容の発問をした場面です。

子どもたちからは、何かに気づいた様子で「あ〜!」、「あのー……」ということばが出てきます。すると、何人かの子どもたちが「英語がわからん」と日本語でつぶやき、ある児童が大きな声で教師に伝えます。

すると、ほかの子どもたちは少し安心したかのように笑顔を見せ、教師は「もちろん、日本語でいいですよ」と英語で返答します。

すると、首をかしげながら発言しようか迷っている様子だった児童が手を挙げて ”It look like 長方形.” (長方形に見える)と言いました。 さらに、別の児童が ”向きを変えてもshape is same.” (向きを変えても形が同じ)と発言。

「英語がわからん」という発話からは、自分の意見を英語で言おうとしていることがわかります。また、日本語で発言してもいいと教師に言われたあとも、部分的に英語を使っていることから、知っている英語は少しでも使おうとしていることもわかります。

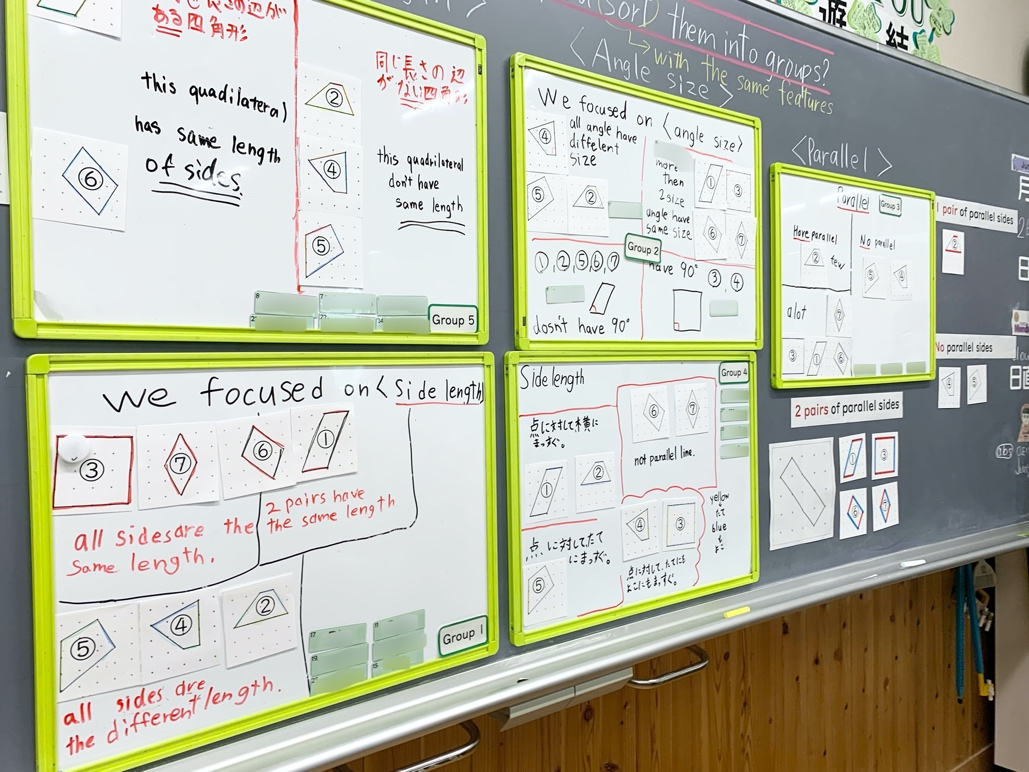

グループ活動は、1グループ4〜6人。さまざまな四角形(計7種類)の紙を分類してホワイトボードに貼り、そのように分類した理由も書く、というタスクが与えられました。

子どもたちの会話では、どのグループでも基本的に日本語が使われていました。このようにグループワークで優勢言語(得意なほうの言語)を使うことは、イマージョンの生徒によく見られる現象です(Tarone & Swain, 1995)。

子どもたちのほとんどが日本語を母語としているため自然なことですが、キーワードは英語で言う場面(下線部分)が多く見られました。

以下は、それぞれのノートに書かれたお互いの考えを確認し、四角形を分類しているときのやりとりです。

児童D: feature. 何にfocusした?(特徴。何に注目した?)

児童E: Side length. (辺の長さ)

児童D: じゃあ、〇〇(自分の名前)もside length. (私も辺の長さ)。〇〇(児童Fの名前)は何に注目した?

児童F: 対角線。

児童G: 辺の長さ。

児童D: 〇〇(児童Hの名前)は何にfocusした?feature.

児童F: じゃあ、そっちにするわ。四角形の……(ノートに何か書き始める)

児童I: (児童Hのノートを見ながら)同じ辺の長さが……。

児童D: OK. じゃあ、辺の長さね。はい。(児童Jを指差す)

児童J: Side length. (辺の長さ)

児童D: じゃあ、みんなだいたいlengthだから、lengthで。

<中略>

児童D: じゃあ、まず、全部同じsideから分けよう。全部同じやつから。Threeと……

児童J: Seven?

児童D: そう。Threeと……

児童E: Threeとsixは……

児童D: え?ちがう、ちがう、ちがう。全部同じだよ。全部同じ。

児童E: 全部同じのは分けてない。

児童D: うん。だけど、みんなで分けるときにはこうやってやるの。

児童E: OK!

グループ活動では、教師が子どもたちの会話を終始聞いているわけではないため、子どもたちにとっては、クラス全体での活動よりも英語を使う必要性はありません。しかしながら、数字やキーワードのみに限られるものの、部分的に英語を使っていることがわかりました。

会話のリズムや表情を観察したところ、英語を口に出す前に間がある、緊張した表情で英語を言う、というような様子はなく、日本語を使っているときとの違いは見られません。

子どもたちは、必ずしも「英語を使わなければいけない」という意識から英語を使っているわけではなく、概念と英語が直接結びついているために自然と英語が口から出てくる場合もあると考えられます。

前述の通り、子どもたち同士の会話では、主に日本語が使われています。

しかしながら、すべてのグループが四角形の分類方法をホワイトボードに英語(または日本語と英語)で書き、スペルがわからないときにはタブレット端末で調べたり教師に質問したりする子どもたちもいました。

また、クラス全体にグループの意見を発表するときにも、授業で繰り返し使われている英語のキーワードやセンテンスを使おうとしている様子から、「クラス全体の活動では英語を使う」という意識があることがわかりました。

例えば、以下は、グループ活動でまとめた考えをクラス全体に向けて発表する児童3人と教師のやりとりです。

児童A: We divide and . . . We divide and . . . We divide “have parallel” and “no parallel.”(「平行あり」と「平行なし」に分けました)

NET: OK.(なるほど)

児童A: And “have parallel” group, I divide more. I divide . . . (「平行あり」のグループは、さらに分けました。分けたのは……)[児童Kと児童Lに続きを言うようにジェスチャーで伝える]

児童K: I divide . . .(分けたのは…)

児童A: [小声で児童Kと児童Lに向かって小声で] Few.(少し)

児童L: Few.(少し)

NET: Few?(少し?)

JT: “Few” means how many?(「少し」って、いくつかな?)

NET: You can count. (かぞえてみたら?)

児童A&L: One pair of parallel line.(平行の線が1組)

NET: One pair of parallels. (平行が1組ですね)

JT: [ホワイトボードを見に行って] Top and bottom. One pair. I see.(上と下で1組。なるほど。)

NET: And “a lot” means?(あと、「たくさん」って、どういう意味かな?)

児童3人: Two pair of parallel line.(平行の線が2組)

NET: Two pairs. One pair. Two pairs.(2組ですね。1組と2組。)

JT: Two pairs. A lot means two pairs. I see. Thank you!(2組ですね。「たくさん」は2組という意味ですね。わかりました。ありがとうございました!)

児童3人のグループが発表したホワイトボードは、一番右。

このグループでは、児童Aが中心となって、平行な辺が1組しかないことを”few”、2組あることを ”a lot” と表現していました。上記のやりとりからは、教師がこれまでの授業で繰り返し使ってきた ”one pair” や ”two pairs” という概念や英語表現を理解していることがわかりますが、1組か2組かという数の違いを自分の知っていることばで表現しようとしたことが伺えます。

八町小のイマージョン授業で教師が発問したとき、子どもたちには「英語を使って発言する」、「日本語だけで発言する」、「何も発言しない」というように、いくつかの選択肢があります。授業観察からは、子どもたちが少なくともクラス全体の活動では「英語を使って発言する」を選び、自分が知っている英語をできる限り使おうとしていること、さらに、間違いを恐れずに自分なりに文を組み立てて話そうとしていることがわかりました。

実際に、授業を担当した教員も、研究協議会にて以下の感想を述べていました。

「子どもたちは、英語コミュニケーションスキルがまだ発達段階にあるものの、恐れずに自分の考えを表現していました。英語でどのように表現するかわからなくても、具体例を挙げて説明したり、ジェスチャーや母語を使ったり、いろいろな方法で表現できることを知っています。このような子どもたちの態度を育て、子どもたちが学習目標を達成できるように支援していきたいです」(IBS訳)

第二言語習得には、さまざまな個人差が影響しますが、その一つに「Willingness to Communicate」(以下、WTC)があります。

WTCは、ある状況で、特定の人(たち)と第二言語を使ってコミュニケーションをとる機会があるときに、自ら進んでコミュニケーションをとろうとする意思であり、第二言語の指導はWTCを高めることも目標にするべきであると考えられています(Macintyre et al., 1998)。

なぜなら、実際に外国語を話す機会があるときに、外国語の能力が高いにもかかわらず、話すことをためらったり、何も話さなかったりする学習者がいるからです。一方で、外国語の知識が限られていても、どんどんコミュニケーションをとろうとする学習者もいます。WTCに関する研究は、このような違いが生まれる理由を明らかにしようとしています。

カナダの英語話者を対象にした研究によると、フランス語イマージョン・プログラムの高校生やイマージョン・プログラムで学んだ経験のある大学生は、通常のフランス語授業しか経験していない学生よりも、フランス語のWTCが高く、フランス語を使う頻度が高いという結果が報告されています(Baker & MacIntyre, 2000; Baker & MacIntyre, 2003; MacIntyre et al., 2003)。

イマージョンの生徒のWTC が高い理由については、フランス語との接触量が多いことにより、自分がフランス語を使ってコミュニケーションをとれるという成功体験が得られ、「できる」という認識につながるのではないか、と考察されています(Baker & MacIntyre, 2000; Baker & MacIntyre, 2003)。

WTCに関するさまざまな研究結果を分析した研究によると、1) 自分の外国語コミュニケーション能力に対する認識、2)外国語を使うことに対する不安、3)外国語学習の動機がWTCに影響する要因としてよく研究されており、1)が最も強く影響する可能性があります(Elahi Shirvan, 2019)。つまり、自分は外国語を使ってコミュニケーションできると思っている人ほど、自発的に外国語を使ってコミュニケーションをとろうとする、ということです。

八町小の児童にも、この傾向が当てはまるかもしれません。2022年度8月の視察時、当時6年生(イマージョン学級3年目)だった八町小児童数名と会話する機会があり、「4年生のころは英語がわからなくて大変だったけど、いまは英語を理解できることが当たり前になってきた」、「英単語や文法がわかってくると、どんどん書きたくなる」、「自分の英語が通じるか試してみたい」と感じていることがわかりました。

イマージョン授業での小さな成功体験の積み重ねが「自分はできる」という認識や自信につながり、アウトプットしてみたいという意思が生まれるのではないでしょうか。

WTCは、学習者の性格や能力、自信、その言語の背景にある文化・民族に対する態度、コミュニケーションの状況・場面や目的、コミュニケーションの相手など、さまざまな要因が複雑に絡み合って影響されるとしています(MacIntyre et al., 1998; MacIntyre, 2007)。

また、一つの授業の中でも、同じ学習者であっても、話題(背景知識の有無や興味の強さ)、タスクの種類(話し合いやチームワークが必要な活動か)、人数(クラス全体/数人のグループ/1対1)などからも影響を受けてWTCが強まったり弱まったりします(Cao, 2011)。

そのため、イマージョンという教育アプローチそのものが子どもたちのWTCを高めることを保証するわけではなく、教師がいかに一人ひとりの児童を理解し、どのような教室環境をつくり、どのように授業を計画するか、ということも重要です。

また、教科学習に関する教師とのやりとりでは外国語を使うものの、クラスメートとやりとりするときには母語を使う、という八町小の子どもたちの様子は、イマージョンの生徒によく見られる二言語の使い分けです(Tarone & Swain, 1995)。

ほぼ全員が日本語を話すことを考えると自然な言語使用ですが、「地域への還元」を目標の一つとする豊橋版イマージョン教育の子どもたちにとっては、外国語を使って教科を学ぶだけではなく、外国語を使って他者と協力しながら何かを達成する経験も必要かもしれません。

自発的に英語を使おうとする子どもたちの態度に影響している要因を明らかにしたうえで、教室内または教室外で英語を使う状況・場面・目的を増やすことは、今後の課題の一つだと考えられます。

研究協議会は、イマージョン学級の教員、通常学級の教員、IBS学術アドバイザー原田教授(早稲田大学)、IBS研究員、早稲田大学の学部生・大学院生が参加。

子どもたちがクラス全体やグループでの関わり合いを通じて思考を深めることができていたか、そのための教師の手立ては効果的だったか、という点についてディスカッションが行われた。

(※1)イマージョン教育は、バイリンガル教育の一つの形態。学校の教科を二つの言語(母語ともう一つの言語)で指導し、両方の言語を読み書きレベルまで育て、さらに二つの社会文化を受容できることを目的とする。どの授業をどちらの言語で教えるか、それぞれの言語使用をどれくらいの割合にするかは、各学校のプログラムや学年によって異なるが、幼稚園(5歳)から高校卒業までの間(少なくとも5年間)、全学年で授業プログラムの50%以上を外国語や第二言語で指導することがイマージョン教育の特徴とされる(Center for Applied Linguistics, n.d.)。イマージョン教育や過去の視察についての詳細は、関連記事(本ページの下部を参照)をご覧ください。

(※2)学校教育法の第一条で定められている「学校」(一条校)のイマージョン教育は、公立か私立かにかかわらず、文部科学省の学習指導要領に基づいた教育課程が編成される。八町小のイマージョン学級もこれに該当する。一方、イマージョン教育と混同されやすいインターナショナル・スクールの多くは、一条校ではなく(文部科学省, n.d.)、独自の教育課程を持っている。

(※3)NET(ネイティブ・イングリッシュ・ティーチャー)は、英語を母語として話す教員。豊橋市で長年ALTとしての指導経験を積み、市の教員として採用されている。

■関連記事

Baker, S.C., & MacIntyre, P.D. (2000). The role of gender and immersion in communication and second language orientations. Language Learning, 50(2), 311-341.

https://doi.org/10.1111/0023-8333.00119

Baker, S.C., & MacIntyre, P.D. (2003). The role of gender and immersion in communication and second language orientations. Language Learning, 53(11), 65-96.

https://doi.org/10.1111/0023-8333.00224

Cao, Y. (2011). Investigating situational willingness to communicate within second language classrooms from an ecological perspective. System, 39(4), 468-479.

https://doi.org/10.1016/j.system.2011.10.016

Center for Applied Linguistics (n. d.). Two-Way Immersion. In Glossary of Terms Related to Dual Language/TWI in the United States. Retrieved May 13, 2023, from

https://www.cal.org/twi/glossary.htm

Elahi Shirvan, M., Khajavy, G.H., MacIntyre, P.D., & Taherian, T. (2019). A meta-analysis of L2 Willingness to Communicate and its three high-evidence correlates. Journal of Psycholinguistic Research, 48, 1241–1267.

https://doi.org/10.1007/s10936-019-09656-9

MacIntyre, P.D., Clément, R., Dörnyei, Z., & Noels, K.A. (1998). Conceptualizing Willingness to Communicate in a L2: A situational model of L2 confidence and affiliation. The Modern Language Journal, 82(4), 545-562.

https://doi.org/10.1111/j.1540-4781.1998.tb05543.x

MacIntyre, P., Baker, S., Clément, R., & Donovan, L. (2003). Talking in order to learn: Willingness to Communicate and intensive language programs. The Canadian Modern Language Review, 59(4). 589-608.

https://doi.org/10.3138/cmlr.59.4.589

Macintyre, P. D. (2007). Willingness to Communicate in the second language: Understanding the decision to speak as a volitional process. The Modern Language Journal, 91(4), 564-576.

https://www.jstor.org/stable/4626086

Tarone, E., & Swain, M. (1995). A sociolinguistic perspective on second language use in immersion classrooms. The Modern Language Journal, 79(2), 166-178.

https://doi.org/10.1111/j.1540-4781.1995.tb05428.x

文部科学省(n.d.). 学齢児童生徒をいわゆるインターナショナルスクールに通わせた場合の就学義務について. 文部科学省. Retrieved from

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shugaku/detail/1422252.htm