日本の子供たちが、英語を身につけて ミライに羽ばたくために。

日本の子供たちが、英語を身につけて ミライに羽ばたくために。

2023.02.15

保護者向け 学生向け 日本人と英語教育 英語に関する表現と理解

皆さんはイギリス人やアメリカ人のようないわゆる「ネイティブスピーカー」のような英語が話したいと思った経験はありませんか?

しかしながら、「ネイティブ英語」や「アメリカ英語」と一口に言っても、実はその中に様々な方言が存在します。

今回は「ネイティブ英語」における方言差について言語学の観点から考察し、私たちが学習者として目標とする「英語」を皆さんと一緒に考える機会としたいと思います。

【目次】

英語の学習者に 「目標とする英語」 や 「上手い英語」 について尋ねると、「ネイティブのような英語」 という回答が返ってくることが多々あります。この認識がはらむ 「ネイティブ中心主義」(Holliday 2006など)についてはコラム 「ネイティブ・スピーカーを求める英語教育の問題点」 でご紹介しましたが、同コラムにも書かれているように、そもそも 「ネイティブスピーカー(native speaker)」 という概念が実は曖昧なものです。「土着」 を意味する 「ネイティブ(native)」 という単語を用いていること自体が 「native English = イングランド土着の人々の話す言語」 という過去の認識に基づくものであり、イギリス人(イングランド人)が世界に進出し、外国人がイギリスに渡るようになった現代において正確な表現であるとは言えません。

言語学や言語習得研究においては、生まれてから最初に習得した言語を第一言語(first language)、第一言語を習得した後に習得した言語を第二言語(second language)と呼んで区別します。第一言語は文字通りの母語(mother tongue)、つまり 「親の言語」 とも異なる概念で、例えば英語を第二言語として話す親の家庭に生まれた子どもでも、日常的に英語を聞く環境で育った場合には英語が第一言語になることがあります。

近年の言語学は第一言語の多様性を認める傾向にありますし、世間一般にも、移民等の増加により、第一言語(first language)、ネイティブ言語(native language)、母語(mother tongue)の何れの概念を用いるにせよ、その認識はほとんど自己申告制に近いものになっています。例えば、日本で生まれて日本語を話す環境で育ち、5歳のときに英語圏に移住してからは日本語をほとんど話さずに英語を使っている人がいるとします。この人の第一言語は日本語と英語のどちらでしょうか。この問いに対する答えは専門家でも一様ではなく、第一言語という用語の定義次第ということになります。

同様にバイリンガル(bilingual)にも言語学的に様々な定義があります。例えば社会言語学は 「日常的に2つの言語を用いている人」 をバイリンガルと定義することもありますが、認知言語学においては脳レベルで 「第一言語」 同様の反応を両言語に示すことをバイリンガルの条件としたりします。したがって、バイリンガルというのは各々の人の認識によるものであり、誰かが「自分はバイリンガルだ」と主張するのを否定することは、多様性を尊重する現代社会において正しい姿勢であるとは言えません。

このような背景のもと、昨今の言語習得研究は 「母語話者らしい(nativelike)」 発音と 「わかりやすい(intelligible あるいは comprehensible)」 発音を区別し、特に外国語教育においてはわかりやすさを重視する傾向にあります(Derwing 2008, Munro 2016など; 詳しくはコラム 「正しい英語の発音ってどんな発音?」 参照)。

ただし、英語学習の目的が多様であるのと同様に、目標とすべき英語も学習者一人一人にとって違っていて然るべきです。ネイティブ(あるいは第一言語話者や母語話者)のような英語を身に付けたいという目標自体は否定されるべきではありませんし、それが英語学習の動機になるのであればむしろ肯定的に捉えられるべきであるとも言えます。このときの 「ネイティブ英語」 が仮に 「イングランド英語」 であっても、それが必ずしもネイティブ中心主義によるものとは言えないでしょう。

しかしながら、今回ご紹介したいのは、最も狭い意味のネイティブ英語であるこの 「イングランド英語」 ですら一様ではないということです。日本語に置き換えて考えてみたらわかりやすいと思いますが、関東方言と関西方言は語彙も発音もかなり違いますが、どちらも 「日本語」 です。イングランド英語は特に発音に関してはその方言が多様で、イングランド英語内の方言差が国際的な英語の方言差(例えばイギリス英語とアメリカ英語の方言差)よりも大きい場合もあります。

日本において 「方言」 というと一般に言語の 「地域差」 を意味しますが、ヨーロッパ諸国のように貴族文化が残っている地域においては、地域方言(regional dialect; あるいは単にdialect)だけでなく、社会階級に応じた方言である社会方言(social dialect もしくは sociolect)が存在します。イギリスの社会方言として有名なのは、女王をはじめとした王族、貴族、上流階級が話す容認発音(Received Pronunciation; RPもしくは俗にQueen’s English)(※1)、中流階級が話す河口域英語(Estuary)(※2)、労働階級が話すコックニー(Cockney)です。したがって、イギリスでは話す言葉によってその人の居住地域 (あるいは出身地域) だけでなくおおよその職業がわかるのです。

一昔前の 「マイフェアレディ(My Fair Lady)」 という映画は、オードリーヘップバーン扮する下町娘(コックニーの話者)が言語学者と出会い、RPを練習して社交場で上流階級と交流する話です。余談ですが、この映画の制作には音声学(言語学の中でも発音を研究する分野)の権威であるラディフォギッド(Perter Ladefoged; 1925~2006年)が関わっており、実際のRPのモデル発音が流れるシーンには同氏の声が使われています。

このような社会方言はアメリカにおいても存在し、ラボフ(William Labov; 1927年~)が行った有名な実験(Labov 1973)では、cart, heart, bird, beer などの音節末のRを発音するかどうかがニューヨークでは社会方言の影響を受けるということが明らかになっています。ラボフは、高級デパートと大衆的なショッピングモールでそれぞれ 「Fourth floor.(4階)」 が回答となるように商品の売り場を従業員に尋ねて回り、その発音を記録しました。その結果、デパートでは fourth と floor の R がどちらも発音されていたのに対し、ショッピングモールではどちらの単語の R も発音されていませんでした。

このことから、(当時の)ニューヨークの社会方言においては音節末の R を発音することが上流の社会方言の特徴であることが示唆されます。興味深いのは、イギリスで最も上流の社会方言とされている RP では、このような音節末のRが発音されない(つまりこの点に関してはアメリカの下流方言と同様である)ことです。これは多くの人に認知されているイギリス英語とアメリカ英語の大きな違いの1つです。

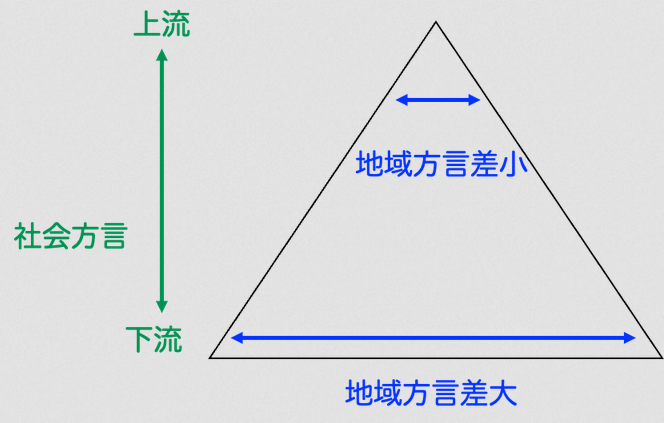

以下の Wells(1982)のモデルに示されているように、上流階級の社会方言ほど地域差が小さくなります。これは感覚的にわかることで、いわゆる学歴や社会的地位の高い人々は地域に関わらずにコミュニティを形成し、その集団への帰属意識により言語も統一されていきます。社会階級による方言差ではありませんが、漫才業界も同様で、最近では関東方言を使う漫才師も多くなったものの、一昔前には漫才といえば関西弁が主流でした。漫才における関西弁の使用には、 「上方漫才」 という伝統の保持と、特定の集団への帰属意識という両方の側面があると考えられます。

Wells (1982; p 14)

このように1つの言語にも様々な地域方言と社会方言が存在しますが、少なくとも国レベルで考えたときには国民全員が理解できる 「方言」 が必要になります。このような目的で定められた方言(もしくは言語)を標準語(standard language)と呼びます。標準語がさらに憲法によってその国の言語として定められた場合には公用語(official language)と称されます。公用語でない標準語は実はたくさん存在し、日本における日本語もアメリカにおける英語も、標準語ですが公用語ではありません(つまり、憲法に規定されている言語ではありません)。

私たちが日常的に接する標準語の例はニュースのアナウンサーの発音です(そのため、イギリス英語の RP は BBC English と呼ばれることもあります)。日本では一般に関東方言が 「標準語」 と思われている場合が多いですが、実際の日本の標準語は東京の山の手(江戸城周辺およびその西部地域)の方言を元に作られたもので、東京都内でもその母語話者はごく一部(上記の Wells のモデルの頂点付近に位置する人々)です。

関東圏の大多数の方々は、ニュースを聞いたときに、単語のアクセント(「ハシ (箸)」 と 「ハシ (橋)」 の違いように単語のどの音を高く読むか)がご自身の感覚と異なる場合が多いはずです。例えば夏目漱石の作品にもある「心」は標準語では「ココロ」と2文字目が高くなります。

また、標準語では語中の 「ガ」 の発音に鼻音 (「マ」 や 「ナ」 のように鼻にかかる音)が用いられます。この発音は山の手方言を踏襲して標準語に採用されているものですが、新人アナウンサーが練習する発音の定番で、「母語」 として発音できる人はほとんどいないはずです。ちなみにこの 「鼻音のガ」 は国語教師や日本語教師の中にも発音できる人は多くない一方で、特にアジア系の言語で用いられる音なので、留学生に 「先生の発音とニュースの発音が違う」 と指摘されることはよくあります。

恣意的に(もしくは政治的に)定められる標準語に対し、人々が相互理解のために用いる言語を共通語(common language)と呼びます。共通語は自然発生的なもので、あくまでも個々人間もしくは異なる集団間のコミュニケーションのため用いられるものです。別の地域に引っ越した場合や旅先などでは、頑なに自分の故郷の方言を使い続けるよりは、積極的にその土地の言葉を覚え、それを用いてコミュニケーションを取ったほうが地域に溶け込めることも多いはずです。その土地の人々と 「共通の」 言語でコミュニケーションをするという視点から、このような言語使用も共通語の一種であると言えます。

現代社会において英語は国際語として認識されていますが、言語学の権威であるクリスタル(David Crystal)は国際語について以下のように述べています。

A language has traditionally become an international language for one chief reason: the power of its people – especially their political and military power (Crystal 2003, p 9).

(訳)歴史的に見て、ある特定の言語が国際語になるのは主にそれを話す人々の権力(特に政治的権力と軍事力)による。

「軍事力」 というのはラテン語がヨーロッパの国際語であった時代などの話で、今日においては経済的影響力がそれに該当すると思われます。

英語が国際語として使われはじめたのには少なからずアメリカの影響力があると考えられ、話者人口の増加に伴い、自然発生的にさらに英語が用いられるようになりました。この点から、英語は 「国際共通語」 として世界に広まったと考えられます。

一方で、今日の英語の話者人口を踏まえ、国際会議やビジネスの場で英語を用いたり、公用語の話者人口が少ない国(特にヨーロッパの人口の少ない国など)においては大学教育を英語で行ったりしています。これらは英語の 「国際標準語」 としての側面です。

共通語は個人間もしくは集団内のコミュニケーションに重点が置かれた概念である一方で、標準語には上記のニュースの発音の例のように 「規範」(スタンダードとされるもの)が存在します。つまり、共通語では 「わかりやすさ」、標準語では 「母語話者らしさ」 が重要であると言えます。

国際語としての英語が標準語としての側面を持つ以上、「ネイティブ英語」 という概念はなくならないでしょう。もちろん、「英語母語話者」 のコミュニティに所属するためにネイティブ英語を目指すのも正しい目標です。しかしながら、学習者として私たちが接する英語は様々な社会方言と地域方言が混ざったものであることが多く、実際に自分自身が特定の地域とコミュニティに属していない限りはその地域方言および社会方言を習得するのは容易ではありません。したがって、一般的な英語学習者にとって 「ネイティブ英語」 を目標とするのは現実的であるとは言えません。

また、英語が国際共通語でもある以上、仮に自分が 「ネイティブ英語」 が話せるからといって自身の方言の 「規範」 を押しつけるのは正しくないでしょう。言語は自身の出自、個性、帰属意識などを反映するものであるため、母語であるか否かに関わらずに一人一人の方言(「個人方言」 という意味で idiolect と称されます)が尊重されるべきです。この個人方言にはもちろん外国語訛りも含まれます。

つまり、自分が母語話者であるか学習者であるかに関わらず、「国際共通語」 としての英語でコミュニケーションをしているという意識が重要です。もちろん自分が話す英語は標準語を意識していてもいいですが、聞き手としては相手の話す英語を共通語として受容する姿勢が重要であると考えられます。

(※1) チャールズ国王の即位に伴って King’s English と言われる機会が増えるかもしれません。

(※2)テムズ川の河口 (estuary) から広まった方言であることに由来します。

■関連記事

Crystal, D. (2003). English as a global language. Cambridge university press.

Derwing, T. M. (2008). Curriculum issues in teaching pronunciation to second language learners. Phonology and second language acquisition, 347-369.

https://doi.org/10.1075/sibil.36.17der

Holliday, A. (2006). Native-speakerism. ELT journal, 60(4), 385-387.

Labov, W. (1973). Sociolinguistic patterns. University of Pennsylvania press.

Munro, M. J. (2016). Pronunciation learning and teaching: What can phonetics research tell us. In Proceedings of the ISAPh 2016 international symposium on applied phonetics (pp. 26-29).

https://pdfs.semanticscholar.org/f221/881bb5c697c042d720aea1f296e134068c56.pdf

Wells, J. C. (1982). Accents of English: Volume 1 (Vol. 1). Cambridge University Press.