日本の子供たちが、英語を身につけて ミライに羽ばたくために。

日本の子供たちが、英語を身につけて ミライに羽ばたくために。

2019.07.09

写真:Thaut Images – stock.adobe.com

日本をはじめ、世界のあらゆる国において、英語教師などの求人広告で「ネイティブ・スピーカー」という用語を見かけます。しかしながら、応募要件として「ネイティブ・スピーカー」という用語を使用することは適切でないという認識が高まっており、法的に認めない国も出始めました。

【目次】

「ネイティブ・スピーカー」という用語は、世界中の英語教育の分野において、英語に関する知識を証明するものとして扱われ、英語教師の採用条件としても使用されてきました(Davies, 2004)。

日本の場合は、政府協力のもと地方自治体がJETプログラム(語学指導等を行う外国青年招致事業)で公的教育機関の外国語教師などの採用を行なっています。

対象となる外国語について規定はなく、「英語圏諸国」にも多様な国(アメリカ、イギリス、オーストラア、カナダ、アイルランド、南アフリカ、シンガポール、ジャマイカ、バルバドス、トリニダード・ドバゴなど)を含めており、外国語指導助手(ALT)応募要件には、以下が含まれています。

・ 大学の学士以上の学位取得者

・ 3年以上の初等学校若しくは中等学校の教員養成課程を修了した者

・ 指定言語について「現代の標準的な発音、リズム、イントネーションを身につけ、正確かつ適切に運用できるすぐれた語学力を有していること。また、論理的に文章を構成する力を備えていること」

出典:CLAIR(2015)

また、TEFL(*)資格取得者向けの求人情報サイト「TEFL.com」(TEFL Professional Network, 2019)で日本での英語教師求人案件を見てみると、「ネイティブ・スピーカー同等の英語力」という条件はありますが、「ネイティブ・スピーカーであること」や具体的な国籍に関する条件は見当たりません。

ただし、地方自治体や民間の人材派遣会社、語学学校など、英語教師の採用・派遣を行なう団体組織・教育機関・企業はほかにも多数あり、職種や提供する教育・サービスによっては「ネイティブ・スピーカー」が採用条件として記載されている場合もあります。

東アジアにおける外国人英語教師採用について調査した論文(Jeon & Lee, 2006)によると、ほかのアジア諸国では、「ネイティブ・スピーカー」という条件をより重視している様子が見られます。

中国では、国家外国専門家局が公的・私的教育機関等の外国人英語教師の登録・資格認定を行なっており、学士以上の学位と英語教育に関する専門的なトレーニング、一定の指導経験を求めています。

しかしながら、採用方針や条件は地方自治体によって異なり、ネイティブ・スピーカーであれば高校卒業者または短期大学卒業者(準学士)で指導経験がなくても採用している場合もあり、発音や言葉遣いに方言やアクセントが見られない、イギリス、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、アメリカ人(ヨーロッパ人も可)がネイティブ・スピーカーである、とみなされています。

台湾では、主にアメリカ、カナダ、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ、アイルランド国籍の教師のみが台湾教育部によってネイティブ・スピーカーの英語教師として就労が認められ、学士・準学士の学歴やTEFL(*)/TESL資格も求められます。

しかしながら、国籍に関わらず雇用する学校もあれば、白人であれば資格や指導経験がなくても雇用する学校もあると言われています。韓国では、政府主導の韓国英語教育改革事業で外国人英語教師や韓国人英語教師の研修担当者などを採用していますが、オーストラリア、カナダ、アイルランド、ニュージーランド、イギリス、アメリカ出身者が多数を占めます。

これらの状況は、「TEFL.com」の求人案件にも見受けられます。韓国や中国、香港、台湾、ベトナム、インドネシアなどの案件には、「ネイティブ・スピーカー」という記載があるものや、英語圏(国や案件によるが、多くがアメリカやイギリス、カナダ、ニュージーランド、オーストラリアを指し、アイルランドやスコットランド、南アフリカが含まれる場合もある)の国民であることが応募要件として記載されているものがあります。

非ネイティブ・スピーカーも応募可能な案件はありますが、「ヨーロッパ出身」(ベトナム)、「ヨーロッパまたはフィリピン出身」(タイ)、「アクセントがないこと」(中国、タイ、シンガポール)、「ネイティブよりも低い給料」(中国)などのさまざまな条件が記載されています(TEFL Professional Network, 2019)。

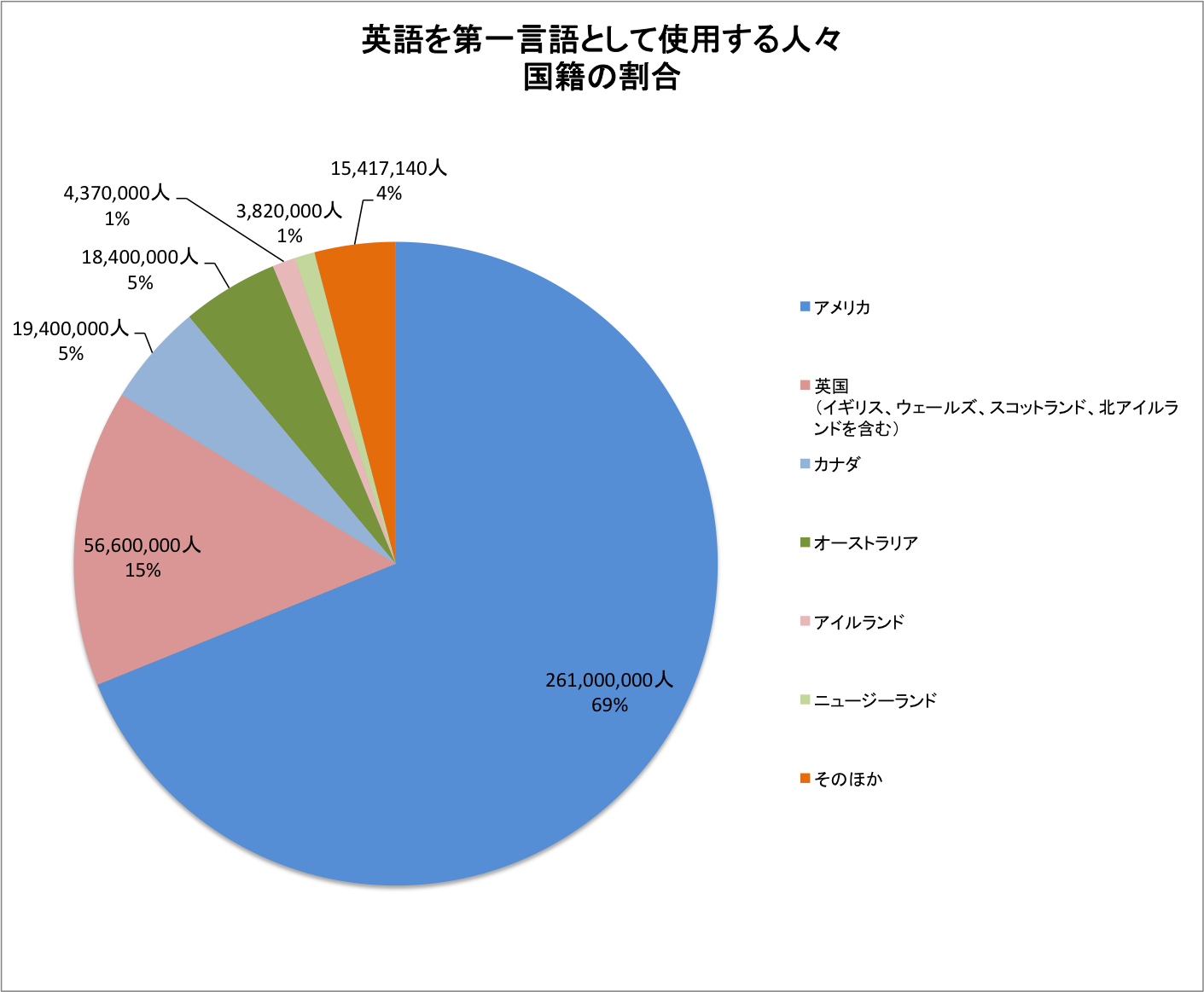

下のグラフが示す通り、世界の全体で見れば、英語を第一言語として使用する人々の9割以上がいわゆる「理想的な英語圏諸国」の人々です。しかしながら、ほかの国籍であっても英語を第一言語として日常的に使用する人々、英語が第二言語であったとしても英語教育の知識・経験が豊富な人々がいることも事実です(Simons & Fenning, 2019)。

このような英語話者を、英語教師には適さないと判断してよいのでしょうか?

出典:Simons & Fenning(2019)

※IBSグラフ作成

(*)TEFL: Teaching English as a Foreign Languageの略。外国語としての英語を教える教授法及び資格であり、資格取得によって世界中の教育機関や語学学校などで英語教師として働く機会を得られる。英語を母語としない人々に第二言語として教える英語圏では、TESL(Teaching English as a Second Language)と呼ばれることが多い。TEFL、TESLの同義語または総称として、TESOL(Teaching English to Speakers of Other Languages)と呼ばれることもある(Stevens, 1979)。世界各国にあらゆる研修学校や認定機関、コース内容がある。

このように、実際の英語力や英語教育に関する専門知識や学位・資格、経験ではなく、ネイティブ・スピーカーか非ネイティブ・スピーカーかという分類によって、もしくは、その用語を使用しなくても、国籍によって、英語教育に携わる人材としての労働機会や労働条件に不平等が生じています。

同時に、英語教育に関する十分な知識・能力・経験がないにも関わらず、「ネイティブ・スピーカー」ということのみで英語教師として採用するという場合もあります。

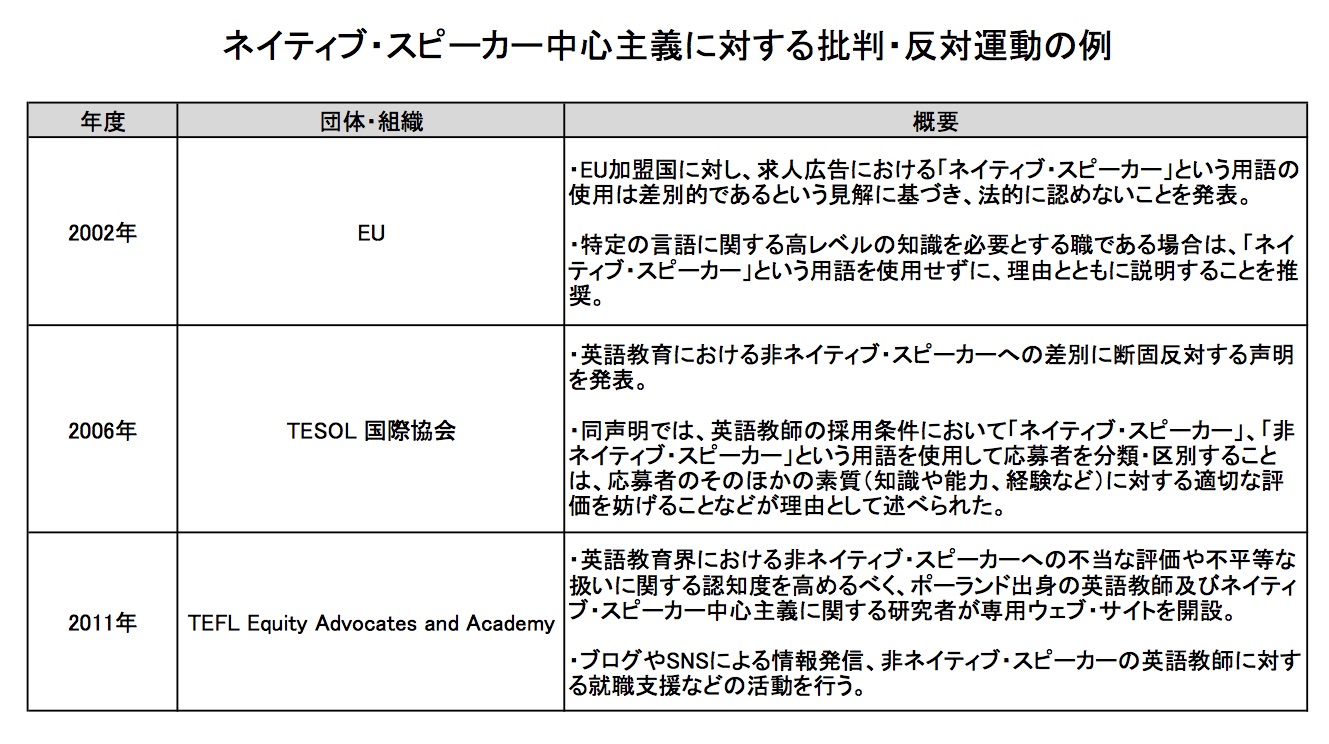

特に2000年代からは、このような状況を生み出した背景には、英語学習者が習得するべき英語は西欧諸国出身のネイティブ・スピーカーが話す英語であり、西欧の指導方法が最も優れている、と考える価値体系「Native-speakerism(ネイティブ・スピーカー中心主義)」があると言われ(Holliday, 2006; Lowe & Kiczkowiak, 2016)、さまざまな批判や反対運動の対象となってきました。

出典:European Commission (2002); TESOL International Association (2019); TEFL Equity Advocates and Academy (2019)

※IBS表作成

さらに、ネイティブ・スピーカー中心主義には、ネイティブ・スピーカーと非ネイティブ・スピーカー両者に対する偏見やステレオタイプが含まれ、不利益を被るのは非ネイティブ・スピーカーのみではありません。

例えば、英語のネイティブ・スピーカーであるにも関わらず国籍や肌の色、名前、発音のアクセントによって「理想的なネイティブ・スピーカー」ではないとみなされたり、「ネイティブ・スピーカーである」ということのみが評価され、会話や発音の指導は求められるが文法の指導は苦手であると思われたりするケースもあります(Lowe & Kiczkowiak, 2016; TEFL Equity Advocates and Academy, 2019)。

英語教師の採用におけるネイティブ・スピーカー中心主義に、西欧の英語圏諸国とそうでない国における経済、政治、文化などの力関係が影響していたとしても、その側面にのみ着目して、ネイティブと非ネイティブについて加害者・被害者、損得、優劣といった単純化された見方をすることは、逆にネイティブ・スピーカーに対する偏見やステレオタイプを生むことがあるという見解もあります。

よって、近年は、英語話者をネイティブか非ネイティブかに分類することそのもの、そして、その分類や国籍によって指導能力の評価や労働機会、労働条件が左右されることを問題視するべきであると考えられるようになっています(Rivers, 2017)。

近年は、「ネイティブ・スピーカーとは誰のことを指すか?」、「ネイティブ・スピーカーと非ネイティブ・スピーカーの違いを決定づける要素は何か?」といったテーマについて盛んな議論や研究が行われています。

しかしながら、語彙や文法の知識、流暢さ、言語・文化的帰属、使用する英語の標準性、個人の経歴(習得年齢、習得過程・方法、使用年数、学校教育での指導言語、居住国・地域など)など、さまざまな方法で定義・分類する試みがされてきたものの、概念や定義、分類方法はいまだに曖昧です(Davies, 2004; Rothman & Treffers-daller, 2014)。

本人でさえ、自分がネイティブか非ネイティブかどうかを判断するには極めて多様で複雑な基準があり、それらの基準は主観的で曖昧であるのみならず、相手や状況、経験に応じて変化します。

例えば、アメリカの大学で働く英語教師7名(英語を第一言語としないいわゆる「非ネイティブ・スピーカー」)の意識を調査した研究(Liu, 1999)では、自らを「ネイティブ・スピーカー」と「非ネイティブ・スピーカー」のどちらであると認識しているか、そして、その判断基準が教師によって異なっていたことが報告されています。

ある教師は、英語学習開始年齢が10歳であるにも関わらず、英語の使用年数が20年間であることを理由にネイティブ・スピーカーであると認識していました。

また、ある教師は、幼少期から英語を習得し「非ネイティブ・スピーカーのアクセント」がまったくないにも関わらず家庭で英語が使われていなかったことを理由に、別のある教師は、英語力のほうが優位であるにも関わらず文化的所属意識やアイデンティティを理由に、自分は非ネイティブ・スピーカーである、と認識していました。

さらには、ある教師は、普段は非ネイティブ・スピーカーであると認識しながらも、他者に英語の能力や知識を問われたときには、自分はネイティブ・スピーカーだと感じていました。

さらに、この教師たちの出身国が香港、デンマーク、スリナム、コンゴ、イタリア、韓国、フィリピンであることから、出身国や国籍が基準となることも適切でないことは明らかですが、実際の英語力や英語使用経験とは関係なく、出身国や外見(白人かアジア人か)によって、採用担当者や学生からネイティブか非ネイティブかを判断され、それが自分の認識と異なる経験をもつ教師も複数いました(Liu, 1999)。

そもそも、「ネイティブ・スピーカー」も「母語」も性別などのように遺伝子によって決まるものではなく、ある英語話者が英語のネイティブ・スピーカーか非ネイティブ・スピーカーかを決定づけ、両グループを明確に分類できるような科学的根拠に基づいた基準はありません(Davies, 2004; Lowe & Kiczkowiak, 2016)。

近年の英語教育や第二言語習得に関する学術論文では、「native language(母語)」の代わりに「first language(第一言語)」、「native speaker(母語話者)」の代わりに「speaker of the target language(目標言語の話者)」という用語が使われている場合が多く見られます。

このことからも、「ネイティブ・スピーカー」の定義について統一された見解がないことがわかります。

日本で働く外国人が増加している現在、日本語教師の需要も高まっていますが、日本生まれ・日本育ち・日本国籍の人であれば、良い日本語教師になることができるのでしょうか?

日本語や日本語指導について長年専門的に研究した海外生まれ・海外育ち・外国籍の人よりも、日本語の知識が豊富だと言えるでしょうか?日本語の標準語を教えるべきだからと言って、日本語教師の採用において日本のどの地域で生まれ育ったかを問うことは必要でしょうか?

あらゆる立場と視点から語学教育における「ネイティブ・スピーカー」や「母語」の意義や重要性について考えてみると、多くの疑問が生じてきます。

日本で理想的な英語話者とされることが多いアメリカ人やイギリス人でさえ、それぞれがアメリカ英語、イギリス英語を話し、例えば、「歩道」をアメリカ英語ではsidewalk、イギリス英語ではpavementと言うように、語彙や発音、文法などさまざまな違いがあります。

かつては、アメリカという一つの国の中でさえ、多数のアフリカ系アメリカ人が話す英語は「Ebonics/エボニックス(黒人の発音という意味の造語)」と呼ばれ、ヨーロッパ系アメリカ人のみならずアフリカ系アメリカ人のコミュニティ内においても、標準的なアメリカ英語とは異なる「無教養で怠惰な人々の悪い英語」というイメージが根強く、学校教育における使用が認められなかった時代がありました(Singh, 1999)。

しかしながら、Ebonicsはもちろん、カナダやオーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ、フィリピン、シンガポール、マレーシア、インド、ナイジェリアやケニヤなど、世界中のあらゆる国で話されている英語には、言語としての「違い」はあっても「優劣」はありません。どの英語が「優れている」、「正しい」といったことは歴史的な経緯や国際社会、経済、政治、文化などにおける影響力によって決まり、より多くの人々によって研究され、より多くの辞書や文法書として記録されていくうちに「標準」となっていくものなのです(Thomas, 1999)。

現在の言語学の分野では、世界中で話されている英語は「World Englishes(世界の英語たち)」などと呼ばれています(Bolton, 2004)。

そして、近年の英語教育では「English as a Foreign Language(外国語としての英語)」でもなく、「English as a Second Language(第二言語としての英語)でもなく、「English as a Lingua Franca(世界共通語としての英語)」を指導する試みも始まっています(Davies, 2004)。

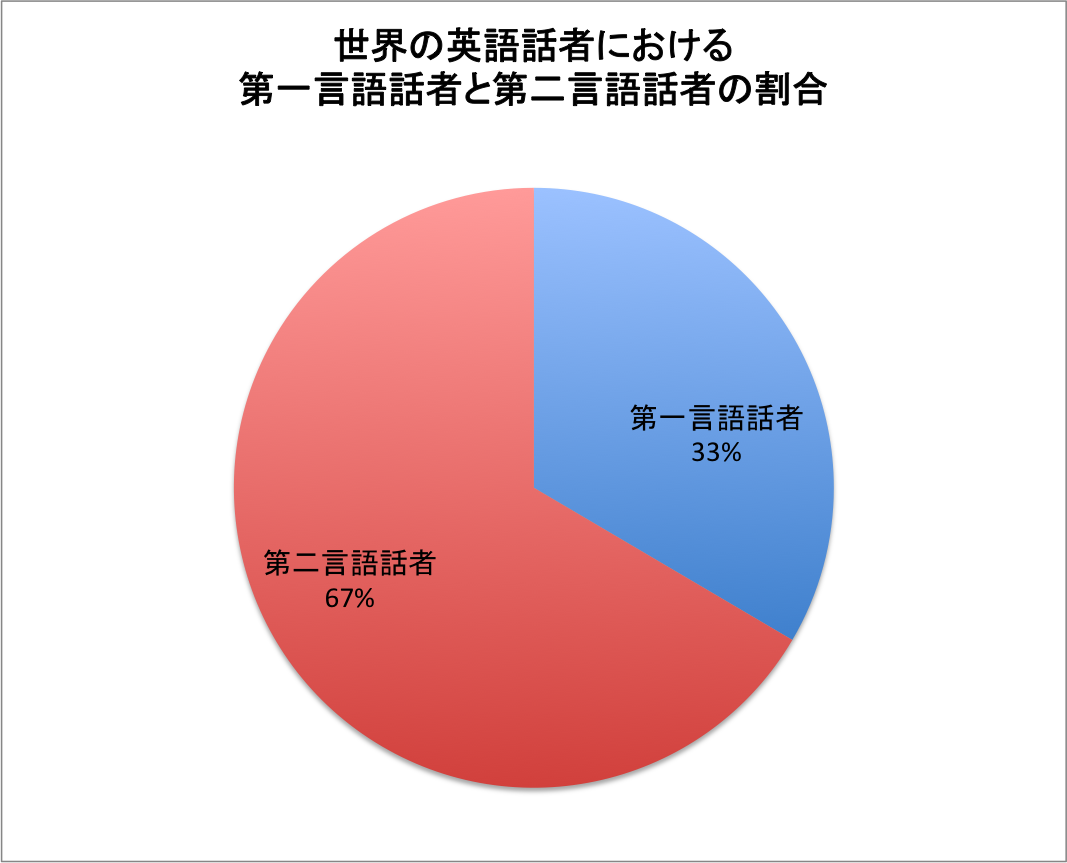

前述の通り、「英語」は、いまや特定の国の言語ではありません。英語使用者がいる国は世界137カ国・地域であり、全使用人口は約11億人。

そのうち、英語を第二言語として使用するバイリンガル/マルチリンガル人口が7割近くを占め、その割合は増加傾向にあります(Simons & Fenning, 2019)。

英語のモノリンガルではなく、英語を第二言語、第三言語として話すバイリンガルやマルチリンガルだからこそ持ち合わせている言語知識や彼らだからこそ可能な指導内容・方法の価値についても注目が高まり、専門的な研究が進んでいます(TESOL International Association, 2019; Cook, 1999)。

出典:Simons & Fenning(2019)

※IBSグラフ作成

世界各国に多様な英語を話す多様な英語話者がいる中、どの英語をどのように学ぶかは自由です。ある人にとっては、最も多くの英語話者が存在するアメリカの英語のみをアメリカ国籍の「理想的なネイティブ・スピーカー」から学ぶことが効率的かもしれません。しかしながら、英語教師の採用における「ネイティブ・スピーカー」問題を考えてみると、あらゆる国・地域の人々を理解・尊重できる英語話者になりたいと思うならば、どのような英語を、どのような人々から、どのような環境で学ぶかは、おのずと見えてくるのではないでしょうか。

Bolton, K. (1999). 15 World Englishes. In Davies, A. & Elder, C. (eds.), The Handbook of Applied Linguistics (pp.367-396). Oxford: Blackwell Publishing.

CLAIR (2015).「応募要件」.『JET Programme』.

http://jetprogramme.org/ja/eligibility/

Cook, V. (1999). Going Beyond the Native Speaker in Language Teaching. TESOL QUARTERLY, 33(2): 185-209.

https://doi.org/10.2307/3587717

Davies, A. (2004). The Native Speaker in Applied Linguistics. In Davies, A. & Elder, C. (eds.), The Handbook of Applied Linguistics (pp.431-450). Oxford: Blackwell Publishing.

European Commission (2002). WRITTEN QUESTION E-0941/02 by Bart States (Verts/ALE) to the Commission. Language discrimination – English native speakers. Official Journal 229E, 26/09/2002 P.0161-0162.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A92002E000941

Holliday, A. (2006). Native-speakerism. ELT Journal, 60(4): 385-387.

https://doi.org/10.1093/elt/ccl030

Jeon, M., & Lee, J. (2006). Hiring native-speaking English teachers in East Asian countries. English Today 88, 22(4): 53-58.

https://doi.org/10.1017/S0266078406004093

Liu, J. (1999). Nonnative-English-Speaking Professionals in TESOL.TESOL QUARTERLY, 33(1): 85-102.

http://tesol.aua.am/tqd_2000/TQD_2000/TQ_D2000/VOL_33_1.PDF#page=146

Lowe, R.J., & Kiczkowiak, M. (2016). Native-speakerism and the complexity of personal experience: A duoethnographic study. Cogent Education, 3(1), 1264171.

https://doi.org/10.1080/2331186X.2016.1264171

Rivers, D.J. (2017). 4 Native-Speakerism and the Betrayal of the Native Speaker Teaching Proffesional. In River, D.J., & Zotzmann, K.(Eds.), Isms in Language Education: Oppression, Intersectionality and Emancipation (pp. 74-97). Berlin, Boston: De Gruyter.

https://doi.org/10.1515/9781501503085-005

Rothman, J. & Treffers-daller, J. (2014). A Prolegomenon to the Construct of the Native Speaker: Heritage Speaker Bilinguals are Natives Too!. Applied Linguistics, 35(1): 93-98.

https://doi.org/10.1093/applin/amt049

Simons, G.F. and Fenning, C.D. (eds.) (2019). English. Ethnologue: Languages of the World, Twenty-second edition. Dallas, Texas: SIL International. Online version:

https://www.ethnologue.com/language/eng

Singh, I. (1999). Language and ethnicity. In Thomas, L., & Wareing, S. (Eds.), Language, Society and Power: An Introduction (pp.83-98). London & New York: Routledge.

Stevens, P. (1979). Differences in teaching for different circumstances or the teacher as chameleon. On TESOL’79: The Learner in Focus, 2-13.

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED208683.pdf

TEFL Equity Advocates and Academy (2019). About Us. TEFL Equity Advocates and Academy.

TEFL Professional Network (2019). TEFL.com

https://www.tefl.com

TESOL International Association (2019). Position Statements: Social Issues and Diversity. TESOL International Association.

https://www.tesol.org/about-tesol/press-room/position-statements/social-issues-and-diversity-position-statements

Thosmas, L. (1999). The standard English debate. In Thomas, L., & Wareing, S. (Eds.), Language, Society and Power: An Introduction (pp.83-98). London & New York: Routledge.