日本の子供たちが、英語を身につけて ミライに羽ばたくために。

日本の子供たちが、英語を身につけて ミライに羽ばたくために。

2021.10.21

日本語と英語を高いレベルで身につけたバイリンガルは、脳がどのように働いているのでしょうか。日本語を使う機会のほうが多い時期、英語を使う機会のほうが多い時期、というように、言語環境が変わると、脳の働きも変化するのでしょうか。

今回は、バイリンガルに関する脳科学的研究を行っている田浦 秀幸教授(立命館大学)にお話を伺い、バイリンガルがどのように二言語を高いレベルで身につけ、どのようにその二言語を維持していくのか、ということへの理解を深めます。

※本記事に掲載している画像は、すべて田浦秀幸教授からご提供いただいたものです。

【目次】

―田浦先生は、大学卒業後は高校の英語教員でいらっしゃったとのことですが、どのような経緯でバイリンガルに関する研究に興味をもたれたのでしょうか?

10年ほど大阪府立の高校に英語教員として勤めていたのですが、1991年、大阪万博が開催された千里(大阪府)という地域に、日本で初めて、一般の一条校の子どもたちと海外からの帰国生および外国籍の子どもたちが一緒に学ぶ新国際学園が設立されました。

千里国際学園という私立学校です。この学校にとても興味を惹かれまして、公務員を辞め、1992年から7年間、そちらの学校で勤めました。

この千里国際学園には、帰国生や国際結婚家庭のお子さんが通っているのですが、生徒のほうが私の何百倍も英語が上手だったので、とてもびっくりしました。生徒たちは「日本人が私たちに英語を教えるの?」という目で私を見てきたんです。これは強烈な出来事でしたね。

でも、帰国生は、算数や漢字などの成績について一般の日本人生徒に負い目を感じていることが多いので、よりどころにしていた英語力が徐々に落ちていく(言語喪失)と、自信をなくしたり不安になったりしてアイデンティティがぐらぐらと揺らぎます。

一見、英語が話せてうらやましいと感じるけれど、実は大変なんだなということに気づいて、バイリンガル(※1)に興味をもちました。

その経験が博士論文のテーマにつながりましたね。帰国生を海外に渡航したときの年齢、海外での滞在年数、帰国後の経過年数でグループ分けして、英語の流暢さや正確さ、発音、語彙、書く力の変化を比べました。

―帰国生や国際結婚家庭のお子さんたちとの出会いがきっかけなのですね。バイリンガル研究の中でも、特に脳に興味をもったきっかけはありましたか?

博士論文を書いていたころ、言語学者の間でfMRI(機能的磁気共鳴画像法)の技術を使って脳の中を覗いてみる、という研究が世界的に始まっていて、私も興味をもちました。

勤務先が千里国際学園から福井医科大学(現 福井大学医学部)に移ったときに、初めて脳イメージングの機器を目にしたのですが、fMRIはとても大きな装置の中に入ってもらって、周りが真っ暗で身動きがとれない、騒音の大きな状況の中で実験に参加してもらわないといけないので、言語の研究には適さないことがわかりました。

そこで、医学分野の研究者から、fNIRS(機能的近赤外分光法)(※2)という技術があることを教えてもらいました。ただ、医学者はなかなか言語学者と一緒に研究をしてくれず、fNIRSを使ったバイリンガル研究はなかなか実現しませんでしたね。

2010年から立命館大学に赴任し、たまたまfNIRSを利用できる環境になり、ようやく本格的に言語脳科学研究に従事するようになりました。

―バイリンガルの脳科学研究にはfNIRSを使っていらっしゃるとのことですが、fNIRSはどのような技術なのでしょうか?

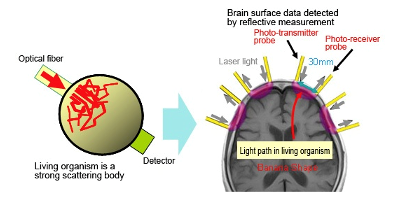

まず、プローブと呼ばれるワイヤーを頭部に取り付けて、「近赤外光」という光を照射します。この光は、人体にとって無害でありながら、頭蓋骨や体液を通り抜けて頭皮の内側2cmくらいのところまで到達します。そして、血液中のヘモグロビンに吸収される、という性質があります。

脳がたくさん活動している部位は、血液中のヘモグロビンが多くなるので、光はあまり戻ってきません。一方、脳があまり活動していない部位は、血液中のヘモグロビンが少ないので、光がそのまま反射して戻ってきます。この光が戻ってくる量で、その部位の酸素化ヘモグロビン値を計測し、脳のどの部位がどれくらい活動しているかを調べることができます。

fNIRSは、fMRIと違って、普通の椅子に座った自然な状態で実験に参加してもらうことができます。おでこに絆創膏を貼るような形で頭部に取り付けられる子ども用の機器(PocketNIRSDuo)(※3)もあるので、新生児や未就学児の脳も調べられます。

また、実験中に子どもがドキドキしたりイライラしたりすると、前頭前野などの脳部位が活動してしまい、欲しくないデータも取ってしまうのですが、お母さんがうしろに座って手を握ってあげることもできますので、小さいお子さんに対しても安定したデータを取ることができます。

このような特徴から、fNIRSは言語の研究にはぴったりの機器だと思っています。

<fNIRSのイメージ1>

近赤外線を頭部に照射し、光が戻ってくる量によって脳の活動状況を調べることができる。

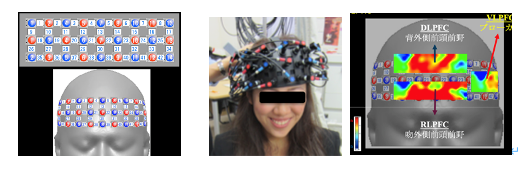

<fNIRSのイメージ2>

言語に関わるウェルニッケ野やブローカ野などを含む、計42箇所に近赤外光を照射。赤く表示されている箇所は、脳が最もたくさん活動している部位。青く表示されている箇所は、脳が活動していない部位。

―例えば、バイリンガルが何をしているときの脳を観察するのでしょうか?

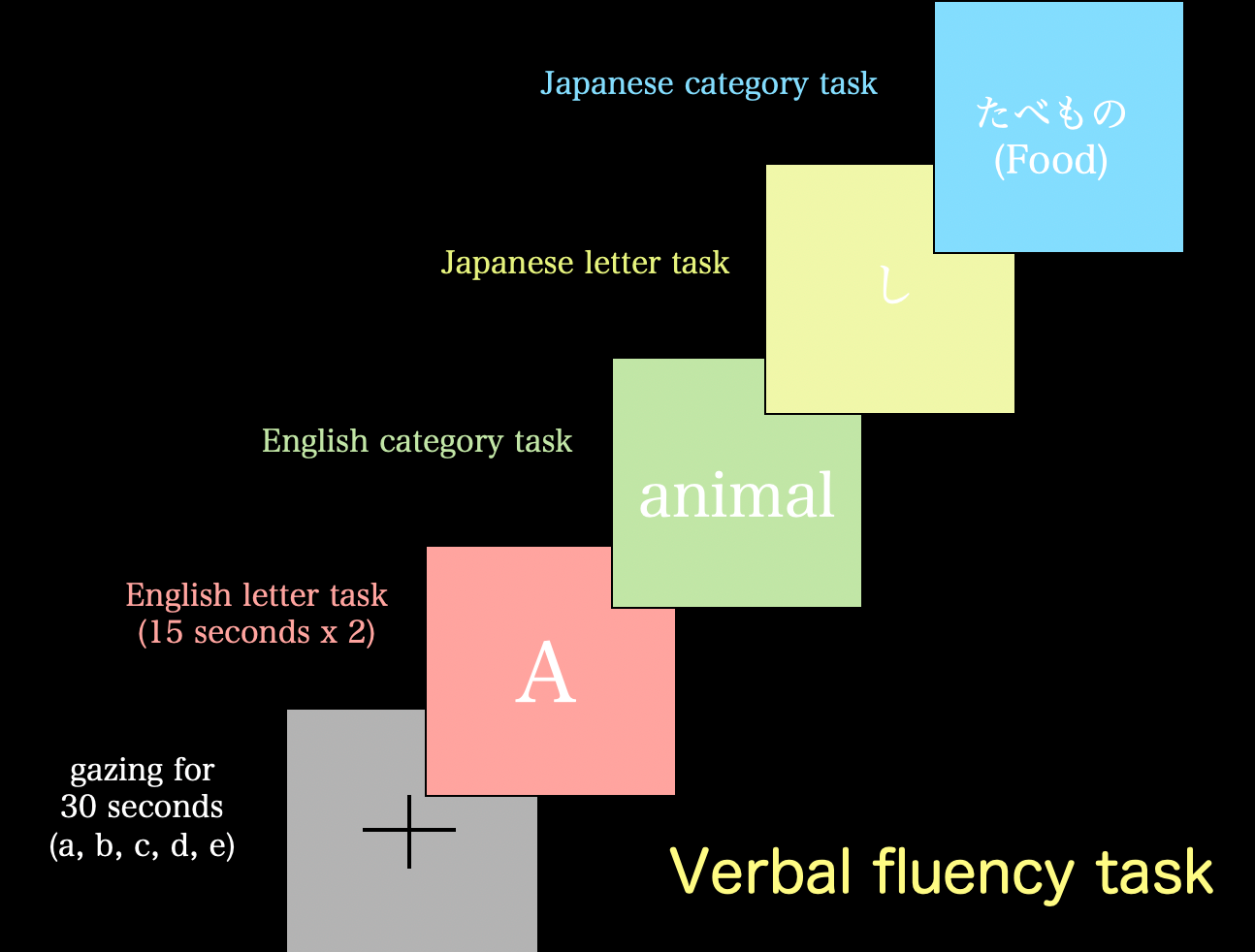

例えば、コンピューターの画面に「A」という文字を5秒間くらい表示させて、「A」で始まる英単語をできるだけたくさん言ってもらいます。その次は、「あ」という文字を表示させて、「あ」で始まる日本語の単語を言ってもらいます。メンタル・レキシコン(頭の中にある辞書)から語彙を引っ張ってきて産出する、という単純なタスク(言語流暢性タスク)です。

すると、同じように二言語を上手に話せるバイリンガル同士であっても、この子は英語のほうが苦労している、とか、この子は日本語のほうが苦労している、というふうに、脳は違う、ということがわかります。

<言語流暢性タスクのイメージ>

画面に「A」と表示されたら「A」で始まる英単語を言う→「animal」と表示されたら英語で動物の名前を言う→「し」と表示されたら「し」で始まる日本語の単語を言う→「食べもの」と表示されたら日本語で食べものの名前を言う。

あとは、イライラするようなタスク、つまり、認知的な負荷をかけるタスク(認知的葛藤タスク)をさせる実験もあります。例えば、赤いインクで「あお」と書かれている文字を見せたときに、インクの色(あか)を言わせます。

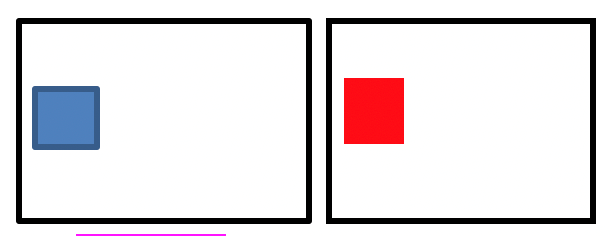

<認知的葛藤タスクのイメージ>

未就学児(2〜6歳)の場合は、まだ文字が読めなかったり、色の名前がわからなかったりするので、園児向けの非言語認知的葛藤タスク(例えばSimon task)を使います。コンピューター上に青い四角が提示されたらキーボードの「A」を押すように、赤い四角が提示されたら「L」を押すように指示します。すると、青い四角が画面の右に出現すると「L」を、赤い四角が画面の左に出現すると「A」を、色に関係なく提示場所に近いキーを間違って押すことがあります。

バイリンガルのお子さんは、誰からも教えられずに自然とコード・スイッチング(※4)ができます。モノリンガルのお子さんは、こういう体験がありません。そのため、9歳くらいまでは、バイリンガルの子どものほうが認知的葛藤に対する対応力が高い、ということがアルファベット言語間バイリンガルの研究でわかっています。

これが言語間距離の遠い日本語(表象言語)・英語(アルファベット言語)のバイリンガルでも同じなのか、ということを検証するために、このタスクを使って、バイリンガル幼稚園児の認知能力を調べています。

<園児用の非言語認知的葛藤タスクのイメージ>

これらの言語流暢性タスクや認知的葛藤タスクをさせているときの脳活動を見るとともに、中学生以上のバイリンガル対象には、ナラティブ・タスク(文字がない絵本を見ながら物語をつくって語るタスク)やインタビュー、英語力・語彙力計測、英語ライティングのデータも同時に収集しています。

―どのようなバイリンガルを対象に、脳の研究を行っていらっしゃいますか?

主な研究対象は、日本語と英語をかなり高いレベルで身につけている子どもたちです。

まずは、両親は日本人だけど幼少期をアメリカで過ごした、というような帰国生ですね。中高生の時期から実験に参加してもらって、大学生や社会人になるまで年1回観察を続けています。

同じ子どもたちを5年、10年、と長い間観察すると、子どもはその間に人間としても成長します。このような縦断的研究を行うことによって、日本語や英語がだんだんと大人の話し方になっていく様子を見ることができます。それから、帰国後も英語の勉強を続けた子もいれば、英語を使う機会がほとんどなくなった子もいるので、そういった環境の変化も含めて、英語力の保持や喪失に関するいろいろなことがわかりますね。

それから日本のインターナショナルスクールに通っているバイリンガルの小中高生も研究対象です。例えば、お母さんが日本人、お父さんがイギリス人であるために、早期から日本語と英語を同時に習得してきた、というような子どもですね。

また、中学1年生から英語を勉強し始めた人の頭の中はどうなっているのか、英語が上手になったらバイリンガルの脳に近づくのだろうか、という興味もあり、一般的な日本人中高生を対象にした研究も行っています。

幼児については、シンガポールにある日英バイリンガル幼稚園に通っている子どもたちに協力してもらっています。日本のバイリンガル幼稚園はなかなか難しいのですが、このシンガポールの幼稚園は、理事長が私の研究にすごく興味をもって協力を申し出てくださりました。子どもたちには2歳から6歳になるまで毎年実験に参加してもらうのですが、協力的なご家庭のお子さんは、小学校に入学したあとも協力していただけるので、とてもありがたいと思っています。

※1:本記事における「バイリンガル」は、二つの言語を高度なレベルまで習得した人(highly proficient bilingual)を指す。

※2:参照:https://www.an.shimadzu.co.jp/apl/lifescience/invivo.htm

※3:参照:https://www.an.shimadzu.co.jp/apl/lifescience/invivo.htm

※4:話の相手や内容により、二つの言語を切り替えながら使うこと。

【取材協力】

田浦 秀幸教授(立命館大学 言語教育情報研究科)

<プロフィール>

専門は、言語学、外国語教育、認知科学、脳計測科学。非常に高いレベルで二言語を操ることのできる子どもたちのバイリンガリティー(言語獲得・保持・喪失)に関する心理言語的研究、および、効果的な第二言語習得(英語教育)についての研究を行う。オーストラリアのマッコーリー大学で博士号(言語学)を取得後、大阪府立大学 大学院・人間社会学研究科 教授を経て2010年より現職。2019年より立命館大学 国際言語文化研究所 所長も務める。

■関連記事

二言語に接触する年齢は発達脳における言語の神経系をどのように変化させるか – モノリンガルとバイリンガルの子どもの文法処理時の脳活動を機能的近赤外分光法で計測

Weisler, S. E. & Milekic, S. (2000). Theory of Language. Cambridge: The MIT Press.

中島和子(2016).「完全改訂版 バイリンガル教育の方法」. 東京:アルク.