日本の子供たちが、英語を身につけて ミライに羽ばたくために。

日本の子供たちが、英語を身につけて ミライに羽ばたくために。

2021.02.12

インターネット上では、子どもをバイリンガルに育てた体験談やバイリンガルとして活躍する人々の体験談をたくさん目にします。しかし、どの体験談にも共通していることもあれば、それぞれ異なる主張になっていることもあるため、何が正しいのかわからなくなってしまう人も多いでしょう。

「バイリンガル」と一口に言っても、さまざまなバイリンガルが存在します。今回は、そのバイリンガルの多様性について紹介します。

【目次】

バイリンガルは、二つ目の言語をいつから身につけたかによって、「同時性バイリンガル(※1)」(simultaneous bilingual)と「後続性バイリンガル(※2)」(sequential bilingual)に分かれます(Baker, 2001)。

同時性バイリンガルは、生まれたときから二つの言語を同時に身につけていきます。例えば、母親は日本語を話し父親は英語を話す、という家庭で育つ子どもや、日本からアメリカへ移住した家庭で日常的に日本語と英語にふれる環境があった子どもなどが当てはまるでしょう。

一方、後続性バイリンガルは、はじめは一つの言語のみにふれて育ち、そのあとに二つ目の言語を身につけていきます。例えば、親戚との会話や家庭教材などを通じて日本語と英語を話すようになったり、家庭とは異なる言語が使われている保育園・幼稚園や小学校に通い始めてバイリンガルになったりするケースがあります。

二つ目の言語にふれ始める時期が何歳以降だったら後続性バイリンガルとなるか、という点については、統一された見解がありません。生後1週間を境目にする研究者もいれば(De Houwer, 1990)、3歳以降の場合は「同時」ではないという見解もあります(Paradis et al., 2011)。

しかし、なぜこのような区別が必要かというと、二つの言語を同時に身につける場合とそうでない場合とでは、二言語の習得過程や言語環境に異なる点があると考えられているからです(Genesee, 2002)。

1歳になるまでの間に別の言語にふれた経験は、その後、その言語を使わないまま大きくなったとしても、音声を処理するときの脳活動が一つの言語にしかふれてこなかったモノリンガルとは異なることが報告されています(Pierce et al., 2015)。よって、生後間もないうちから二つ目の言語にふれ始めた人は、そうでない人とは何らかの違いが生じる可能性があります。

ただし、バイリンガリズムや第二言語習得の研究においては、二言語の発達には年齢以外にもさまざまな要因が複雑に絡み合うと考えられています(Ortega, 2009; Shin, 2018; Genesee, 2015)。つまり、バイリンガルの言語能力は、二つ目の言語に触れ始めた年齢だけで決まるわけではないのです。

世界中のバイリンガルは、家庭環境がそれぞれ違うのはもちろんのこと、さまざまな社会環境のなかで二つの言語を習得しています。

あるバイリンガルAさんは、日本語を話す母親と英語を話す父親のもとで生まれ育った日本語・英語のバイリンガルです。日本に住んでいる日本人であり、文化的にも社会の多数派(マジョリティ)に属します。日本語は、社会の主要言語であり、英語も、家庭の外ではあまり必要ないものの、学業や将来の仕事のために重要な言語です。

あるバイリンガルBさんは、ポルトガル語を話す両親と一緒にブラジルから日本へ移住してきた、ポルトガル語・日本語のバイリンガルです。幼少期から日本で育ちましたが、国籍はブラジルであり、文化的には社会の少数派(マイノリティ)です。日本の公立小学校に通っているため、日本語は学校生活に欠かせない言語です。一方、ポルトガル語は、家庭の外で親以外の人と使う機会はほとんどありません。

バイリンガルAさんとバイリンガルBさんは、二つの言語を話せる、という点では共通しています。しかし、二つの言語それぞれに対する意識は同じでしょうか。5年後や10年後、同じように二つの言語を使えているでしょうか。多くの場合、これらの状況はまったく異なります。

例えば、バイリンガルAさんは、日本語と英語どちらも重要だと考えていますが、日本では英語を使う機会が少ないので、どうしたら英語力を伸ばせるか、ということが課題になってきます。バイリンガルBさんは、あとから身につけた日本語がとても流暢になりますが、ポルトガル語が日常生活でも学業でも必要ないため、学習しようという意欲が湧かず、両親はとても残念に感じるようになります。

このような違いがあることから、バイリンガル教育には2つの種類があるとされています(中島, 2016)。一つは、第一言語が社会の主要言語、第二言語がその社会における外国語である人のための「バイリンガル教育A」。日本社会のなかで日本人の子どもが英語を身につけようとする状況に当てはまります。

もう一つは、第一言語が社会の少数派言語、第二言語がその社会の主要言語である人のための「バイリンガル教育B」。日本に移住してきたブラジル人の子どもが親の母語であるポルトガル語を受け継ぎながら、学校生活を通じて日本語を身につけていく状況に当てはまります。子どもをバイリンガルに育てるうえで、母語の発達が課題になる場合がありますが、その多くはバイリンガル教育Bにおける問題です。なぜなら、前述の通り、母語を使う機会が圧倒的に少なく、母語の価値を感じにくい社会環境のなかで過ごしているからです。

このように、同じ「バイリンガル」であっても、置かれている社会環境が異なれば、それぞれの言語にふれる機会だけではなく、その言語がもつ社会的な価値や地位も異なります。それは、どちらの言語を話せるようになりたいか、どちらの言語のほうを使いたいか、という意識に影響し、ひいては、それぞれの言語をどれくらい話せるようになるか、という言語発達にも関係します。

そのため、どの社会環境の誰を対象としているかによって、バイリンガル教育において配慮すべき点も異なってくるのです。

さらにバイリンガルは、それぞれの言語をどの程度使えるか、という二言語のバランスが人によって異なります。バイリンガルは両方の言語を同じレベルで完璧に使える、と思われる傾向にありますが、それは稀なケースです(Shin, 2018)。

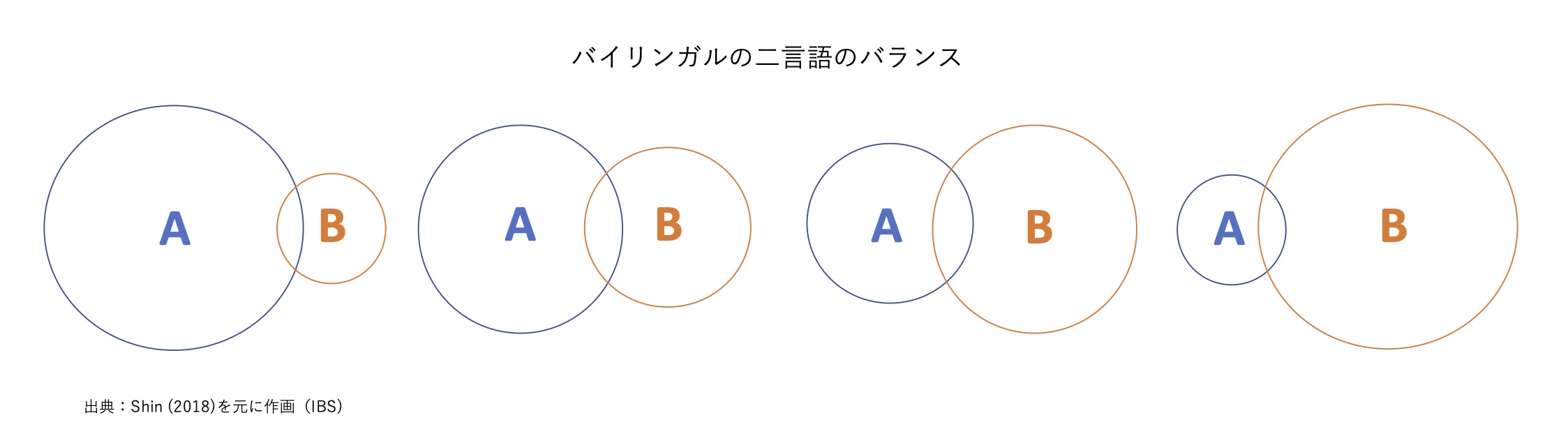

以下は、人によって異なる二言語(言語Aと言語B)のバランスが表現されている図です。円はそれぞれの言語の能力(語彙や構文力、表現の幅など)を示し、左端と右端の図は、どちらか一方の言語の習得レベルが明らかに高い人であり、中央の二つは、両言語の差が比較的少ない人です。

このように、大小の違いはあっても、二つの言語で差があることはごく当然のことと考えられています。なぜなら、バイリンガルの日常生活において、それぞれの言語を使う状況や目的、相手、頻度、必要な能力(聞く・話す・読む・書く、など)などがまったく同じであることはないからです。

たとえ、生後から二つの言語に同時にふれて育った同時性バイリンガルの子どもであっても、二つの言語は完全に同じスピードで発達していかないことがわかっています(Paradis et al., 2011)。熟達度が比較的高い(円が大きい)言語は優勢言語(dominant language)、低い(円が小さい)言語は劣性言語(non-dominant language)と呼ばれますが、これは、バイリンガルの二言語間の比較であり、モノリンガルとの比較ではないことに注意が必要です。

言語Aだけを話すモノリンガル、言語Bだけを話すモノリンガルと比べると、バイリンガルのAまたはBの円はそれぞれ小さいかもしれませんが、それぞれの言語にふれる量がモノリンガルと異なることを考えれば当然のことなのです。この図を作成したShin(2018)は、バイリンガルの言語能力について、バイリンガルの言語Aと言語Bの円を合わせれば、言語Aのモノリンガルや言語Bのモノリンガルの円よりも大きくなる、と説明しています。

また、バイリンガルの言語発達と言語障害の関係を明らかにしようとする研究者らも、例えば、バイリンガルの子どもの言語Bの円がモノリンガルの円より小さかったとしても、それは言語発達の問題ではなく、その言語にふれる量が少ないだけである可能性が高い、という見解を出しています(Paradis et al., 2011)。

このように、「バイリンガル」といっても、二つの言語を習得する過程や環境、習得状況などによって、さまざまな違いがあります。今回ご紹介したポイントは、バイリンガルの多様性を表す側面のほんの一部にすぎませんが、このような多様性を一つでも多く理解しておくことはとても重要です。

バイリンガルが実に多様であることを知らなければ、ある一人のバイリンガルの一時点の能力を見て、「バイリンガルはこうだ」と決めつけてしまいかねません。バイリンガルを対象とした研究においても、二言語の発達に影響する可能性のある要因を考慮して被験者を選んだり、実験結果を解釈したりしなければ、バイリンガルだからその結果なのか、それとも、ほかの要因が原因でその結果なのかを区別することができません。

当研究所(IBS)は、バイリンガルの言語能力はさまざまな要因で常に変化するものであると考えます。そのため、習得過程などにかかわらず、与えられたタスクや状況などに応じて、必要なときに、二つの言語のうちで適切な言語を選択して使い、意思疎通を図ることができる人を「バイリンガル」と定義しています(Jacobs, 2018)。

バイリンガルが少ない日本では、なかなかその多様性に気づくことができないかもしれません。バイリンガルに関する見解や体験談、研究結果にふれるときには、ぜひバイリンガルの定義や多様性に注意し、一人ひとりの子どもに合った効果的な言語環境や学習環境について考えていきたいものです。

(※1)「同時発達バイリンガル」、「同時バイリンガル」などと呼ばれる場合もある。

(※2)「継起発達バイリンガル」、「継続バイリンガル」などと呼ばれる場合もある。

■関連記事

Baker, C. (2001). Foundations of Bilingual Education and Bilingualism, 3rd Edition. Clevedon・Buffalo・Toronto・Sydney: Multilingual Matters.

De Houwer, A.(1990). The acquisition of two languages from birth: A case study. Cambridge: Cambridge University Press.

Genesee, F. (2002). Bilingual first language acquisition: exploring the limits of the language faculty. In Mackey, A. (Ed.), Annual Review of Applies Linguistics, Volume 21 (pp.153-168). Cambridge: Cambridge University Press.

https://doi.org/10.1017/S0267190501000095

Genesee, F. (2015). Myths About Early Childhood Bilingualism. Canadian Psychology, 56(1), 6-15.

http://dx.doi.org/10.1037/a0038599

Jacobs, P. (2018).「日本および諸外国におけるバイリンガリズムへの見解 ―バイリンガルが育つ環境としての日本の実情と将来性」.『Journal of Kid’s Brain Science』, 1(1), 1-42.

Ortega, L. (2009). Understanding Second Language Acquisition. London: Hodder Education.

Shin, S. J. (2018). Bilingualism in Schools and Society: Language, Identity, and Policy, 2nd Edition. New York & London: Routledge.

Paradis, J., Genesee, F., and Crago, M.B. (2011). Dual Language Development & Disorders: A Handbook on Bilingualism & Second Language Learning, 2nd edition. Baltimore・London・Sydney: Paul H. Brookes Publishing.

Pierce, L. J., Chen, J., Delcenserie, A., Genesee, F. and Klein, D. (2015). Past experience shapes ongoing neural patterns for language. Nature Communications, 6, 10073.

https://doi.org/10.1038/ncomms10073

中島和子(2016).「完全改訂版 バイリンガル教育の方法」. 東京: アルク.