日本の子供たちが、英語を身につけて ミライに羽ばたくために。

日本の子供たちが、英語を身につけて ミライに羽ばたくために。

2025.09.26

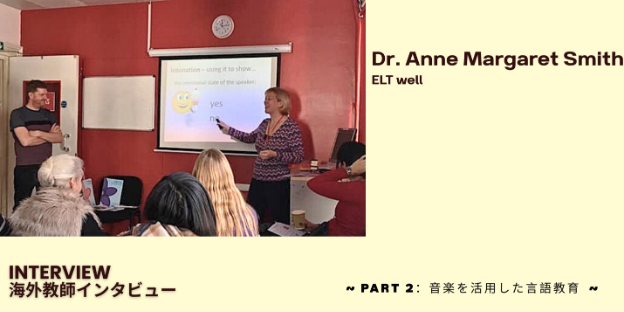

Anne Margaret Smith博士へのインタビュー記事の後編です。この後編では、音楽について、そして、特にニューロダイバースな(神経発達に多様性のある)人々の言語学習において音楽が果たせる役割について幅広くお話ししています。

Q:先生は、生徒たちが学びやすくなるように音楽を取り入れた教材を考案されていらっしゃいますよね。これまでお話ししたような学び方の違いがある生徒に英語を教えるときは、音楽をどのように活用されていますか?

音楽を取り入れた指導は、私がとても情熱を注いでいる取り組みです。音楽一家に育ち、幼いころから音楽を聴いて楽器の弾き方を学んできたからです。そこで、ミュージシャンであるMatthew(マシュー)さんと協力して指導活動を始めました。ある日、彼が誰かに音楽の要素について説明しているのを耳にしました。例えば、音量、リズム、テンポなどです。その瞬間、こうした音楽的要素が言語の音韻論と直接関連していていることに気づきました。音楽を学ぶことは、協調能力や認知能力の発達にもつながる点も素晴らしいと思います。そこで、「音楽と言語学習を組み合わせる方法を見つけるべきだ」と考えたんです。そして、私たちは実際にそれを実現しました (Evens & Smith, 2019, Language Learning and Musical Activities (LLMA))。

先生たちは、音楽を中心にしたアクティビティを授業でよく使いますよね。でも、なぜ音楽が生徒にとって良いのかを完全に理解してはいないかもしれません。音楽を処理する脳領域と言語を処理する脳領域には重なりがあります。外国語の授業に音楽を使ったアクティビティを取り入れると、言語処理の中枢とともに音楽に関わる脳領域を活性化させます。これは、言語学習に苦労する生徒たちにとって特に役立ちますし、言語のスキルを楽しく伸ばす方法でもあります。音楽を中心としたアクティビティは、恐怖や不安を感じさせずに自然な形で外国語を導入できます。また、生徒を飽きさせないような反復練習を組み込むことも可能です。授業で音楽を使うと、生徒たちは、言語処理の活動に積極的に参加している間にテンポや韻(ライム)、リズムに対する理解を自然とうまく活用します。

「Happy Birthday(ハッピー・バースデー)」の歌は、繰り返しの多い歌の代表例です。世界中で歌われているので、多くの生徒たちがメロディをすでに知っています。同じ歌詞を4回繰り返すだけなのですが、繰り返しが多すぎるからいやだと思ったり不満を言ったりする人はいないと思います。歌のリズムに合わせたオリジナルの歌詞を考えさせる活動は、楽しい教室の活動の一つです。自分のことばが馴染みのあるメロディにきちんとはまるように、単語の発音や音節の強勢についてよく考えることを促します。このようなアクティビティは、言語処理をしながらたくさん反復練習ができるようにして、生徒が新しい語彙を楽しくしっかりと身につけるのに役立ちます。音楽は、普段は授業への参加に苦労する生徒たちが大活躍させることもできます。私は、外国語の授業にもっと音楽を取り入れれば、どの生徒にとってもプラスになると心から信じています。

Q:お気に入りのアクティビティをいくつかご紹介いただけますか?

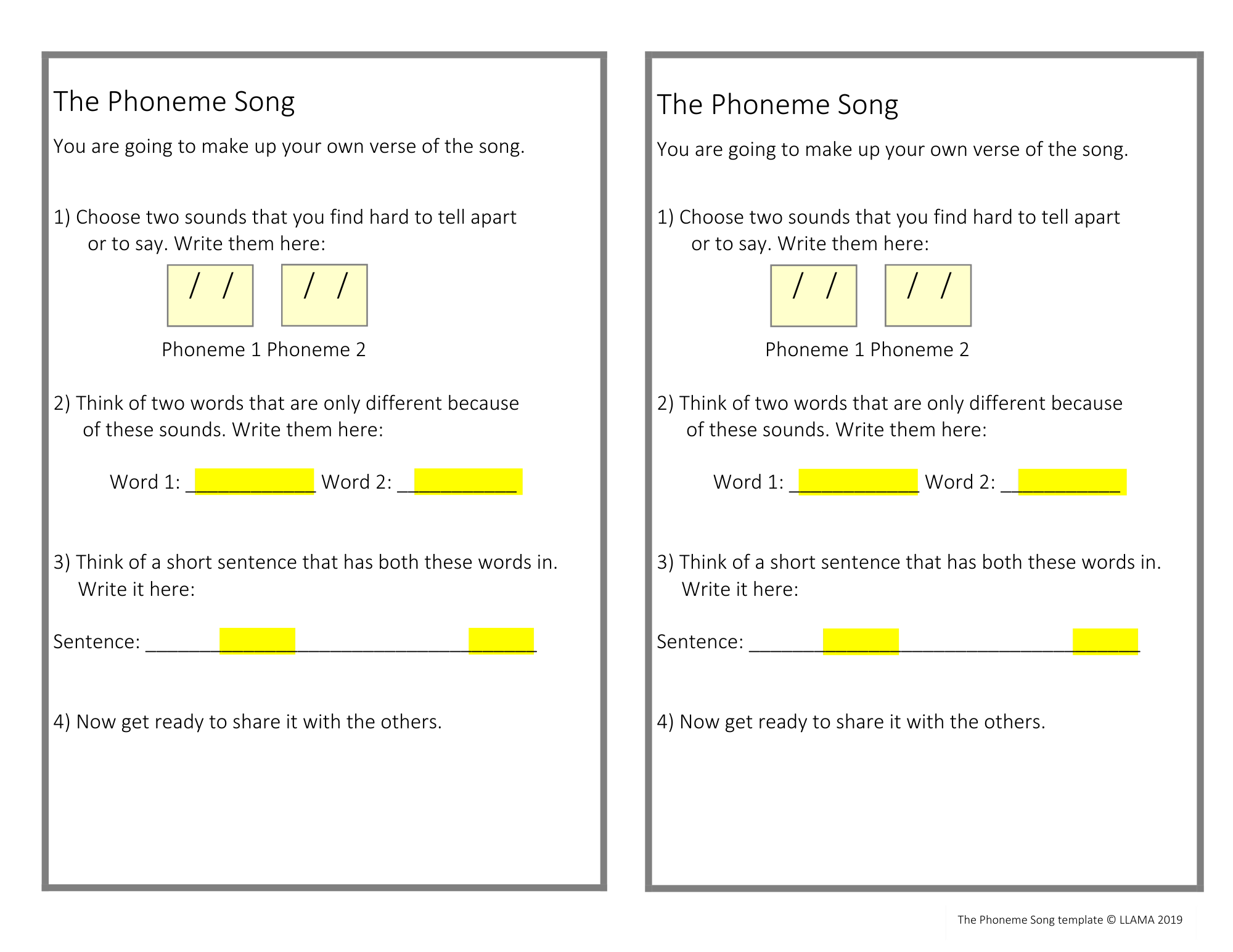

Phoneme Song(音素の歌)

私は、簡単に準備できて、生徒が発音しにくい音に狙いを定められるので、音素の歌がとても気に入っています。対立する(その音声の違いによって意味が変わる)けれど似ている、という音の発音を練習することができるんです。最近、ロシア語とウクライナ語を母語として話す 人たちを指導したのですが、英語の発音で/θ/(three の「th」の音)と /f/(free の「f」の音)を区別できるように練習したいということだったので、このアクティビティを使って、その練習ができるようにしました。 Matthewさんが音源をすでに制作してくれているので、このアクティビティを使ううえで音楽的な才能は必要ありません。音楽活動のときに再生ボタンを押すだけでいいんです。

Matthewさんの音楽は、テンポとリズムがはっきりとしていてわかりやすいです。このアクティビティの歌には、歌詞が1番から3番まであります。1番の歌詞は、/θ/(「th」)や /f/ などの音素を繰り返し発音することだけに重点を置いています。2番の歌詞は、「three」や「free」など、これらの音を含む単語を取り入れています。3番の歌詞では、例えば「There are “three” “free” candies.」というふうに、歌のリズムに合った文の中でこれらの単語を使えるようになっています。生徒たちは、自分で単語や文をつくるチャンスもあるので、主体的に取り組み(オーナーシップを)、練習をさらに深めることができます。音楽は、リズムとモチベーションを生み出し、繰り返し練習を退屈なものではなく楽しいものに感じさせてくれるんです。

図1 :「音素の歌」アクティビティ内容のサンプルLLAMA(2019)より許可を得て使用

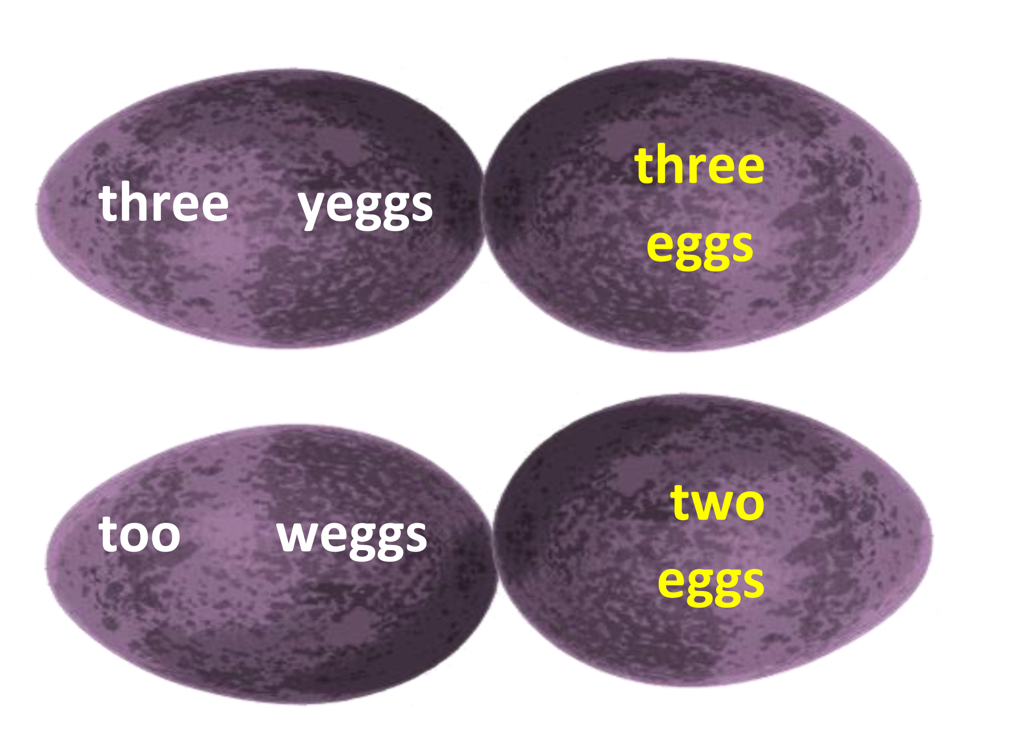

Wo negg(ワネッグ)

この教材集の中では、連続音声の学習に向けた「Wo negg」というアクティビティもお気に入りです。生徒たちはよく単語を個別に学習しますが、ネイティブ・スピーカーが話すのを聞くときは、単語と単語が混ざって聞き取りにくくなることがあります。例えば、「one egg」(ワン・エッグ/1個の卵)というフレーズは、「wo negg」(ワネッグ)と聞こえることがあります。このアクティビティは、単語と単語がどのようにつながるか、そして、それらの単語をどのようにはっきりと聞き分けるかがわかるように手助けします。そのあと、生徒たちは、自分自身でこのようなフレーズを考えてつくるチャンスがあります。

このアクティビティでは、教師が発音したあとに生徒たちが繰り返し唱えるコール&レスポンス形式のチャンティングを行います。まず、「wo」 – 「wo」… 「negg」 – 「negg」… 「wo negg」 – 「wo negg」というふうに始めます。歌では、「too weggs」(two eggs/2 個の卵)や「three yeggs」(three eggs/3 個の卵)というように、異なるフレーズで歌詞が続きます。生徒たちがこの概念を理解できたら、ワークシートに書いてある単語のペアを使って自分だけのチャンツをつくってみるように言います。

図2 :「Wo Negg」アクティビティで使うスライド資料の例LLAMA(2019)より許可を得て使用

この教材集には、音楽を通して言語のさまざまな側面を探求するアクティビティがほかにもたくさんあります。それぞれのアクティビティは通常、ある 1 つの言語の側面に的を絞っています。ですから、生徒たちがそれについてじっくりと考えて練習したあと、その練習を活かしながら単語と単語を滑らかにつなげて発音することができるようになっています。

Q:音楽がいかに言語の音韻とどのように結びついているのか、そして、ディスレクシアの学習者の多くが音韻認識で苦労していることについて、お話しいただきました。ディスレクシアの学習者にとって音楽が読み書き能力の向上に役立つ、ということを示唆する研究はありますか?

はい、ブリティッシュ・ディスレクシア協会(British Dyslexia Association)によっていくつか研究が行われています(Gordon et al., 2015) 。音韻の発達とそれが読み書き能力に直接どのように役立つかを調べた研究があります(「音韻障害仮説」については、Stanovich(1988)、 Vellutino(1981)を参照してください) 。また、ディスレクシアの人の脳が音を処理する仕組みに関する興味深い研究もあります。ディスレクシアの人たちが聴覚情報を処理するタイミングはディスレクシアではない人たちよりもややずれていることが観察されました。音波を見ると、この二つのグループの間に明確な違いが認められ、この違いが音韻処理の妨げになっている可能性が示唆されています(Rathcke & Lin, 2021) 。

さらに、単純ながらも説得力のある研究が一つあります。この研究では、ディスレクシアの学習者たちが音のリズムに関するタスクを毎日こなしました。その結果、この毎日のリズム練習が、学習者の読み書き能力の向上に良い影響を与えたことが明らかになりました(Overy, 2003) 。リズムに対する意識が高まると、学習者は単語の構造をよりよく認識できるようになり、それによって読み書き能力も向上するようです。

Q:ニューロダイバージェントな生徒たちに効果的に指導できるようにするための教師トレーニングに関して伺いたいです。教師にとってどのようなマインドセットの転換が不可欠だと思われますか?

ニューロダイバージェントな(神経多様性のある)生徒たちが日々経験するかもしれないことを理解するために考案されたアクティビティがあります。教師がこのアクティビティに参加すると、先生たちの視点が大きく変わる、という様子を目にしてきました。私は『Raising Awareness of SpLDs: Activities to Build Supportive Learning Environment』(Smith, 2017)(IBS訳:特異的学習障害(SpLD)に対する意識を高めるには 〜生徒たちの学びをサポートする環境づくりのためのアクティビティ〜)という小冊子をつくりました。 この小冊子では、ニューロダイバージェントな生徒たちが直面する困難をいくつかシミュレーションしたタスクを紹介しています。こうしたアクティビティでは、たとえほんの短い時間であっても、先生たちが生徒の立場に立った体験をすることができます。この体験はとても大切です。なぜなら、ほかの人が実際に体験していることは、自分で直接体験してみて考えないと本当に理解しづらいからです。

例えば、私には色盲の友人がいるのですが、私はその友人が色盲であることをいつも忘れてしまいます。私が「見て!あれ、カラフルなお花ね」と私が言うと、彼から「うーん、それはぼくにはわからないな」と言われます。自分自身が日常的に体験していることではないので、忘れてしまうんです。これと同じように、先生たちは、生徒たちが直面する学習上の困難について体験したことがなければ、その苦労を十分に理解することは難しいです。

でも、自分がいつも情報処理をしている方法と違うやり方でタスクをやってみると、難しく感じるのは自分の IQ が急に低くなったからではなくて、単に慣れない情報処理の方法だからだと気づきます。先生たちは、この気づきによって、教育において必要不可欠な思いやりや忍耐力、共感力が高まっていくことが多いんです。

先生たちのサポートに関しては、まだ課題がたくさんあります。なぜなら、全員ではありませんが、外国語教師のほとんどはニューロダイバージェントな人たちではありませんし、外国語を身につけたり勉強したりするときに大きな困難を経験したことがないからです。

Anne Margaret Smith先生との今回の対話は、鋭い洞察に満ちていました。そこから学んだことは、ニューロダイバーシティは別々のカテゴリに分かれているものではなく、つながりのあるスペクトラムであると理解することの重要性です。また、教育者がニューロダイバージェントな学習者を効果的にサポートするうえで、包括的なアプローチを採用することがいかに役立つかが強調されました。そして、音楽を中心にしたアクティビティを取り入れることで、生徒たちの読み書き能力や言語スキルを強化し、よりインクルーシブで生徒たちの学びをサポートする教室づくりことができます。

そして最後に、Anne Margaret Smith先生は教育者のみなさんに呼びかけているのは、共感、忍耐、そして思いやりを育むことです。これらは、すべての学習者に自信を与えてうまく学べるようにするためには不可欠な資質なのです。

【取材協力】

Anne Margaret Smith(アン・マーガレット・スミス)博士(ELT Well)

<プロフィール>

ケニア、ドイツ、スウェーデン、ニュージーランド、イギリスなど複数の国にわたって、30年以上のEAL(追加言語として英語)指導経験を持つ著名な教育者。また、ニューロダイバーシティ(神経多様性)の専門家でもある。ランカスター大学で教育学研究・言語学の博士号を取得し、語学教師養成におけるインクルーシブ教育について幅広く研究。2005年には「ELT Well」を設立。ニューロダイバージェントな(神経多様性のある)言語学習者を効果的にサポートすること、そして、そうした学習者をより深く理解してサポートできる教育者の養成を手助けすることを目的とした団体である。生涯にわたって音楽への熱い思いをもち続けてきたAnne Margaret博士。その情熱を原動力として、音楽的な要素を言語活動に取り入れ、学び方に違いのある生徒たちがより効果的に能力を伸ばせるようサポートしている。また、長年、ディスレクシア(発達性読み書き障害)のアセッサーとして活動してきた。現在は、ASD(自閉スペクトラム症)の成人向けサポートを専門とした有資格の言語聴覚士(Speech and Language Therapist)としても活動する。

■関連記事

Evens, M. & Smith, A.M.(2019) Language Learning and Musical Activities. ELT Well

Smith, A.M.(2017) Raising Awareness of SpLDs.ELT well

Gordon, R. L., Fehd, H. M., & McCandliss, B. D. (2015). Does Music Training Enhance Literacy Skills? A Meta-Analysis. Frontiers in Psychology, 6.

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01777

Overy, K. (2003). Dyslexia and Music. Annals of the New York Academy of Sciences, 999(1), 497–505.

https://doi.org/10.1196/annals.1284.060

Rathcke, T., & Lin, C.-Y. (2021). Towards a Comprehensive Account of Rhythm Processing Issues in Developmental Dyslexia. Brain Sciences, 11(10), Article 10.

https://doi.org/10.3390/brainsci11101303

Stanovich, K. E. (1988). Explaining the Differences Between the Dyslexic and the Garden-Variety Poor Reader: The Phonological-Core Variable-Difference Model. Journal of Learning Disabilities, 21(10).

Vellutino, F. R. (1981). Dyslexia: Theory and Research (Illustrated edition). MIT Press.