日本の子供たちが、英語を身につけて ミライに羽ばたくために。

日本の子供たちが、英語を身につけて ミライに羽ばたくために。

2024.10.02

グローバル社会のあらゆる場面において、英語は使用することが欠かせない言語となっています。同時に、世界には様々な英語の訛りが存在していることも事実です。これまで日本の英語教育では、アメリカ英語を用いることがスタンダードとされてきていましたが、近年ではアメリカ英語をはじめとした「ネイティブスピーカーの話す英語=理想の英語」という概念が変わりつつあるようです。ネイティブスピーカーのような発音ではなくとも、最低限相手が理解のできる発音を習得していれば、多少のアクセントがあることは許容するべきだという考え方が主流になってきています。

さらに、英語のアクセントの多様性を教育現場に取り入れようと試みる教員の数も増えています。しかし、授業で様々なアクセントの英語を使用する際、どのような点に注意するべきなのか、そして様々なアクセントの英語を授業中に用いることの効果については、まだ多くは明らかにされていません。

そこでこのコラムではまず、英語ネイティブスピーカーの英語の発音を習得することを目的とするのではなく、「理解可能な英語」を指導し、個人が持つアクセントや訛りを完全に排除しないことの大切さを説いていきます。その後、英語の多様な訛りやアクセントを使用した英語の指導実践の様子を紹介し、学生たちの英語の受容態度においてどのような効果があるかを明らかにしていきます。

英語は現在、国際語としての役割を担う重要な言語として世界中の様々な分野においてコミュニケーションツールとして使用されています。その理由に、第二言語としての使用者、そして外国語としての使用者が英語以外の言語に比べて圧倒的に多いことが挙げられます。

同時に、学校教員や民間の英会話スクールなど、子どもたちの外国語教育に携わる方は英語の国際化のみでなく、英語の多様化が進んでいることにも目を向ける必要があります。日本の英語教育の歴史を辿ると、発音指導において相反する二つの考え方が存在していることがわかります。一つ目が、「nativeness principle」とよばれる考え方です。これは、英語のネイティブスピーカーのような発音を習得することは可能であり、それを目標に設定すべきだという考え方です。学習者の訛りはできるだけ消すべきだと主張します。

もう一つの考え方は「intelligibility principle」とよばれ、学習者の訛りやアクセントはコミュニケーションの妨げとならない限り問題とみなさず、その指導の優先順位は低いとみなされます。

英語の国際化が進むにつれて、日本の英語教育においても発音指導に対する考え方や意識は変容を遂げてきました。ここでは、発音指導を 1)nativeness principleが主流の時代、2)発音教育が軽視された時代、3) intelligibility principleが主流の時代の三つの時代区分におけるそれぞれの発音指導の特徴を紹介していきます。

1)1950年代:nativeness principleが主流の時代

戦後の日本の英語教育では、行動主義心理学に基板を置く「audiolingualism」(※1)が主流となり、発音指導においては「nativeness principle」の考え方が主流とされていました(山根, 2015)。この頃の英語教育では、スピーキングとリスニングに重きが置かれ、学習の段階から発音指導が重要視されました。その際には、発音記号を提示して明示的な説明を行うことで学習者の発音習得を促したそうです(安藤, 2019)。

2)1960〜1970年代:発音指導が軽視された時代

1960年代に入ると、教育界では「認知主義アプローチ」(※2)というものが盛んになります。それまでの行動主義理論に基づく「刺激と反応」だけでは説明がつかないとする考えが広まりました。この頃は発音指導自体を軽視したり、完全に指導の対象から外されることが多くありました。その背景には、「臨界期仮説」の研究の高まりがあります。

「臨界期」とは、言語が習得可能である年齢の期間のことを指します。この期間を超えてから外国語学習を開始した場合、母語話者のような言語能力を身につけるのは不可能だという仮説が「臨界期仮説」と呼ばれます (鹿野, 2024)。この臨界期仮説に基づき、ある一定の年齢以上の学習者には発音を教えることが非常に難しいと考えられたため、文法や語彙の指導や習得に重きが置かれました(安藤, 2019)。

3)1980年代〜:intelligibility principleが主流の時代

1980年代に入ると、「世界共通語としての英語」という考え方が主流になります。Kachru(1982, 1986)が「World English」という言葉を提唱したことで、「英語母語話者中心の英語」から、「さまざまな母語背景を持った人が話す英語」へと英語に対する考え方がシフトしていきました。この頃の英語の授業においては、コミュニケーション中心の教授法である「Communicative Language Teaching」(※3)が主流となります。円滑なコミュニケーションのために、「理解可能な発音」を指導することが重要視されたのです。

現代の英語教育においては、3)のintelligibility principleが主となる指導を意識する教育現場が増えています。近年では英語の非母語話者の数が増えており、多くの人にとって英語を第二言語として使用している話者とのコミュニケーションを取る機会が圧倒的に多いです(安藤, 2019)。

そのため、母語話者の発音に似せることよりも聞き手がどれほど聞き取れ、内容を理解できるかどうかに焦点が当たっています。これを踏まえ、日本の英語教育現場においても、相手が理解できる英語の発音であれば、ネイティブスピーカーのような発音を目指さなくてもいいという考え方にシフトしてきているのです。

ここからは、実際に世界中のさまざまな訛りやアクセントを教材として使用している英語の授業実践を取り上げたいと思います。長い間リスニング教材として主にアメリカ英語が用いられてきた日本の英語教育において、英語を母語としない人たちが話す英語を指導教材とする試みを知ることで、真の「グローバル化」へと対応していける日本人英語話者が増えていくのではないでしょうか。

今回紹介するのは井上(2011)による、愛知大学の英語専攻の大学生を対象とした、英語によるコミュニケーション能力の育成を目的とする科目における授業実践です。非母語話者による英語を使用したリスニング教材を使ったアクティビティの一例を取り上げ、学生たちによるアクティビティに対する評価を紹介していきます。

<使用した教材>

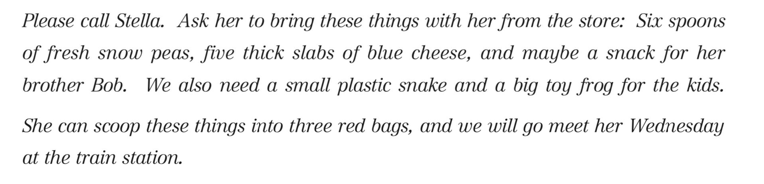

「英会話」・「英語コミュニケーション」・「英語リスニング」などの科目で用いることを想定して作成されたリスニング教材を使用します。この教材は、英語のアクセントの記述を目的としたウェブサイト「The Speech Accent Archive」が公開している音声サンプルを利用して作成されました。このアーカイブには、さまざまな英語のアクセントや訛りを記述するために同じパラグラフをさまざまな言語の母語話者が読み上げたものが公開されています。

このアーカイブには、それぞれの話者の母語のみならず、出身地や英語以外に話すことのできる言語、年齢、性別、英語学習を始めた年齢、英語習得の方法、居住した英語圏、滞在期間などの背景情報も記入されています。ここから、リスニング教材として適切な音声を選択しました。

音声のパラグラフは69語で構成されていて、標準アメリカ英語に存在するほとんどの母音、子音、連続子音が含まれています。

画像1: The Speech Accent Archiveのパラグラフ

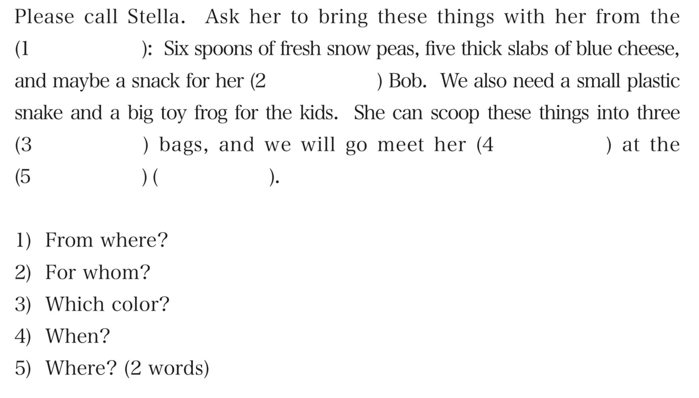

学生には、上記のパラグラフの一部の単語を空欄にしたハンドアウトを配布します。最初の設問は、英語の非母語話者がこのパラグラフを読んだ録音を聞いて空欄を補充するというものです。空欄の数は全部で6つで、それぞれの設問のヒントとなる質問をつけてあります。

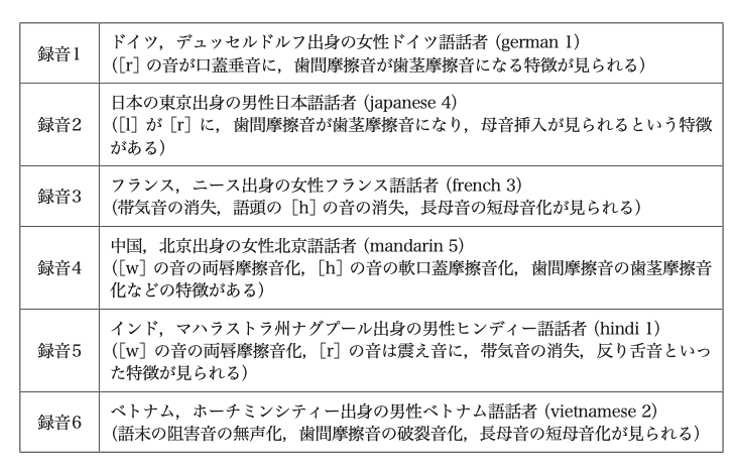

また、英語の非母語話者による6つの音声を聞いた後は、それぞれの音声の話者の母国語を予想して、空欄に記入します。選択された言語は、日本の大学生に第二言語として学習される機会が多く、比較的身近と感じられる、将来仕事や留学で接する可能性の高そうな言語を6つです(ドイツ語、フランス語、中国語、ヒンディー語、ベトナム語、日本語)。これら6つの言語を母語とする人が話す英語が録音され、リスニング教材として使用されました。選択された6つの言語それぞれを話す人の英語の発音の特徴が画像3にまとめてあります。

画像2: 学生に配布したハンドアウト

画像3: 6つの母語の英語発音時の特徴

<アクティビティ実施の流れ>

1. ハンドアウトを配布し、異なる母語を持つ英語の非母語話者による同じパラグラフの音声が6つ流れることを伝える。空欄に適切な単語を埋めるよう指示する。また、その人の母語が何語であるか予想することも指示する。非母語話者の英語であっても問題なく英語を聞き取ることができていること、理解に問題がないことを確認する。

2. パラグラフ例文を一文ずつ読みながら、意味を理解する。難易度が高いと思われる語彙には説明を加える。

3. それぞれの音声の母語話者の母語を推測して記入する問題へ移る。問題を解いた後に、それぞれの母語の音声的特徴を説明した。

4. 問題の答え合わせ。

<学生たちからのアクティビティに対する評価>

リスニングアクティビティを終えた後、学生たちには授業内容について 1. Interesting 2. Useful 3. Difficult の3つのスケールを選択し、選択したスケールについてどの程度そう思ったかを1〜4(1はnot so much, 2はOK, 3はGood, 4はvery)のスケールで評価してもらいました。

その結果、1のInterestingを挙げる学生と2のUsefulを選択した学生の数が多いことがわかりました。このことから、英語の非母語話者による発音を理解することの重要性や、国際語としての英語の役目に対する意識が高いことが伺えます。また、後半に行なった母語の推測アクティビティに対しては3のDifficultを選択する学生もいました。

「国際語としての英語」が普及している現代において、ネイティブスピーカー以外の人が話す英語を「劣っている」とする考え方は英語を用いたコミュニケーションを行う上で何のメリットもないことは確実です。英語教育の現場においてさまざまな母語話者による英語の教材を用いることで、「国際語」としての英語の素晴らしさを見つめ直し、アクセントや訛りのある英語に対する健全な姿勢、態度を養うことにもつながるでしょう。

最後に、松浦&若生(2021)による英語を母国語としない人たちのアクセントのある英語を指導に用いることによって得られる学生たちの英語への受容態度への効果についてご紹介したいと思います。松浦&若生(2021)は、上記で紹介した井上(2019)の研究授業のように、英語ネイティブとされる人たちと世界の様々な国出身の人たちが話す英語(アメリカ、日本、シンガポール、フィリピン、イギリス)のビデオを中学生に視聴させ、その教育への効果を英語や英語圏の文化への受容態度の観点から調査しています。

リスニングアクティビティの後、学生たちには質問用紙が配られ、受容態度に関する質問に答えてもらいました。「「地位・能力」「親しみやすさ」「言語の質」の3つの観点に対して、「全くそう思わない」〜「強くそう思う」までの7択で回答してもらいました。これにより、話者やその発音に対する印象を抽出することを目的としています。

その結果、学生が聞いた全ての国の英語において受容態度は上がっていることがわかりました。特にフィリピンとシンガポール、そしてアメリカ英語に対する態度がアクティビティ後に好転的に転じていたことがわかりました。ただし、研究対象になったのは中学生であり、高校受験を意識しながら英語の勉強をする年代であることから、アクセントや訛りの特徴よりも音声を正しく聞き取れるかどうかに意識が強く向いていたことも指摘されています。今後は英語の多様性にも意識を向けながら受験指導との両立が可能であれば、「世界共通語としての英語」という価値観の形成につながるのではないかと述べられています。

この研究では、学生たちにアクティビティの感想を記述させています。主に、多様な英語を扱う授業のアクティビティ自体に好意的な意見を持った学生が多かったようです。例えば、「訛りがあってもある程度聞き取れることがわかった。」「国によってかなり発音がかなり違うことを知れてよかった。」「様々な国の英語を理解できるようになってきた。」「日本語にも方言があるように、英語にも訛りがあるのでそれを聞けていいと思う。」などの感想が寄せられました。

一方で、「ずっとアメリカ英語で育ってきたので、正直聞き取りづらかったりしたところはある。」のように慣れ親しんだアメリカ英語以外の発音に苦戦する様子も伺えたそうです。多様な英語を聞き取り理解することに難しさを覚えながらも、この様々な訛りを用いたリスニングアクティビティを楽しんだ様子が伺えます。

このコラムではここまで、多種多様な訛りやアクセントのある英語を理解し、「世界共通語としての英語」という認識を教育を通して広めていく大切さについてお伝えしてきました。いかがでしたでしょうか?

アメリカ英語の発音や音声に耳が慣れてしまっている日本の学生たちにとって、世界に存在している様々なアクセント、訛りを含む英語を聞くこと自体が新鮮でしょう。できるだけ幼いうちから多種多様な英語に触れさせることで、「英語=英語圏出身の人が話す言語」という概念を覆すことが、これから先グローバル化した国際社会で生きていくために必要とされているのではないでしょうか。これから英語を学ぶ子供達が様々なバックグラウンドを持つ人たちと英語を通じて理解し合い、共生していく社会を作って行けることを願います。

(※1)言語は音声であり、音素・形態素・語・文といった構造を持っているという考えを持つ理論。また、「刺激」を与えると反応が起こり、その繰り返して「習慣」ができるという理論をもとに言語教育を行なった。

(※2)人が生まれながらに持っている学習能力で、学習がどのようなプロセスで行われるのか明らかにしようとする理論

(※3)教室での真のコミュニケーションと相互作用を重要視する教授法。教員がさまざまなコミュニケーションタスクや活動を用意し、英語で授業を行う。

■関連記事

英語の訛りって本当にダメなの?ジャパニーズ・イングリッシュに厳しすぎる日本人が変わるためのヒント〜法政大学 渡辺宥泰教授インタビュー(後編)〜

安藤香織, & アンドウカオリ. (2019). 英語発音指導における目標の変遷. 英語英米文学, 59, 137-149.

Communicative Language Teaching (CLT)について説明します | インテソルジャパン

https://www.intesoljapan.com/ja/ai/clt.html

オーディオリンガルメソッドとコミュニカティブ・アプローチを比較してみました | 旅する応用言語学

https://www.nihongo-appliedlinguistics.net/wp/archives/8722

井上彩. (2011). 現代英語教育における 「国際語」 としての英語の導入–非母語話者によるアクセントのある英語の聴解. 言語と文化: 愛知大学語学教育研究室紀要, 51(24), 157-165.

松浦浩子, & 若生深雪. (2021). 中学校におけるグローバル英語教育の実践―受容態度と音声理解度への効果―. 外国語教育メディア学会関東支部研究紀要, 6, 1-17.

https://www.jstage.jst.go.jp/article/letkj/6/0/6_1/_html/-char/en

鹿野緑, & シカノミドリ. (2024). 海外文献から読み解く第二言語習得臨界期仮説. アカデミア. 文学・語学編, (115), 67-96.

若生深雪, 松浦浩子, & 千波玲子. (2021). 世界の多様な英語を教育現場に導入することについて―中学校教師と教職課程学生の beliefs―. 関東甲信越英語教育学会誌, 35, 1-14.